在信息技术普及的今天,计算机文件的管理方式正经历深刻变革,也由此引发了教育领域的广泛关注。2017年起,各高校教师逐渐意识到,现代学生与老一辈计算机用户在理解文件存储和访问方式上存在明显差异。许多学生无法准确定位自己的文件,甚至不理解“文件保存在何处”这一命题,给以传统目录结构为基础的教学带来前所未有的难题。导师和教授们反复遭遇学生返问:“您的意思是文件去哪儿了?”这类看似简单的问题,实则反映了根植于数字原生代心中的文件访问认知变化。 长期以来,计算机操作系统都采用层级式的目录结构,将文件组织于文件夹中,文件夹又嵌套于更高层次的文件夹,形成类比于纸质档案柜的管理体系。这种架构不仅帮助用户保持数据有序,还方便程序通过指定路径准确调取所需资源。

但是,出生于互联网繁荣期并伴随着智能手机成长的“千禧世代”及“Z世代”学生,对这套传统“分层存储”的理念反应冷淡,他们更倾向以搜索框中输入关键词方式快速找到目标文件,而非逐级浏览目录树。 这代学生的思维模式可被形象地描述为“一个装满文件的洗衣篮”,在他们脑海中,所有数据内容似乎仿佛堆积在同一空间内,再依赖强大的搜索技术即时筛选调取。与此相对,那些习惯昔日计算机界面和操作逻辑的教师,则更多将电脑视作一个有着多层抽屉和分隔的完整档案系统,每个文件独居“家”,必须准确访问对应“抽屉”。这种认知落差不仅在日常文件管理中显现,也直接影响到学生完成编程和科研作业时的效率和准确度。 在理工科领域,这种文件管理的误区尤为突出。科学研究往往涉及数以万计的文件,文件格式与数据结构极为规范,文件的确定位置对代码运行至关重要。

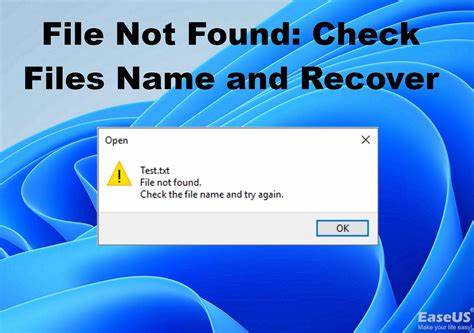

很多专业科研软件和程序调用文件时,需要开发者提供精确路径,而程序自身无法“搜索”文件;因此,如果学生对文件的组织和定位存在模糊理解,就会频繁出现“找不到文件”的错误,影响任务的正常进行。教授们不得不在技术内容教学之外,额外花费时间解释基本的计算机文件概念,甚至设计专门的辅助课程,试图弥补代沟带来的认知鸿沟。 然而,探究这一代学生对目录结构陌生的成因,可以归结于数字环境的演变。现如今,主流设备和系统不断强化和优化搜索功能,从Windows的搜索框到macOS的Spotlight,再到各类云端服务,搜索已成为快速获取数字内容的主流模式。这种“随时可搜”的设计,使得用户无需记忆文件的具体存放位置,从而淡化了组织与分类的必要性。更重要的是,众多当代年轻人大多从未经历过没有搜索功能的数字世界,对传统层级目录的学习意愿和必要性天生不足。

此外,社交软件和内容平台的影响也在塑造年轻一代的数字思维。Instagram、TikTok、YouTube等内容载体,强调的并非静态文件存储,而是随时通过算法推送海量多样内容。这种体验模糊了“文件是在某个具体位置”的观念,而是形成了“内容是一片汪洋,随需应变”的认知模式。某种程度上,这也使得年轻人面对操作系统固有目录结构时,感到陌生且不自然。 教育界对此反应强烈,不少高校教师认为,数字原生代的文件管理技能亟待加强,而授课内容也需适应这一变化。大学教授们开始在课程中加入关于目录结构、文件路径、终端命令以及文件扩展名等基础知识的专项辅导。

同时,针对学生不断变化的学习习惯,教员们也在积极变革教学方法,采用形象化比喻、情境模拟等多样手段,试图将抽象的存储模型转化成学生熟悉的生活经验,如“抽屉里分层存放文档”或“提供准确的驾驶导航般指引路径”。 尽管理解上的代际壁垒依旧存在,部分教授意识到,传统目录结构可能正处于历史转折点。一些教师开始调整个人观念,认可在日常生活中利用强大搜索功能以替代繁琐目录查找的便利性。对于未来,他们猜测,随着人工智能、语义搜索和更智能文件管理系统的发展,文件访问模式将从严格的层级结构逐步进化为混合、甚至全搜索的环境,终端用户将逐渐减少直接与目录打交道的机会。 尽管如此,对现有学科和研究来说,掌握传统文件系统仍是基础技能。专家们鼓励教师提升对新一代学生认知特点的理解与接纳,灵活尤其针对不同学科领域设计教学策略,同时推动学生建立更全面的数字素养,既包含现代搜索与云端技术,也涵盖目录管理、数据组织等硬核技能。

在这种背景下,教育的核心并非单纯让学生“回归旧习”,而是在尊重技术演进的前提下,培养学生跨时代的适应力。理解文件系统的历史和原理,有助于学生更好地驾驭计算机与软件,提升技术沟通的效率。此外,掌握多样化的文件定位方法,也使他们在面对复杂科研项目或团队协作时,能够更精准地管理和共享数据。 书写数字时代的新篇章,需要教育者与学生共同面对认知差异,不断探索合适的教学内容和方法。未来的教学不再简单传递技术,而是教育学生以灵活、创新的思维拥抱信息时代的多元生态,构建既扎实又适应时代变革的数字技能体系。唯有如此,现代学子才能从“文件找不到”的困境中走出,真正掌握属于自己的数字世界。

。