印度,这个拥有悠久历史和繁杂文化的国度,吸引了无数人的目光。作为世界上人口第二多的国家,印度的发展历程充满了独特的复杂性与矛盾。近来本文作者首次踏上这片土地,穿行于孟买、德里、阿格拉与阿姆利则之间,对印度有了更为直观和深刻的认知。从历史遗迹的震撼到贫困现实的触目惊心,印度展现出令人敬畏又令人困惑的面貌。 印度的高智商人才令人赞叹。在旅程中,作者与学者、学生及商界人士进行了大量交流。

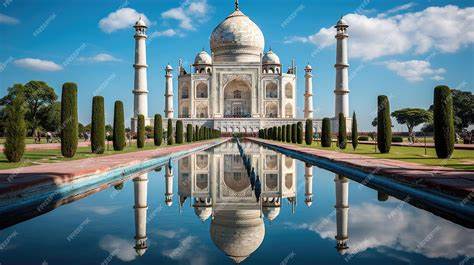

令人欣喜的是,印度的年轻一代大多渴望获得绿卡移民西方,显示出强烈的“预先同化”趋势。英语普及度较高,智能手机随处可见,现代消费主义成为印度梦的重要组成部分。这也从侧面反映出印度年轻人对全球化的强烈认同感和适应力。 一方面,印度的旅游景点令人目不暇接。世界著名的泰姬陵和金庙无疑是璀璨的明珠。孟买的考古遗址——卡内里洞窟和大象洞窟同样令人印象深刻。

德里的国家博物馆以及阿姆利则的分治博物馆体现了印度丰富的历史文化积淀。然而,印度在推广西方游客旅游便利性上显得迟缓且保守。复杂的签证政策及繁琐的机场安检服务,严重制约了国际游客的便利体验,完全未能利用旅游业潜力带动经济发展。 但令人痛心的是,印度仍是作者所到访过最贫穷的国家之一。尽管自1991年以来印度经济发展迅速,但街头依然充斥着让人心碎的贫困场景。Uber司机一天收入仅约十美元,十岁以下的儿童乞讨现象屡见不鲜。

乞讨儿童多数独自在交通繁忙的街头徘徊,时常有孩子默默哭泣却无人安慰。面对如此绝望的现实,给予他们小额现金虽能暂时缓解,但根本问题的庞大令人生畏。印度的贫困是制度和政策层面的问题结晶,其深度和广度远超表象的经济数据。 印度经济停滞背后的原因值得深究。与普遍认知相反,缺乏人力资本并非主要问题。哪怕是印度最基层的劳动者,只要移民至美国,凭借勤劳和基本技能便可获得较好生活。

文化并非阻碍因素。印度普通民众展现出强烈的劳动热情和应对压力的优雅态度,基本英语水平也足以支撑跨文化交流。 印度依旧贫穷的核心原因在于过度繁冗的政府管制与国有经济占主导。印度政府严密保护合法员工权益,导致超过九成劳动力流入非正规就业市场。出于政策实际限制,农业土地面积受严格限制,外国人甚至非居住印度侨民均被禁止拥有农田,严重限制了农业效率与农民收入。房地产市场同样被奇怪的容积率规定压制,城市高昂的房价反差极大,足以与西方一流城市媲美却造不出满足基本需求的住房。

此外,私立学校的收费远低于公办学校财政负担,显见政府在教育资源配给上的严重低效。 印度社会不公与贫富差距显著。虽然官方统计数字显示印度贫富差距低于美国,但现实中城市豪华购物中心与贫民窟仅一街之隔,形成鲜明对比。消费水平高昂的购物中心人潮涌动,价格竟与美国北弗吉尼亚地区相当,许多顾客几乎全部是本地富裕阶层。这种社会分裂加剧了公共资源和经济机会的分配不均。 环境卫生同样令人堪忧。

印度多数城市的街头充斥垃圾、碎石和流浪动物,骄阳下的道路尘土飞扬。公共设施落后,卫生状况多不尽如人意。这种环境质量远低于许多发展中国家的平均水准,令人感叹治理能力亟待提升。 交通状况令人胆寒。繁忙街道拥挤不堪,混合着巴士、汽车、嘟嘟车、自行车、马车、大型牲畜和流浪狗,步行路程充满危险与挑战。行人几乎无可利用的人行道,无论是日间还是夜晚,交通混乱程度令人生畏。

印度的交通系统与城市规划明显滞后于其城市化发展速度,急需体制创新和基础设施建设。 印度分治期间的惨烈历史在阿姆利则的分治博物馆中得到了真实而公正的反映。1947年印度独立初期伴随着血腥屠杀和难民迁徙,印度宗教少数群体遭遇惨痛厄运。博物馆纪实展示了包括锡克族在内的各方暴行,勇敢揭示了那段撕裂国土的历史阴暗面,提醒人们反思民族矛盾与政治野心对社会的破坏性影响。 印度独立的历史背景极为复杂。殖民统治结束后,民族领导人和巴基斯坦成立派在争取国家未来命运时冲突激烈。

印度急于统一整个次大陆,而巴基斯坦则力图创建穆斯林专属国家。在二者激烈搏斗的背景下,英国匆忙分治,导致大量难以控制的暴力与生灵涂炭。作者认为,独立带来的混乱与压迫,是独立运动不可避免的“副产品”,不仅是印度,也是其他曾经殖民地国家的共通困境。 印度种姓制度虽不可见于外观,但社会文化的影响依旧隐形存在。虽然印度朋友坚称无法通过外貌判断种姓,但在现实中身高与社会经济地位有一定关联,经常可间接推断种姓归属。印度电影界对底层达利特群体的排斥也说明种姓问题依然根深蒂固,社会融合尚需时间和变革。

印度的儿童乞讨现象被作者称为国家的“耻辱”。尽管印度有庞大的政府开支,修建豪华纪念雕像,关停学校时间过长,又推出保护流浪神牛的运动,却似乎对街头贫困儿童纷纷乞讨的现实无动于衷。解决贫穷儿童乞讨问题并非不可能,只需简单的家庭补贴和托幼措施,便可大幅减少城市街头的童工乞讨现象。然而政策执行的迟缓和资金分配优先级的失调成了现实的绊脚石。 尽管存在种种问题,作者对印度的未来仍持乐观态度。印度近年来的经济增长表现卓越,政策层面也在逐步改善。

印度拥有高程度的联邦制政府架构,不同地区的自治尝试和创新实践为国家整体进步提供了潜在空间。政治环境虽然复杂,但公民享有相对自由,言论空间依然存在。部分地区甚至打破了传统文化禁忌,实现牛肉等禁忌食品的合法化,显示印度社会念头的多元化和包容性。 单纯依靠印度自身数十年的缓慢发展以摆脱贫困并非长久之计。大量印度移民涌入第一世界国家,通过获得更高工资迅速摆脱贫困,极大提升了个人及家庭的生活水平,同时提升了全球经济效率。移民流动不仅造福移民本人,也为印度带来了丰富的经商联系、汇款以及未来的潜在资本流入。

这种全球化的人才流动成为实现消除贫困的捷径之一。 尽管部分人担忧移民文化融合等社会问题,但现实证明,印度移民群体往往能够积极吸收和适应目的国的主流文化,同时保持强烈的家庭价值观。印度移民在美国等地表现出高教育水平和较强职业素养,成为社会中坚力量。批评者忽视了他们在新环境中展现出的灵活性和贡献。 总结来看,印度作为一个发展中国家,其复杂的历史背景、文化传统和制度弊端造就了截然不同的社会现实。先进与落后并存,繁荣与贫困紧密交织。

破解其经济和社会发展的瓶颈,离不开深化制度改革、提升治理能力、扩大开放与创新。同时,印度丰富的文化遗产与年轻人口潜力为其未来发展注入无穷动力。对印度的理解应超越肤浅的印象,深入剖析其制度根源和社会真相,方能为国家的发展和国际合作提供切实有效的参照和启示。