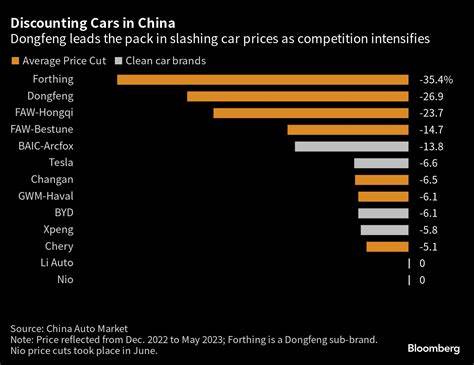

中国作为全球最大的汽车市场,在电动汽车领域的快速扩张令人瞩目。近年来,受益于国家大力支持新能源汽车产业的政策,引领了电动汽车产业的飞速发展,众多车企涌入市场,产品琳琅满目。然而,市场的快速扩张带来了产能过剩和价格战加剧等一系列问题,行业竞争的“内卷”严重影响了汽车制造商的盈利能力和市场秩序。近年来,中国电动汽车行业的价格战持续升级,成为阻碍企业持续发展的重要隐患。市场领导者比亚迪在2025年上半年取得强劲销售表现,销售总量达到210万辆,其中近一半为纯电动车型,剩余为插电式混合动力汽车。尽管如此,比亚迪在5月下旬发起了超过20款车型的价格调整,迅速引发了竞争对手的跟进,进一步加剧了价格战的激烈程度。

许多业内人士及企业领导人对此表达出担忧。长城汽车董事长魏建军更是公开警告,若价格战持续恶化,整个行业将面临严重的健康发展风险,甚至有可能重蹈中国房地产巨头恒大集团崩盘引发行业动荡的覆辙。这些观点反映了行业内部对目前竞争态势的深层次忧虑。价格战不仅导致利润迅速萎缩,更加剧了企业经营的风险。此外,部分市场主体借助规模优势以低价策略抢占市场份额,令中小型电动汽车制造商难以为继,产业结构的矛盾日益突出。业内专家提出,“内卷”一词用于形容这种无意义且过度的竞争现象,警示企业和监管部门重视行业的长远健康。

针对这一现状,中国政府开始采取多项举措,力图引导电动汽车行业走出价格战泥潭。政策层面强调规范市场秩序,加强对恶性价格竞争的监管力度。政府希望通过引导产业集中度提升和创新能力增强,提升整体行业的竞争力。市场主导企业也开始反思低价策略的负面影响,转而注重产品质量提升和品牌价值塑造。比亚迪作为行业龙头,已经逐步淘汰传统燃油车型,专注于纯电动及插电混动车型的研发制造,展示出产业升级的决心。价格战虽短期内能刺激销量增长,但长远来看并非可持续发展之路。

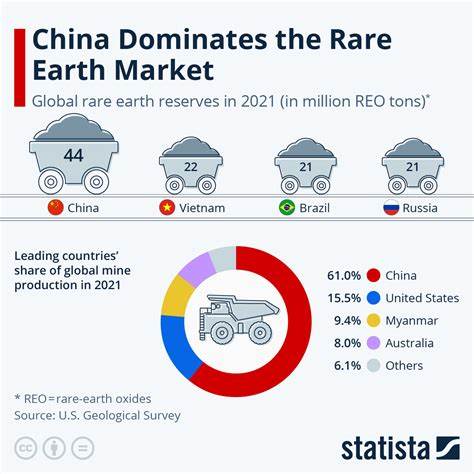

企业需依靠技术创新、核心竞争力和品牌影响力赢得市场,从而打破依赖低价竞争的恶性循环。由于价格战持续至今已有四年,令国内众多电动汽车制造商的盈利空间被大幅挤压,促使它们纷纷将目光投向海外市场寻求突破。比亚迪的海外销售额在2025年上半年增长超过一倍,达到46.4万辆。随着中国电动车出口增加,欧美部分国家对中国制造的电动汽车采取了加征关税等保护措施,指责其依靠补贴获得不公平竞争优势。这使得中国电动汽车企业在国际市场的拓展面临更多挑战,同时激发行业反思国内市场竞争环境的必要性。专家普遍认为,中国电动汽车行业若想实现可持续发展,必须从根本上改变依赖价格战赢得市场份额的模式。

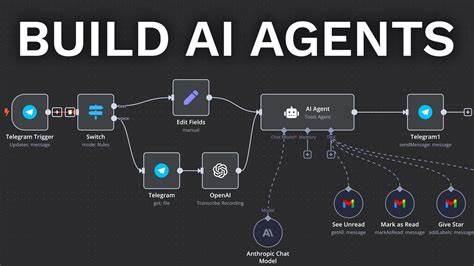

提高研发投入与技术积累,打造差异化产品,扩大渠道服务体系,以及制定更合理的产能规划,都是行业未来必须重点关注的方向。中国政府在此过程中扮演着关键角色,既需继续提供政策支持激励技术创新,也要加强对市场行为的合理引导。正如分析师雷兴所指出,随着市场总量扩大,管理难度加剧,企业必然成为竞争雷达的靶心,只有通过制度完善和多方共治,才能避免行业的无序竞争和恶性价格战。未来几年,中国电动汽车产业的竞争格局将朝着高质量发展方向演变。在到达一定市场成熟度后,企业将更加注重品牌影响力、产品质量及用户体验,而非单纯通过价格战抢占市场。同时,新能源车技术革命仍在持续,电池技术、智能化和自动驾驶等领域的突破,将再次激发市场活力,推动产业升级。

可以预见,价格战的缓解将为中国电动车制造商腾出更好的发展空间,使其能够聚焦核心竞争力和国际竞争力的提升。中国庞大的市场需求依然存在且持续增长,这为行业的长远发展奠定坚实基础。在行业规范化与创新驱动的双重推动下,中国电动汽车产业有望摆脱低价恶性竞争的阴影,实现优胜劣汰后的繁荣发展,成为全球新能源汽车市场的引领者。综上所述,中国电动汽车市场经历了因过度竞争而引发的价格战困境。但随着政府的积极介入和行业自身调适,价格战正逐渐受到抑制,行业生态趋于理性。未来电动汽车行业的重点将转向技术创新、品牌提升和海外市场拓展,为实现绿色智能出行目标贡献更大力量。

。