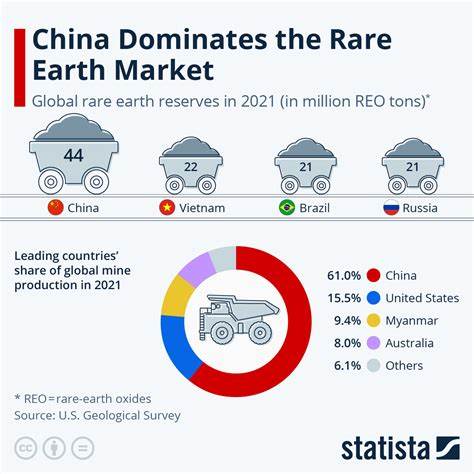

稀土元素被誉为现代科技的“砂石”,在电子设备、清洁能源、军事装备以及高端制造业中扮演着不可替代的关键角色。中国凭借丰富的稀土资源和完善的产业链,长期占据全球稀土供应的主导地位。然而,这种领先背后却隐藏着沉重的环境污染和健康威胁。多年无节制的开采和粗放的加工方式,使得中国稀土产业付出了惨重的生态代价,尤其是内蒙古包头地区的污染问题,成为最直观的典型案例。 稀土开采对环境的影响主要体现在固体废弃物和有害物质的排放。包头的魏矿坝便是一个令人震惊的例子。

这个占地约四平方英里的人工污泥湖,收纳着数十年来采矿和冶炼过程中产生的有毒废物。由于建设时缺乏有效的防渗措施,湖内的重金属和放射性物质不断渗入地下水,威胁着周边居民的饮用水安全。此外,到了冬季和春季,污泥湖表层干燥,风起时带起的有毒尘埃中携带着铅、镉、钍等元素,成为潜在的空气污染源,直接影响了当地公众的身体健康,增加了慢性疾病的风险。 而在中国南中部地区,稀土矿的开采也造成了大面积的生态破坏。曾经绿意盎然的山谷如今变得赤裸裸,只剩下贫瘠的红色粘土,植被难以恢复,土地退化严重。矿区周边土壤遭到重金属污染,对农作物生长产生负面影响,直接威胁到农民的生计和食品安全。

长期以来,由于稀土产业在中国经济中的重要地位,相关政策在环境保护上的落实相对薄弱,环保监管不严,加剧了污染问题的积累和扩散。 这些环保挑战背后也折射出中国经济快速发展与生态可持续之间的矛盾。在国际上,90年代以来,许多工业化国家已逐步关闭了污染严重的稀土开采和加工设施,转而实行更为严格的环境标准。相比之下,中国承担了全球供应链的“脏活累活”,实现了产业扩张和技术积累,但付出的环境和社会成本难以忽视。污染治理压力逐渐加大,也促使中国政府近年来出台多项环保法规,推动稀土产业的绿色转型。 中国政府已开始采取行动治理稀土产业所引发的环境问题。

加强废水和废气的治理,提高污泥处理工艺,推进矿区生态修复等,成为政策重点。部分企业通过技术升级减少有害物排放,实行闭路循环,降低资源浪费。此外,绿色采矿和智能化矿山管理的引入,为稀土产业的可持续发展注入了新的动力。然而,这些治理措施的成效仍需时间验证,且在执行层面存在挑战,尤其是在一些中小型企业中,环保意识和资金投入不足依然是难题。 随着全球高科技产业对稀土需求的持续增长,稀土资源的战略意义日益凸显。中国作为世界最大稀土生产国,其资源安全和产业布局备受关注。

同时,国际社会也开始寻求多元化的供应渠道,减少对中国单一市场的依赖,一些国家积极推动本地稀土开发和回收技术,力图构建更为稳定和环保的供应体系。在这种大环境下,中国稀土产业如何平衡经济利益与环境责任,将直接影响其在全球稀土市场中的竞争力和可持续发展前景。 从社会角度看,稀土产业污染对地方居民的生活质量和健康状况造成长期影响,当地社区面临的环境正义问题日益凸显。信息透明度的提升和公众参与环境治理的加强,成为改善现状的重要因素。媒体和环保组织的监督推动了政府和企业在环保方面的压力,也促进了相关政策的完善。未来,通过科学规划和技术创新,提升环境保护能力,实现生态环境与产业发展的和谐共生,将是中国稀土产业发展的必由之路。

总的来说,中国稀土产业的快速崛起离不开过去几十年对资源的大规模开发利用,但这同时付出了环境污染和生态破坏的高昂代价。面对国内外对环保要求的提升,中国需要加快产业升级转型步伐,坚持绿色低碳发展战略,强化环境监管和技术创新,不断改善矿区生态环境,保障人民健康,实现资源的可持续利用。只有这样,中国才能维持其在全球稀土供应链中的重要地位,实现经济效益与生态效益的双赢未来。