加密货币作为一场金融革命,正以前所未有的速度改变着全球经济格局。特别是在东南亚、拉丁美洲和非洲等新兴市场,加密资产为追求货币稳定和金融自由的用户带来了巨大的希望。然而,尽管加密货币的认知度和使用率日益提升,整个生态系统依然面临着结构性的不足,使这场革命呈现半建成的状态。 首先,数字资产的持有量大幅增加,但实际应用场景有限,成为加密革命的一大痛点。许多人拥有稳定币或者比特币等数字资产,却缺乏便捷且安全的方式将这些资产转化为现实生活中的购买力。传统银行系统和支付渠道的局限性,使得新兴市场的用户在利用加密资产进行日常消费和储蓄时遇到了障碍。

这种“数字财富无实用”的矛盾,深刻揭示了金融基础设施中的空白。 新兴市场的金融不平等条件尤为突出。一方面,这些地区用户积极采用稳定币规避本币贬值及经济波动,另一方面,他们却缺少有效的资金出入口。加密资产在这些国家成为一定程度上的资产避风港,提供了对美元资产的访问权,尤其是通过美元稳定币充当了一种“美元化”的替代方案。用户利用稳定币储蓄,同时希望通过加密金融市场获取收益,如投资美国国债等安全资产。然而,缺乏完备的链上与链下支付渠道限制了这些资产的流动性和实用性,也阻碍了金融主权的真正落实。

支付系统的迟滞和复杂性,是当前加密金融发展的最大瓶颈之一。许多新兴市场的支付架构仍依赖于过时且碎片化的银行系统,交易过程缓慢且容易出错。尽管一些巨头如Meta、Visa、Stripe等公司都在积极探索区块链技术以提升跨境支付的效率,但现有的解决方案大多只是对传统支付架构的微调和改良,未能真正实现彻底的系统重塑。这种过渡式的创新无法消除金融排斥,尤其是对缺乏普惠银行服务和稳定互联网连接的人群而言,支付便利性的匮乏仍然是巨大障碍。 监管环境的复杂性进一步加剧问题。在过去的几年中,拉美和东南亚的加密服务频繁遭遇银行账户冻结和资金流动受限的情况。

加密货币企业为避免监管风险持续变更银行合作关系,这种不稳定性增加了合规成本,也抑制了创新发展的活力。同时,监管层面对数字资产跨境流通的限制,使得资本封闭性增强,削弱了加密货币应有的普惠属性。 回顾新兴市场的历史,我们可以看到技术的飞跃往往跳过传统发展阶段。就像中国用户直接从电子邮件和信用卡时代跃迁到移动支付和数字钱包一样,新兴经济体为区块链技术的实际落地提供了绝佳的试验场。未来金融活动向链上迁移的浪潮,极有可能首先在这些原本金融服务薄弱的地区兴起。加密新银行(crypto neobanks)正试图填补这一空白,打造适合本地经济环境、兼具区块链去中心化和传统金融安全性的解决方案。

然而,目前的市场仅提供“半程服务”:用户可以把法币兑换成数字资产,但无法轻松地将数字资产兑换回法币或在本地日常生活中使用。这种单向流动如同“加密版加州旅馆”,资产进去了却出不来,造成了金融资产的流动性和实用性断层。没有真正的“全循环”系统,储蓄与消费的闭环无法形成,用户在数字经济和现实经济之间被迫不停地切换,极大地增加了使用负担和摩擦成本。 理想的解决方案应当是打造统一账户,将法币和加密货币整合,实现工资入账、储蓄管理及日常消费的无缝衔接。这样的金融模型不仅满足用户习惯,而且能够逐步引导资金流向链上生态,借此实现真正的金融包容和普惠。结合以太坊Layer 2等技术的模块化扩展,智能资金应用程序可以优化用户体验和单位经济效益,完善链上与传统金融之间的桥梁。

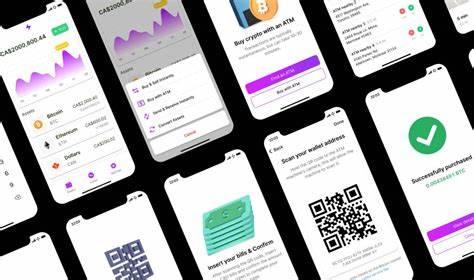

与此同时,技术与产品设计的革新同样关键。加密金融的未来不仅是技术叠加,更是界面和交互的重构。就像微软Windows操作系统通过友好的图形界面普及了计算机,苹果通过简洁的智能手机设计带动了移动互联网的爆发,加密金融应用需要打造直观、易用且安全的用户体验,让用户轻松管理数字资产与法币,保护资金安全,避免因操作复杂而产生的拒绝感。 公平且去中心化的金融接入,是加密革命的终极目标。加密新银行若能秉承这一理念,从基础设计出发,深入理解新兴市场的实际需求,结合合规监管与创新技术,将真正释放数字资产的潜力,赋能全球数十亿被传统金融排斥的人群。金融主权不再是理论,而是每个人触手可及的现实。

展望未来,区块链技术与加密货币在全球金融体系中的作用将日益凸显。从数字资产储蓄、跨境支付到收益生成,完备的基础设施是关键。只有补齐支付通路、资金流动性与合规监管的短板,才能实现全面的金融赋能和经济包容。加密革命仍处于“半建成”状态,未来数年内,加密生态的完善是推动全球金融格局变革的关键节点。新兴市场的实践经验将为全球金融数字化转型提供宝贵启示,加密金融的真正规模化落地,距离我们并不遥远。