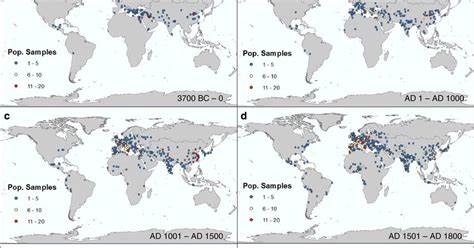

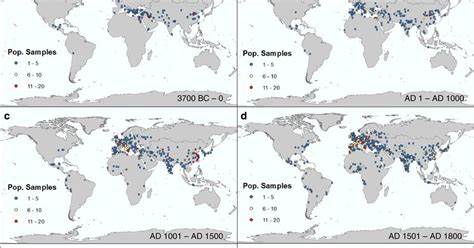

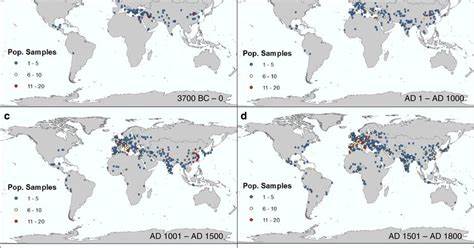

城市,作为人类文明的重要载体,其发展历程贯穿了数千年的历史。从公元前3700年到公元2000年,全球城市化进程经历了漫长的变迁,不仅塑造了人类的居住模式,也深刻影响了社会结构、经济发展和生态环境。对这六千年城市空间分布和人口规模的系统研究,不仅是对历史的回顾,更为现代城市规划、环境保护及未来预测提供了宝贵的参考。本文将全面解析这一跨越六千年的全球城市化空间数据,深入探讨城市的起源、扩展、人口变迁以及与农业、环境的相互关系。了解人类城市化的历史长河,助力我们更好地理解当今城市的发展态势和潜在挑战。早期城市的出现往往与农业的兴起紧密相连。

公元前四千多年,苏美尔文明作为世界上最早的城市文明之一,诞生于美索不达米亚地区,这里肥沃的土地和丰富的水资源为人口集中提供了条件。城市的形成不仅仅是人口聚集,更是复杂社会体系和经济活动的开始。低于两万人的早期城市通过贸易、文化交流和政治机制逐渐成为区域的中心。随着时间的推移,全球多地出现了各自独特的城市形态,如埃及的底比斯、印度河流域的摩亨佐-达罗、中国的长安等等,这些古城在空间上呈现不同的发展轨迹,但均显示出与农业区密切的联系。随着经济、技术和政治体制的演变,城市开始出现规模扩张,尤其是在古典时期至中世纪,部分城市人口达到数十万至百万级别。政治中心的转移、战争与灾害、贸易路线的变更均对城市的兴衰起到了重要作用。

地理位置对城市存续与繁荣具有决定性意义,尤其是水资源、交通便捷度和土地肥沃程度成为影响城市增长的重要因素。城市化的扩展并非线性过程,而是经历了多次高潮与低谷。在中世纪,欧洲经历了城市重建与商业复兴,亚洲的长安、开封等城市也展现出令人瞩目的繁荣景象。与此同时,非洲、美洲等地区的城市发展呈现缓慢但稳步扩张态势。值得注意的是,城市定义和计量标准在不同地区和时期存在差异。古代城市通常以城墙范围和居民数量来界定,而现代城市则更多依赖于人口密度、行政区划及功能区划。

这种多维度的定义虽然增加了研究难度,但也丰富了对城市多样性的理解。全球城市人口的空间分布反映出人类活动的变迁轨迹,通过对历史城市人口数据的空间化处理,研究人员能够更清晰地描绘出城市化的地理热点和迁移路线。地理信息技术和数字化工具的引入,使得对于古代及近代城市位置和人口的精确定位成为可能,促进了跨学科的深入分析。尽管史料来源丰富,但历史城市人口数据仍存在许多空白和不确定性,这主要由于计数方法不一、文献缺失和地理名称更替所致。为此,研究者们通过对多源数据的整合、比对与校正,建立了较为完整的历史城市人口时空数据库,为后续研究奠定坚实基础。通过对这份跨越六千年的城市人口空间数据的解析,我们可以发现城市发展的若干关键趋势。

首先,城市始终与农业生产的繁荣密切相关,肥沃土地和水源充足地区更容易形成大规模定居点。其次,城市规模的增长伴随着技术进步和社会制度的完善,包括水利工程、市场体系和政治管理。第三,城市的地理中心随着时间推移发生显著变化,如从古代的美索不达米亚向地中海盆地迁移,再到近代欧美城市的兴起。第四,全球城市发展呈现出区域性特征,不同地区因资源、文化和历史条件而表现出多样化发展轨迹。城市化不仅改变了人类生活本身,也与环境产生了复杂互动。大规模的人口集中带来了土地利用变化、水资源压力和生态系统影响。

通过历史数据对城市化与环境关系的探讨,可为当前的可持续发展提供历史借鉴。理解过去的城市扩展模式,有助于识别哪些因素推动了成功的城市发展以及哪些导致了城市的衰落,从而为解决现代城市面临的挑战提供思路。现代城市快速扩张,特别是在工业革命及其后的全球化背景下,城市人口迅速增加,城市规模和范围发生质的飞跃。此时期城市边界逐渐超越传统行政范畴,出现了大都市区和城市群的概念。数据也显示,信息技术和交通网络的进步极大促进了城市的联动性和多中心化趋势。虽然目前已有城市数据覆盖较长时间序列,但仍需注意空间和时间上的数据稀疏。

许多区域和时期缺乏详尽记录,尤其是南亚、非洲与美洲某些地区,限制了大规模的全球比较研究。未来研究亟需结合考古新发现、地方志和现代遥感技术,补充数据空白,提升数据精度。城市人口数据的数字化和空间化,也为多学科合作提供平台。地理学、历史学、社会学、经济学和环境科学等领域的研究者可以利用这些数据开展跨领域研究,深化对城市化进程的理解。对城市历史的深入分析还能为公众提供直观的历史认知,帮助塑造城市规划的历史责任感。总结来看,全球六千年的城市化空间数据绘制了人类文明发展的宏大画卷,为理解城市的形成、演进及其与环境的关系提供了科学依据。

掌握城市化历史趋势,有助于把握当代城市化的特点与潜在问题,推动城市向更加可持续和韧性的方向发展。未来,在不断完善历史数据库的基础上,结合现代技术手段和跨学科研究,将进一步揭示人类居住模式的深层规律,助力打造更加宜居和谐的城市环境。