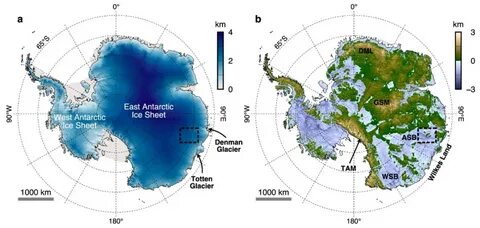

东南极冰盖,是地球上一块庞大的冰体,已有约3400万年的历史。它不仅是全球重要的淡水储备,同时还蕴藏着丰富的地质信息,记录了地球气候变迁的历史秘密。2023年,科学家们通过综合运用卫星遥感技术与高精度冰地雷达探测,首次揭示了一个古老的河流地貌完整地保存在东南极冰盖深处。这一惊人的发现不仅为我们揭示了史前冰川和气候活动,还为预测未来气候变化提供了宝贵线索。该研究由斯图尔特·詹米森等多位国际科学家参与,在《自然通讯》上发表,引起了全球科学界的广泛关注。 古河流地貌的发现,是基于对冰盖下隐藏地形的细致分析。

一般情况下,冰盖下的地形会被动辄数百万年的冰流活动严重侵蚀和重塑,但此次发现的地貌曾是史前河流活动的产物,显示出独特的树枝状谷地和高山脊结构。这些特征与现代冰盖流动路径和速度不符,表明古地貌形成于冰盖扩展之前,并经历了局部冰川的局限性侵蚀。更重要的是,这些地貌被长期冷基冰覆盖,冰底温度低于冰的融点,极大程度上阻止了冰床对下伏地形的侵蚀和变形,使得古老地貌得以保存。 地质学家根据地形特征及冰下地貌的地球物理数据,将该区域划分为三个主要的高地块。每个高地块面积约为7000到10000平方公里,整体连成一片,类似于一块曾经完整的陆地,经历了数百万年的河流切割地形演化。通过灵敏的地壳弹性响应模型,科学家推断这些高地块间隔的深谷可能是因后期冰川对先前河流谷的深化切割形成。

此外,该模型还指出区域地壳经历了因侵蚀材料去除而产生的岩石回弹,进一步支持了地貌的历史连续性和完整性。 河流形成的地貌具有典型的分支状特征,其流域密度和山谷宽度等指标在三个高地块内高度一致,表明这些景观曾是连贯的陆地表面。纵剖面分析显示谷地多呈U形,典型的山谷冰川侵蚀形态,这意味着当地曾存在以冰川为主导的局部侵蚀,但规模远未达到今日的大陆冰盖水平。值得注意的是,这些冰川的基底温度应为温冷状态,以促使谷地切割,但整体高地则长期处于冷基状态,从而保存了整体地貌结构。 研究显示,这一古河流地貌的成形时间极有可能早于中更新世,在地质时间尺度上至少已有1400万年的历史,甚至可能追溯至约3400万年前东南极冰盖初次形成的时期。早期的气候温暖湿润,促进了大陆内陆广泛河流系统的发展,而随着全球气温下降,冰川逐渐覆盖大地,地貌开始被冰川作用重塑。

然而在此区域,古老地貌因深厚的冷基冰盖而得以保护,形成了独特的冰盖下复合地质体系。 这一发现对于理解东南极冰盖的演变历程意义深远。科学家认为,冰盖的扩张从一种局部冰川系统迅速转变为全面覆盖的大陆冰盖,这一“快速切换”过程解释了为何古老的河流地貌在数千万年冰盖覆盖下依然完好保存。该过程也支持了地质和气候模型中有关冰盖动力学变迁的假设,有助于厘清冰盖在气候暖化背景下可能的快速反应机制。 此外,古地貌的持续存在意味着自其形成以来,该地区冰底长期保持冷基状态,冰盖边缘未曾大规模地向内陆撤退超过300公里范围。这为评估历史气候异常时期,如中新世中暖期和上新世温暖期中的冰盖响应提供了线索。

具体而言,冰盖边缘在过去几百万年可能未达到这些高地块位置的门户,表明该区域的冰盖稳定性相比其他边缘区域更具延续性。 科学家还提出,这一古老景观为未来冰包采样和深冰钻探设定了理想位置。由于长期冰下环境稳定,冰盖底部可能保存了丰富的古冰和沉积记录。这对理解南极乃至全球气候演变、古冰川活动以及地壳动力学变化提供了极具价值的实地材料。 纵观全球气候变化趋势,现代大气中的二氧化碳浓度和温室效应已达数百万年来的最高水平。若未来气温继续上升,东南极冰盖的动态响应可能趋于加剧。

古地貌所提示的稳态和边缘稳定性,或将在未来的冰盖演化中扮演重要角色。具体来说,若冰盖因气候变暖而部分后退,局部冰盖将会重新形成,类似于远古时期形成的冰盖体系。 局限于冰盖探测技术的现有能力,科学界仍需持续推进更高分辨率的冰下探测和遥感技术,以发掘更多隐藏于冰盖深处的古老景观。系统性的地形映射结合定向钻探,将进一步揭示东南极内陆地质与气候演变的奥秘。 总结来看,东南极冰盖深处发现的这一保存完好的古河流地貌,不仅为冰盖的多阶段演化过程提供了直接证据,也突显了冰盖内部复杂的热力学状态和动力学机制。它开辟了研究南极地质历史与气候系统的新途径,同时对评估未来冰盖稳定性和全球海平面变化做出重要贡献。

随着研究的深入,人类将对这一冰封大陆的过去、现在及未来有更为全面的了解。