在软件开发的世界里,缺陷无处不在。无论是大型企业级应用,还是小型SaaS产品,缺陷都是不可避免的现实。然而,许多开发者和产品经理常常发现,虽然用户经常遇到各种问题,但真正主动向开发团队报告缺陷的人却少之又少。这个现象引发了一个重要问题:为什么大多数用户在遇到问题时选择沉默,而不是主动反馈? 首先需要明白的是,用户并非不关心产品的质量,也不是不在意遇到的问题。多数情况下,用户遇到缺陷时更关心的是能否快速解决他们当前的需求,而不是花时间去填写一份复杂的报告。在现实使用环境中,繁琐的缺陷反馈流程成为用户反感和放弃的最大障碍。

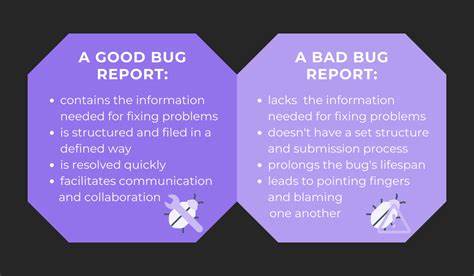

填写冗长的表单、提供详细的错误描述,甚至需要注册或登录账号,这些步骤都大幅增加了反馈门槛。 另一方面,传统的缺陷反馈系统设计往往是面向开发者的。它们需要详细的技术信息、日志和复现步骤,期望用户具备一定的技术能力和耐心。然而,绝大多数用户并不是技术专家,他们甚至可能无法准确描述遇到的问题,更无法提供精准复现路径。如此一来,反馈体验便变成了一道难以逾越的坎。 如何打破这一困局,提升用户报告缺陷的积极性,成为当今产品设计的重要挑战。

成功的关键在于极大地降低反馈门槛,甚至让反馈过程变得有趣且直观。简而言之,要让用户感受到报告缺陷是一件“傻瓜式”的简单事情。 在近期引发业界关注的Bugdrop.app正是基于这一理念而诞生。它设计了一个小巧可拖拽的“虫子”图标,用户只需将这个图标拖动到发现问题的具体页面位置,简单输入一段文字,然后提交反馈,无需登录、无需填写复杂表单。并且系统会自动捕捉上下文信息,包括截图、浏览器详情和相关错误日志,极大提升了反馈的实用价值。 这种创新的交互方式大大降低了用户上报缺陷的心理负担,也给予了用户一种游戏般的趣味体验,不同于传统生硬的反馈机制。

即便是非技术用户也乐于点击那个“看起来有趣的小虫子”,从而提供宝贵的反馈信息。 用户体验的关键不仅在于简化操作流程,还体现在对反馈的回应上。用户往往愿意投入时间报告缺陷,前提是他们看到反馈得到了响应和处理。如果用户提交了问题,得到的是冷漠的“收件箱黑洞”式回复,他们很可能会失望并放弃后续反馈。反之,及时的确认、跟进和问题修复,不仅提升了用户的参与感,还能反过来驱动更多高质量的反馈。 此外,缺陷报告的有效管理是另一大挑战。

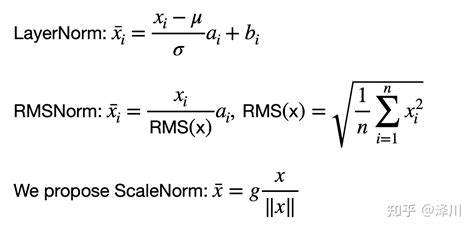

简易反馈收集虽然提升数量,但同时也带来了大量噪音,包括重复报告、非缺陷投诉及无效反馈。因此,构建合理的反馈筛选和分级机制,辅助工程师快速识别关键问题,就显得尤为重要。 随着人工智能技术的发展,自动化的反馈分类和问题归纳变得可行。通过自然语言处理和图像识别技术,可以将反馈自动聚合,筛除无关信息,并优先呈现紧急和影响较大的缺陷,最大程度提升处理效率。 从另一个角度来看,用户不愿报告缺陷的原因还包括对修复可能性的悲观认知。很多用户认为,提交反馈没有实质性改善,问题长期悬而未决,投入时间毫无回报。

这种“反馈无用论”严重打击了用户的积极性,形成恶性循环。为破解该困境,产品团队需要构建透明的缺陷处理流程,不断公开进展并鼓励用户贡献,从而增强用户信任感和归属感。 不论是从提高软件质量,还是从用户关系维护的角度来看,设计简单且欢乐的缺陷反馈通道,都是必不可少的。应对现代软件环境中高度复杂和多样化的使用场景,只有充分激活亿万用户这一庞大测试群体,才有可能快速发现并解决问题。 故此,作为开发者和产品负责人,应积极借鉴适合自己产品的反馈工具和策略。也可以考虑集成多种反馈方式,比如一键报告、自动崩溃日志上传、甚至视频录制等,满足不同用户的使用习惯和需求。

最关键的是给予用户足够的激励和尊重,让他们理解自己的反馈价值,获得及时反馈,从而持续贡献。 总之,要让用户真正参与到软件质量提升的过程中,核心不是强迫他们写详尽的报告,而是重塑反馈体验,让它变得简单、有趣、有效。只有这样,软件产品才能保持高质量,用户满意度才能不断攀升,市场竞争力才能持续提升。在数字化时代,用户反馈不应被视作负担,而应成为产品进化的宝贵资源,值得我们用心呵护与挖掘。