在教育界,导师与学生之间的关系至关重要,尤其在研究生阶段,导师不仅是学术上的指导者,更是职业发展的引路人。然而,面对某些学生的学术表现或兴趣不符合学术界的要求时,导师如何有效而体贴地传达“你可能不适合学术道路”的信息,成为一个棘手且敏感的话题。恰当的沟通方式不仅能帮助学生正确认识自我,也能为其未来职业生涯的调整提供有益指导。 首先,导师应基于对学生全面且客观的观察,结合学术能力、研究兴趣、独立思考能力和承受压力的状况来评估学生是否适合继续深入学术研究。学术界常常需要高度的自我驱动力和持久的激情,如果学生频繁感受到压力、失去动力或者表现出对学术研究的兴趣有限,导师应认真考虑这些信号。 沟通的首要原则是真诚与同理心。

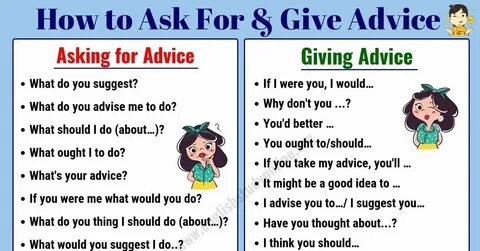

导师在与学生谈话前,需充分准备,明确表达的目的——是为了学生的长远发展而非单纯的否定。与其直接使用可能引发挫败感的句子,可以采用开放式的问题引导学生自我反思,例如:“你觉得目前的研究方向是否符合你的兴趣?”或者“面对研究中的挑战,你感觉如何?”通过激发学生表达内心的真实感受和困惑,有助于培养他们的自我觉察能力。 在沟通中,导师应注重肯定学生已有的努力与优点,避免将讨论聚焦于失败或不足。明确告诉学生,学术道路仅是众多职业路径中的一条,不同的选择同样有价值。通过分享自己或他人转型成功的经验,让学生认识到选择适合自己的道路是成熟的表现,而非失败的象征。 此外,导师还可以针对学生的兴趣和能力,提供多元化的职业发展建议。

无论是进入企业研发、政策咨询、科学传播还是教育培训,均能将学术训练中锻炼的分析能力、批判思维和项目管理经验加以应用。导师可以帮助学生联系校友或行业专家,拓宽视野,了解不同领域的实际工作环境和要求,从而更有针对性地规划未来。 在实际交谈时,语言选择与非语言表达同样重要。导师应保持耐心和温和的语气,避免使用绝对性的判断词汇,比如“你不适合”或者“你失败了”等。反而应使用“可能更适合”、“可以考虑”等措辞,降低学生的心理防御。保持眼神交流和适当的肢体语言,传递关怀和支持的情绪也能缓解学生的焦虑。

在沟通过程中,导师还需倾听学生的反馈与顾虑,展现对其想法的尊重。这样不仅能加深师生之间的信任,也能使学生感受到自己的决定权和主导权,从而更积极地参与未来职业路径的规划。同时,导师应鼓励学生保持灵活与开放的心态,学术界之外同样存在广阔的发展空间。 最后,导生关系的持续维护尤其重要。即使学生决定离开学术研究,导师仍应作为职业顾问和心理支持者,给予资源推荐和情感支持。建立这样的长远合作关系,有助于学生在转型过程中减少不确定感和孤独感,提高适应新环境的能力。

总结而言,告知学生他们可能不适合继续学术生涯,需要导师具备敏锐的观察力、真诚的沟通技巧和丰富的职业指导经验。通过以关怀为核心的对话,尊重学生个体差异,提供多样化的发展建议,既帮助学生认识自身潜能,也助力他们在广阔的职业江湖中找到属于自己的位置。学术导师的责任不仅在于推动学术进步,更在于培养能够幸福扎根社会的成功人才。