在当今数字化时代,人与人之间的交流方式发生了前所未有的变化,友谊这一传统社会关系形式也面临着深刻的挑战。随着智能手机和社交媒体的普及,许多人感到自己越来越孤独,面对面交流的机会大幅减少,导致所谓的“友谊崩塌”现象日益凸显。探讨这一现象的根源以及其带来的影响,能够为我们理解现代社会的社交困境提供重要的视角。 友谊作为人类社会生活的重要组成部分,历来被视为心理健康和幸福感的基石。它不仅促进情感支持,也有助于构建信任和社会归属感。然而,进入21世纪以来,伴随着技术的飞速发展,我们的社交行为模式发生了根本变革。

尽管网络社交平台使人与人之间的连接看似更加便捷和广泛,实际上的亲密关系却呈现出裂痕和稀薄化趋势。人们通常拥有大量在线“朋友”,却缺乏能够深度互动和彼此支持的真正朋友。 网络时代的反社交现象主要体现在两方面。一方面,数字沟通虽然降低了交流的门槛,但同时也增加了情感表达的难度。文本信息往往缺少语气和肢体语言的辅助,容易引发误解,减少了交流的真实感。此外,虚拟空间的匿名性和距离感也使得人们更易撤回真实自我,造成表面关系的浮浅化。

另一方面,过度依赖线上交流可能导致社交技能的退化,特别是年轻一代在现实中的面对面交往能力受限,形成恶性循环。 这些变化不仅影响个体心理健康,还对社会结构产生广泛影响。研究显示,孤独感的增加与抑郁、焦虑等心理疾病的发病率提升呈正相关。孤立状态削弱个体应对压力的能力,降低整体生活满意度。社会层面,信任度降低和人际关系松散,可能导致社区凝聚力减弱,社会问题复杂化。友谊关系的破裂也反映了更广泛的社会资本流失,削弱了社会支持网络的稳定性。

值得注意的是,反社交趋势的形成有深层次的社会经济背景。快节奏高压力的生活方式、人们对个人隐私的日益关注、以及对短期效率的追求,都使得人们更倾向于利用快捷但浅薄的社交方式代替传统深度交流。此外,现代信息爆炸导致注意力稀缺,人们难以投入足够时间和精力维系长久的友谊。与此同时,全球化和城市化也带来了地理上的分散和人际互动的场所减少,进一步削弱了面对面社交的机会。 从文化视角看,反社交现象反映了价值观的转变。强调个人主义和自我实现成为主流,公共空间和社区生活的衰退,使得人与人之间的联系更多基于功利和瞬间需求。

虽然社交网络为个体提供了表达和认同的平台,但也加剧了比较与焦虑,使得真实情感的流露变得更加谨慎和稀少。虚拟世界的理想化形象展示,往往掩盖了人们内心的寂寞与不安。 面对如此复杂的社交困境,社会各界正在积极探索应对之道。提升数字素养,培养健康的线上交流习惯是基础。鼓励更多线下社交活动,营造社区归属感和信任感,对于缓解孤独和重建深层友谊至关重要。教育体系也在尝试强化学生的情感沟通与社交技能,帮助新一代更好地适应多元交流环境。

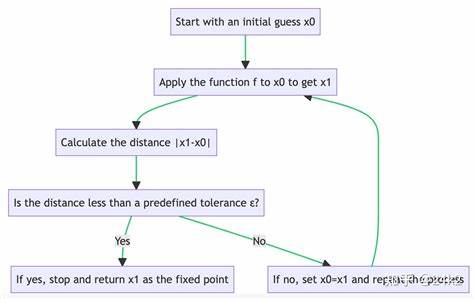

企业与政府的支持政策,比如工作与生活平衡、公共空间建设等,也能为促进人际关系的良性发展创造环境。 此外,科技本身不是反社交的根源,而是工具和媒介。合理利用人工智能、大数据等技术,可以增强人际互联的质量与效果。比如通过智能推荐匹配志趣相投的人群,组织线下活动,甚至辅助心理健康管理,都是积极的应用方向。关键在于我们对技术的态度和使用方式,需在连接便捷与情感深度之间找到平衡。 未来,友谊的形态可能会更加多元和复杂。

一方面,数字空间将继续为人们提供跨地域跨文化的交流渠道;另一方面,现实中的真挚关系依旧不可替代。人们可能更多地关注关系的质量而非数量,重新审视“朋友”的定义和价值。社会整体需要建立起涵养包容、重视心理健康的文化氛围,促进人与人之间的真实连接。 综上所述,友谊崩塌是反映现代社会深层变化的一个缩影。它提醒我们珍视人与人之间的情感纽带,关注精神世界的需求,同时理性面对新技术带来的机遇与挑战。只有在尊重个体差异和社会多样性的前提下,才能构建更加健康、和谐的人际关系体系,迎接一个既高度数字化又富有温度的人类未来。

。