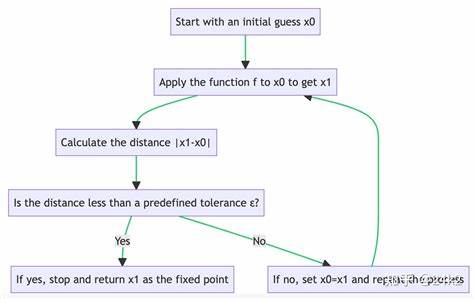

在现代教育体系中,考试作为衡量学生学习成果的重要工具,几乎无处不在。长期以来,教育专家和心理学家不断指出,过度依赖考试的教育环境对学生的创造力和个性发展存在抑制作用。然而,直到最近,数学家和理论研究者才首次通过严谨的数学语言和模型,揭示了考试系统如何在结构上阻碍学生形成稳定的创造性身份。这一发现不仅为教育领域的普遍观察提供了学理支撑,也为改革教育反馈机制提供了新的视角。 研究者法鲁克·阿尔佩(Faruk Alpay)利用范畴理论中的固定点概念,将学习过程抽象为一个迭代函数,用以描述学生知识状态不断丰富和演变的过程。他将学习视作一个生成式过程,学生通过项目完成和新知识掌握不断提升认知能力。

理论上,若没有考试环节干预,这种学习函数能够在反复迭代后收敛于一个固定点,即学生成熟、稳定且自我维持的知识身份。这个固定点代表了学生经过长期深度学习后形成的完整认知轮廓,即其独特、稳定的学术或创造力身份。 然而,现实中的教育体系并非单纯的动态成长过程,而是被持续的考试和评分打断。阿尔佩在模型中引入了一个代表考试及评分系统的函数,这个函数对学生经过学习步骤后复杂的知识状态进行“坍缩”。也就是说,考试环节将学生的高熵(信息量丰富、多样)状态简化为低熵的结果,比如单一的成绩或等级评分。这一过程类似将详尽的知识内容压缩成一个数字分数,在信息上存在不可逆损失。

这种由学习函数和考试坍缩函数串联组成的复合系统,被阿尔佩称为“考试-评分坍缩系统”(Exam-Grade Collapse System,EGCS)。在EGCS中,学习带来的知识增长会在每次考试之后遭到简化,形成信息丢失和复杂度降低的反馈回路。随着考试次数的增多,学生的知识状态不断被压缩,导致高复杂度的认知模式无法稳定存在。 核心数学结果表明,这个组合函数不存在非平凡的固定点。换言之,除了无知识的零状态,没有任何丰富而稳定的学习身份可以在不断的学习和考试循环中保持不变。假如存在某个固定点意味着学生的知识状态经过一次学习和考试后依旧完全相同,那么根据模型,考试环节本质上会减少信息复杂度,使得知识状态必须变得更简单。

这种矛盾导致只有“空白”状态才可能自洽,却无法反映学生个性和创造力的发展。 这一理论推导揭示了考试系统中的一个“固定点陷阱”,即学习过程虽具备生成和丰富知识的能力,却因考试的反复信息压缩而无法让学生形成稳定且个性化的学习身份。每当学生试图通过学习积累独特见解或创作,考试环节就将其折叠回较为单一、标准化的评分之下,阻断了创造力的自然成长与身份的自我确认。 此数学框架为现实中的教育问题提供了深刻洞见。长期以来,教育者和研究者观察到考试压力下的学生常陷入知识碎片化、缺乏深度整合、自我认同感薄弱的困境。阿尔佩的模型提供了“为什么”这种现象不可避免的解释:不是因为学生能力不足,而是考试设计的反馈机制在结构上限制了知识状态的稳定发展。

这一结论进一步激发了关于教育制度改革的思考。为了促进学生创造力和个性发展,有必要重新设计评价体系,减少由单一考试产生的“熵减少”效应。诸如开放式评估、持续性反馈、多样化项目展示等非传统评价方式,均有可能降低考试评价的压缩力度,从而为学生认知身份的稳定成长留出更多空间。 此外,教育政策制定者需意识到单纯依赖频繁的考试和量化评分,虽然表面上易于管理和比较,却在深层结构上形成了阻碍个性化学习身份形成的障碍。未来的教育创新应注重培养学生内在的认知连续性与创造性表达,而非仅以分数为唯一标准。 阿尔佩的固定点陷阱理论为教育科研带来了全新的范式,用范畴理论严密地刻画了学习与评价系统的互动如何影响学生的心理和认知发展轨迹。

这一理论框架也促使教育者重新审视测评工具与学习目标之间的平衡,避免陷入评价本身限制创新和多元成长的怪圈。 总之,考试制度虽在衡量学习成果中扮演重要角色,但其固有的结构限制使得学生难以发展出稳定、多元且富有创造力的身份。为实现教育的终极目标——激发潜能和促进全面发展,教育系统亟需突破这一固定点陷阱,从根本上重新思考与设计反馈和评估机制,让学习过程真正成为创造性身份诞生的温床。