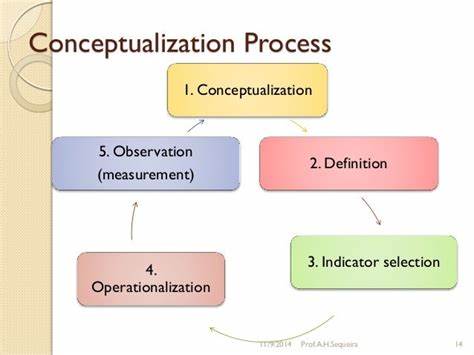

在人工智能的广阔领域中,概念化作为一种核心能力,正在逐渐凸显其不可替代的重要地位。尤其在通用人工智能(AGI)的发展过程中,理解和掌握概念化对于实现超越传统任务的智能体系至关重要。概念化不仅让机器能够处理抽象信息,还使它们能够像人类一样理解复杂且多维的世界,从而引导机器走向真正意义上的智能水平。 从神经网络的视角来看,概念是一种潜在的、抽象且多模态的表征方式,它融合了来自多种感官信息的输入,例如视觉、听觉、触觉甚至嗅觉。这种多样的感官输入被编码在一个超维空间中,构成的结构由多个神经元的激活模式决定。这种连接方式独特而精妙,不同概念之间的关系并非孤立,而是通过某种拓扑结构互相关联,使得相近概念在这个空间中距离较近,反映出它们在意义、结构或功能上的相似性。

概念的组合性也是其关键特征之一。一个复杂的概念往往能够分解为多个更简单的子概念,这种分层组合使得理解和学习变得更加高效和灵活。例如,“狗”这一概念可能源于对多种具体特征的组合:毛发、四条腿、叫声等,它们共同构建起对“狗”的整体认知。在神经网络中,这种多层次的表征方式更有助于系统自主地发现规律和进行推理。 值得注意的是,语言虽然与概念紧密相关,但概念远不止于语言本身。很多时候,我们拥有对某些事物的概念,但缺乏恰当的语言表达;反之,语言词汇本身也是一种概念的体现,在人脑或者人工智能的神经网络中,语言和其他感官信息共同构成了丰富的知识体系。

语言只是一种工具,用来指代和传达这些更为基础的、多模态的概念信息。 如今,语言学和语义学作为研究语言意义的学科,已经发展得非常成熟。然而,对“概念化”这一过程本身的深入探讨却相对匮乏。事实上,现有的语言研究很难完全覆盖人类认知中那些难以通过语言表达的抽象体验。只有随着人工神经网络的兴起,人们开始逐渐揭示和理解这一复杂且微妙的认知过程。 在机器学习和人工智能领域,如何让计算机理解和形成像人类一样的概念,是推动AGI发展的一个巨大挑战。

传统的符号主义AI侧重于语言和逻辑的处理,然而却难以处理丰富的、多模态的现实世界信息。随着深度学习的发展,神经网络能够通过大规模的数据训练,自动从感官输入中提炼出具有一定“概念”属性的向量表示,实现了从经验到抽象的跨越。这种向量空间中的“距离”,直观地反映了知识或者意义上的相似度,从而帮助系统更好地进行分类、推理和生成。 概念化是人类思维的基石。我们的理解力、创造力、推理能力都离不开对多样信息的综合与抽象。当我们试图把这个过程还原到机器学习系统时,便能更明确地认识到为何多模态融合和层级结构如此重要。

视觉、听觉乃至情感等信息的无缝联结,正是让智能体具备通用智能的前提。 概念化的多样性还体现于它的适应性和演化能力。人类能够通过亲身体验不断丰富和微调已有的概念,甚至创造出新的概念来应对复杂多变的环境。人工智能系统同样需要具备这种动态更新的能力,才能在不断变化的现实世界中保持有效工作。未来的智能系统将能够基于已有的抽象结构,自主组合、创新新的认知模式和知识,真正实现自主学习和泛化。 在设计下一代智能系统时,科学家和工程师应当从概念化的本质出发。

挖掘概念的神经表征机制,理解其多模态和层级的特征,将促进更加高效的模型设计。此外,探索概念之间的拓扑关系,构建丰富的语义网络,不仅提升系统的理解力,也增强了其推理和决策能力。 综上所述,概念化不仅是人工智能迈向通用智能的关键,更是连接机器与人类认知的桥梁。通过深入研究和应用概念化理论,未来的智能系统将更贴近人类的思维方式,更好地处理复杂的、抽象的现实问题,从而为科技发展和社会进步开辟新的篇章。随着人工神经网络技术的不断进步,我们有理由相信,概念化的力量将真正成为开启智能新时代的核心钥匙。