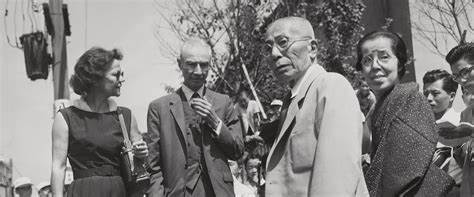

1960年9月,作为曼哈顿计划的灵魂人物,被称为“原子弹之父”的物理学家J·罗伯特·奥本海默踏上了日本这片刚刚经历战争浩劫的国土。时隔15年后,这次访问不仅是一次科学讲学之旅,更是对战争创伤与人类未来的深刻反思。奥本海默此行应邀在东京和大阪发表讲座,旨在促进科学交流和文化理解,然而身负“原子弹制造者”的历史身份,他无疑成为关注焦点。记者们蜂拥而至,身处光影闪烁的摄像机阵阵闪光中,奥本海默以幽默的语调回应挑衅,展示了他复杂而矛盾的人格面貌。"这个国家以优良的光学设备闻名,但或许该停止了吧。"他一边点燃烟斗,一边将火柴扔向过于执着的摄影师,巧妙地化解了现场紧张氛围。

面对来自日本记者直指内心的质问,即作为制造原子弹的科学家,赴日本访问有何感受,他坦言这并非天真问题。奥本海默深感责任与痛苦,但又难以割舍自己对科学事业的执着,“我并不觉得今晚比昨晚更痛苦,但我确实感受到沉重的愧疚。”他的话语凝重,却不失理性和自省。虽然有记者询问他是否计划访问广岛,奥本海默则以实际为由表示愿望难以实现。访问期间,日本政治气氛紧张,反对美日新安全条约的游行示威愈演愈烈,激烈的抗议以焚烧时任美国总统艾森豪威尔及日本首相岸信介的替身偶像表达愤怒情绪,显示了社会的激烈反美情绪和核武抵制呼声。这一背景下,奥本海默虽是科学界名流,却被部分视为“安全威胁”。

回溯至1954年,冷战时期的麦卡锡主义使得美国原子能委员会撤销了他的安全许可,指控他与共产党有不明关联,导致他被逐出国家机密圈,成为政治争议人物。然而,当他踏上日本土地时,迎接他的多数是渴望学习的日本青年科学家和充满热情的民众,他们似乎在悲痛中对这位科学家的个人情感保有理解与宽容。在京都,奥本海默的言论显露出他的教育使命感。他强调科学家有义务向公众解释科学发现,警告政府潜在的危险,呼吁跨界职业者应坚守良知传递信息。此番观点无疑是对美国政府政策的隐晦批评,也是他个人经历的写照。日本正经历战争阴影下的深刻变革,奥本海默表达愿与日本人民共同探讨人类面临的挑战。

面对记者对未来是否终将面临“毁灭”的提问,他坦然承认:“我也有同样的恐惧。”这份坦率展现了他对核技术双刃剑特性的清醒认识。访日期间,主办方竭力避免政治冲突,大部分讲座采取闭门方式,出于对反核团体Gensuikyo活动的防范。尽管如此,他参加了东京“一群科学与人文教授组成”的月度学术集会,在那里展露出与平时公共形象迥异的率真。奥本海默毫不避讳地批评了英国社会的精英主义和哲学界与科学现实的脱节,他也坦率斥责广告界的虚假宣传,这些言论反映了他作为一名科学家对社会现象的关切。特别是在大阪朝日会馆面对满堂观众的讲演中,他深入浅出地回顾科学史,试图连接过去与当下,启发听众对人类文明发展与变革的理解。

他引用哥伦布航海时写下的祈祷,象征对未知的恐惧和期待。奥本海默强调,无论原子弹带来多大恐惧,知识一旦出现便无法被抹去,历史也不可回头。他呼吁持续对话与信息分享,倡导“普遍的博爱”,并警示社会不可沉迷于狭隘的精英主义。讲话间,一位21岁的美籍学生Ted Reynolds上前递交了一封来自广岛居民的诚挚邀请,表达他们不怀个人敌意,只期盼未来世代免受核灾难。这份邀请被奥本海默收执,并长伴其后半生,彰显一种跨越国界的和平愿景。尽管如此,出于安全与政治考量,他未能成行探访广岛和平公园,这无疑是他内心的遗憾之一。

奥本海默晚年对原子弹的态度复杂且沉重,他曾向时任总统杜鲁门坦白“手上沾满鲜血”,反映出研发核武带来的伦理重负。此次日本之行或许成为他寻求宽恕和理解的途径,同时也映照日本社会对历史创伤的包容。回国后,经历多年政治污名化,他在1963年获肯尼迪总统颁发恩里科·费米奖,以表彰其理论物理学贡献,晚年在普林斯顿安详辞世。奥本海默访日事件揭示了科学家在战争与和平交织的历史关口所承担的复杂角色,也折射出战后日本社会面对核灾难时的反应与思考。那是一个科学与人文、记忆与和解相互交织的时代轨迹。今天我们回顾这段往事,不仅追忆战争创伤,更对科学的发展与人类良知的平衡有了更深刻的理解。

奥本海默的日本之行是历史的见证,也是未来和平与合作的启示。