在企业信息化建设的过程中,数据从不同系统间的流动与整合至关重要。长期以来,ETL(提取、转换、加载)技术一直是实现异构系统数据集成的主流方法。然而,随着系统复杂度的提高和业务需求的多样化,传统ETL流程暴露出诸多弊端,给企业数字化转型带来了沉重负担。本文将深入探讨为什么传统ETL难以满足现代企业需求,以及如何通过Model Context Protocol(MCP)实现高效、智能的跨系统数据集成,有效推动业务协同与创新。 传统ETL的局限性首先体现在流程繁琐、耗时长。企业要完成一次系统间数据对接,通常需要数周到数月的时间。

工程师需要花费大量时间学习目标系统的API接口规范,编写复杂的抽取转换代码,反复调试来确保数据准确传输。此过程不仅成本高昂,还常常因为API变更导致集成频繁失效,需要持续维护,极大增加了人力和技术投入。 此外,传统ETL的灵活性较差,难以快速应对业务变化。随着企业服务体系不断增加,系统间接口种类和复杂度激增,单点集成的方案已难以满足数据实时性和多样性的需求。且ETL脚本多为静态硬编码,缺乏智能理解能力,难以实现自动化扩展和动态调整。这使得企业面对业务创新时反应迟缓,信息孤岛加剧,影响决策效率和客户体验。

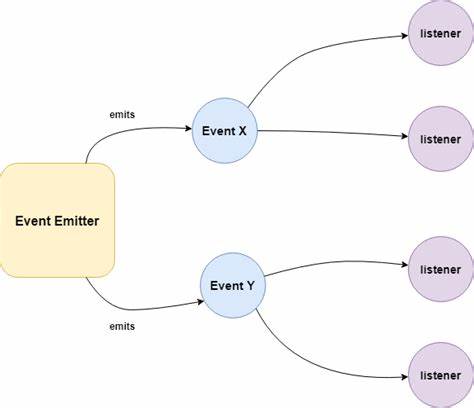

正是在这种背景下,Model Context Protocol应运而生,成为连接不同软件系统的智能“通用语言”。MCP通过将复杂的软件接口转换为AI可语义化理解的格式,突破了传统接口对接的技术壁垒。MCP规范清晰定义了数据存在的类型、结构、可执行操作和业务规则,使得人工智能能够直接理解系统的功能与限制,从而实现自动化交互,无需人为编写繁琐的转换代码。 MCP的核心优势在于其极高的适应性和可扩展性。相较于传统ETL的逐一对接,MCP采用标准化接口和语义描述,能够快速部署于多种业务系统。一旦为一个系统构建了MCP适配器,该适配器即可被广泛复用,极大降低了后续系统接入的时间和成本。

工程师可将精力集中在业务场景的研究与创新,而非底层API的细节维护,从根本上提升研发效率和质量。 实际应用中,MCP为企业带来的改进是显著的。例如一家保险经纪公司,过去需要花费近两个月时间完成Salesforce、QuickBooks和AMS360三大系统的数据集成,而采用MCP后,只需数天即可完成所有系统的无缝连接,不仅节省了大量人力成本,也大幅提升了数据的实时性和准确性。同时,MCP的统一协议设计确保了系统升级时的兼容性,仅需对适配器进行一次性更新,避免了传统ETL频繁修复断链的困扰。 除了提升集成速度与稳定性,MCP为企业开启了更多智能化应用的可能。融合了不同系统数据后,企业可以通过自然语言查询轻松获取跨平台的综合信息,如“哪些客户在过去三个月没有下单?”同时,MCP为跨系统业务自动化提供了强大支撑,实现订单处理、财务审核、客户服务等工作流的无缝连接。

更进一步,依托统一的数据视图,企业能够利用AI分析技术提前预测业务风险与机会,辅助管理层做出科学决策,推动业务创新与发展。 行业的发展趋势也印证了MCP的重要价值。随着人工智能技术的进步,数据的语义理解和自动化处理能力不断提升,传统以代码为中心的数据集成方式逐渐被智能协议所取代。MCP不仅仅是集成方案,更是未来智能数据基础设施的基石。它打破了信息孤岛,连接了分散的企业资源,使得数据可以真正成为赋能业务创造价值的宝贵资产。 许多中小企业甚至大型企业都开始关注并引入MCP,以实现数字生态系统的互联互通。

与其依赖高成本的专业开发团队维护复杂的ETL流程,不如借助MCP的AI驱动整合优势,实现更快的业务响应和更低的技术门槛。企业IT架构也因此变得更加灵活,能够根据市场和客户需求快速调整和扩展。 然而,要发挥MCP最大潜力,企业也需要做好相应的准备工作。首先,要明确业务数据的结构和关键指标,为MCP适配器的设计提供清晰指引。其次,应推动业务部门与技术团队紧密协作,确保业务需求准确传递并转化为有效的语义模型。最后,选择成熟的MCP平台及合作伙伴,借助其生态体系实现快速部署和后续支持。

总的来看,MCP为解决传统ETL的瓶颈提供了创新的路径。它不仅加快了系统集成效率,降低了运维成本,更重要的是赋予企业数据智能化的能力,使企业能够基于统一且动态的数据视图,实现业务的持续优化和创新。随着时代的发展,企业应该积极拥抱这场数据集成的革命,摒弃陈旧的技术桎梏,将目光投向未来智能、灵活、成本友好的MCP解决方案。 未来,随着AI技术的深入发展和MCP标准的不断完善,数据集成将变得更加自动化、人性化,真正实现系统间的无障碍沟通和协同,全面提升业务效率和客户满意度。企业数字化转型的新篇章已经开启,MCP将是引领企业迈向智能互联的关键驱动力。抓住这一机遇,无疑将为企业带来显著的竞争优势和长远的发展动力。

。