地球上最深的海洋环境一直以来都是科学研究的最后边疆。随着深海探测技术的不断进步,科学家们有幸揭开了位于太平洋西北部的库页-堪察加海沟和阿留申海沟中哈达尔深渊的神秘面纱。这些深达超过9500米的极端环境,原本被认为是生命活动非常有限的区域。然而,最新的海洋探索发现,这些极端深度的海沟中却繁衍着丰富的化能合成生态群落,展现了生命在极限条件下的适应力和繁荣状态。化能合成生命群落是指那些依靠化学物质能量而非太阳能驱动的生态系统。在海底的寒冷渗漏区,富含氢硫化物和甲烷的地质流体从海洋底部的断层中渗出,为这些生命体提供了不可或缺的化学能资源。

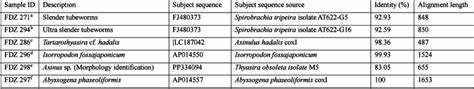

库页-堪察加海沟与阿留申海沟的地质构造复杂,太平洋板块与北美板块的互动塑造了丰富的断层体系,这些断层成为深部流体上升的通道,进而形成了众多的冷渗漏点。这些渗漏点广泛分布,跨度达2500公里,涵盖了5800米至9533米的深度范围。科学家通过载人潜水器“奋斗者号”展开潜航,首次系统地记录和采集了这些深渗漏区的生态样本和环境数据。调查显示,群落的生物组成主要包括管虫纲的西伯格林虫和双壳类软体动物,这些生命体通过与化能合成微生物共生,得以在无光环境中生存繁衍。其中,西伯格林虫通过吸收化学物质转化的能量来支持自身的新陈代谢,而双壳类软体动物则借助体内微生物的合成作用。地球深海的生物多样性因此在这些极端深度得到了前所未有的展现。

地质和化学分析进一步揭示,这些生态系统的能量来源主要是由沉积物中微生物产生的甲烷和氢硫化物。稳定同位素分析 confirms 这些甲烷为微生物通过碳酸盐还原过程生成,与传统的热成因甲烷截然不同。这种生物地球化学循环不仅为深海生命提供了新的能量补给,也提升了我们对深海碳循环的认识。沉积物中的甲烷以溶解态和甲烷水合物形式储存,通过构造应力和断层成为海底渗泄的气体,通过冷渗漏释放至海底,形成了持续的化能合成生态环境。高密度的西伯格林虫和双壳类软体动物在这些区域成为了生态系统的支柱,其数量可以达到每平方米数千个个体,显示出极强的适应和繁衍能力。此种发现对科学界的意义深远。

首先,它打破了传统海洋生物学对极深海域生命形式和能量来源的认识。此前学界普遍认为,深渊区域的生物能量来源局限于表层有机物沉降与尸体坠落,但此次发现的化能合成生命链证明,化学能在极深海洋生态系统中扮演了重要甚至主导的角色。同时,这些丰富的生态系统为研究生命在极端高压、高寒、无光环境下的生理适应机制提供了理想自然实验场。基因组学、代谢组学等研究手段可能揭示这些生命体独特的生物化学路径与新型代谢能力,为生物技术和极端环境生物学开辟新天地。此外,甲烷水合物的存在及其生成机制给予了科学家们关于全球碳储存的全新视角。甲烷作为一种强效温室气体,其在海底沉积物中的稳定存储有助于缓解大气中的碳排放。

深海甲烷水合物的分布广泛与稳定,对于评估未来气候变化影响以及开发潜在能源资源均具有重要参考价值。地质勘探数据显示,甲烷和氢硫化物的渗漏是由于俯冲板块弯曲和断裂作用所致,流体在深层沉积物中沿断层通道迁移,最终释放至海底形成冷渗漏。这种特殊的地质过程创造了海沟底部独特的地质生物环境,促进了化能合成社区的形成与繁衍。当前的研究还揭示,这类化能合成环境不仅局限于库页-堪察加和阿留申海沟,类似的地质条件及冷渗漏现象在全球多个哈达尔海沟中可能普遍存在,预示着全球深海哈达尔区域存在广阔的化能生态系统网络。这一发现激发了未来更多海沟和深海极端环境的勘探和研究热潮。发展更高效的深海潜水器设备、遥控机器人以及分子生物学技术,将帮助科学家更深入地理解这些生态系统的生物多样性、适应机制和生态功能。

同时,借助长期监测,研究者可以追踪冷渗漏活动与深海生态系统的动态变化以及与地震等地质事件的关联。总结而言,哈达尔深海海沟内的繁盛化能合成生命群落不仅拓展了人类对地球生命极限的认知,也挑战了传统海洋生态学对深海能量流与碳循环的理解。这些生态系统依托地质构造和微生物活动,成为深海生态功能与全球碳循环不可或缺的一环。未来对这些独特环境的持续探测与研究,将为科学、能源、气候变化等领域提供宝贵的知识资源和理论基础。