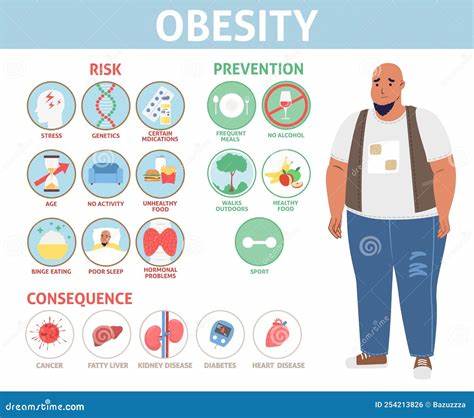

肥胖已成为全球范围内的公共健康难题,尤其在美国,数据显示约75%的人口处于超重或肥胖状态。尽管围绕减肥的建议层出不穷,绝大多数减肥尝试都以失败告终,这一现象引发了社会普遍的关注和讨论。传统的饮食和运动建议尽管看似合理且“常识”般显而易见,却对绝大多数人并无持久减肥效果。本文将深入探讨肥胖陷阱的本质,剖析常见的肥胖误区,揭开肥胖背后的生理机制,帮助人们更理性地看待体重管理及相关挑战。 肥胖的核心问题在于人体对体重的生物学调节机制。众多科学研究表明,人体有一种所谓的“设定点”或“体重恒定点”,一旦体重偏离这一设定,身体便会采取多种复杂的代谢和神经调节机制来恢复先前的体重水平。

人们在短期内通过减少热量摄入取得减重成果后,往往难以维持,甚至出现体重回弹的现象。这不仅是一种意志力问题,还涉及基础代谢率降低、激素变化、食欲增加等生理反应。长远来看,几乎所有减肥尝试最终都会趋向失败,这正是肥胖陷阱令人无奈之处。 关于肥胖的第一个常见误区就在于“肥胖者一定摄入大量食物”。实际上,一项著名的1992年研究中,研究对象为体重指数(BMI)在30以上的肥胖人群,他们在实验室条件下的能量摄入被严格测定,平均约为每日2081千卡左右,这一热量水平离常规推荐的日摄入量并不远。更令人惊讶的是,这些人在研究中显著低估了自身的摄入量,平均低报了约1053千卡,接近一半的热量来源未被准确记录。

更重要的是,即便在如此有限的热量摄入情况下,部分研究对象依然无法有效减重或体重陷入停滞。该研究结果表明,肥胖并非单纯因为暴饮暴食导致,而是涉及更多复杂身体代谢调控的因素,传统“只要少吃就能瘦”的观念必须重新审视。 第二个误解是“只要吃健康的食物就能减肥成功”。虽然健康饮食对于身体整体健康至关重要,但“健康”不等同于“低热量”或“易于减肥”。许多所谓的健康食品,比如鳄梨、坚果、奶酪、牛肉等,都因脂肪含量较高而热量密度极大,而脂肪每克含有的热量是碳水化合物和蛋白质的2.25倍。此外,奶制品的热量甚至超过碳酸饮料。

近年来,随着鳄梨和全脂牛奶消费的上升,肥胖率持续攀升,表明仅靠吃所谓健康食物无法彻底解决体重问题。简单来说,热量摄入总量才是体重变化的决定因素,不论食物成分是否健康,摄入过多的能量都会转化为脂肪储存。 关于饮食成分对饱腹感的影响,许多人认为高营养密度的食物能够更加快速产生饱腹感,从而帮助控制饮食量。然而,现实中并无充足证据支持任何特定饮食模式如生酮饮食、素食饮食等在减肥效果上有显著优势。来自各种饮食社区的实践者显示,减重成功率反而并不显著差异。高脂肪食物虽然有时有助于增加饱腹感,但当热量摄入过多时依然会导致体重增加。

饮食建议往往在“增加脂肪摄入促进饱腹”和“降低脂肪防止热量过剩”之间摇摆,而这本质上反映了减肥过程中难以跨越的生理障碍。 还有一种社会上广泛流传的观点是,食品广告和营销是导致肥胖率上升的主要原因。的确,快餐品牌和高热量零食的广告无处不在,但广告对消费行为的影响是复杂的。如今社交媒体和口碑常常超越传统广告渠道,对消费者的影响更为微妙。许多人即使知道高热量食物的危害,仍然选择购买和食用。限制广告并不能根本解决人们自我控制和环境诱惑的问题。

实际上,肥胖形成是一个多因素交织的过程,涉及环境、遗传、心理和社会经济状态,宣传和信息传递只是其中一环。 现代医学和科学研究的进步为我们提供了新的应对肥胖的手段,如GLP-1受体激动剂等药物的出现,改善了患者的体重控制效果。虽然这些药物不能称为彻底“治愈”,但它们通过调节人体的饥饿和代谢信号,显著降低体重反弹的风险,成为目前控制肥胖的重要工具。随着社会对肥胖生物学认知的深入,人们逐渐减少了对使用药物辅助减肥的偏见,慢慢接受肥胖作为一种复杂疾病需要综合治疗的观点。 综上所述,肥胖的难以逆转与人们普遍认知的“节食是一切”的理念存在巨大差异。生理机制和代谢调节对体重的影响超出了简单能量摄入与消耗的计算,肥胖患者在减重过程中面临的挑战远超过人们的想象。

合理的健康管理应当基于科学理解,结合适合个体的饮食、运动和必要的医学支持。对抗肥胖需要社会、医疗和个人多方协同努力,抛弃无效的陈旧观念,拥抱科学和人性化的干预措施,才有可能逐步破解肥胖陷阱,改善大众健康水平。