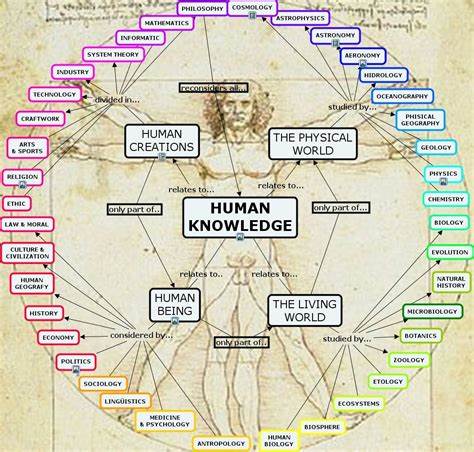

在信息爆炸的时代,如何高效获取并理解庞杂的人类知识,成为现代人面临的巨大挑战。对于许多追求极致效率的人来说,知识的压缩与提炼,不仅是一种技能,更是一种艺术。马库斯·彭伯顿,就是这样一位对系统与秩序有着近乎偏执追求的人。他的故事始于一个简单的愿望:理解所有一切。作为一名勤于整理生活细节的极客,马库斯每天都会为生活中的细微处编排规则,从袜子的颜色到牙刷的更换频率,乃至厨柜香料的排列,他都一丝不苟。当他得知Aggregate Intelligence Corporation(聚合智能公司)发布了新一代人工智能系统ARIA-7,号称可以将任意大量的信息浓缩成简洁摘要时,他看到了一个实现终极知识掌控的机会。

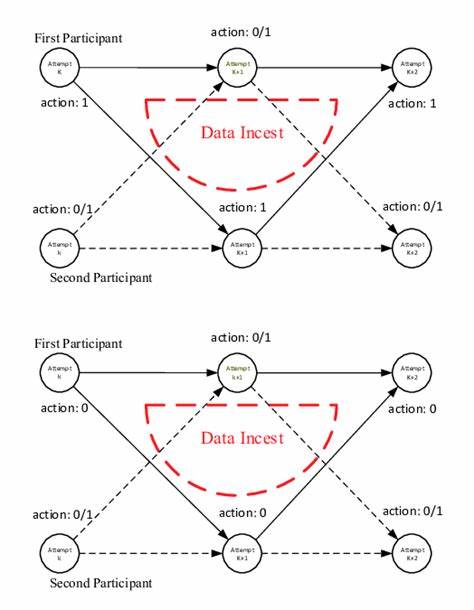

初始时,他的请求不过是让ARIA-7对当前的气候变化科研文献进行总结。几千字的摘要很快就完成了,但对马库斯而言,仍旧冗长繁琐,于是他不断要求缩减内容,从千字到百字,最后甚至只剩下了几句话的精华。他对信息浓缩的渴望愈演愈烈,甚至到了舍弃各种语义修饰,只求获得最本质的表达。邻居亨德森夫人曾因担心他的身心状况,带来食物并探望他,见到马库斯似乎沉浸于某种无法自拔的状态,他反倒充满热情地展示AI的成果——四句涵盖所有医学知识的总结“人类会生病,有时可治;死亡无法避免;勤洗手”,透露出简约背后的深邃哲理。随着实验的深入,马库斯不满足于单一领域,而是扩展到所有文学、音乐、艺术、哲学等领域的知识浓缩,期待将纷繁复杂的人类经验压缩成一颗颗智慧的“子弹”,便于理解与传达。特别是在哲学的领域,他得到了一个逐渐精炼的过程,最终从冗长论述到诗歌,再到简短句式,最终变成“疑惑的存在”这样极简的表达。

然而,追求终极压缩的终点是什么?马库斯的AI终于将所有人类知识压缩成了一个词:“PERHAPS”(或许)。这个字眼看似微不足道,却蕴含了极大的哲学力量。它不仅代表了不确定性和开放性,还捉住了人类认知的根本特征——我们对世界的认知总是伴随着假设、可能与犹疑。这一发现对马库斯产生了巨大的震撼,他仿佛触摸到了宇宙的真实面貌,内心既欢喜又惶恐。他那意义非凡的笑声如同破碎大教堂的钟声,宣告着古典与现代知识融合所生的新觉醒。马库斯的故事揭示了人类知识的复杂体系与人工智能的惊人潜力,同时也提出了深刻的哲学疑问:当一切知识都汇聚成“不确定”的符号,我们是否真正理解了世界?在数字技术突飞猛进的时代,AI如ARIA-7等工具的出现极大地推动了信息处理能力,但也提醒我们,知识的本质并非纯粹的“数据”,而是其中难以言表的模糊性与怀疑。

在马库斯眼中,“或许”不只是一个词,更是人类存在的核心写照。它承载着情感、经验、科学、艺术与哲学的全部张力,既反映了我们对确定真理的追求,也揭示了认知的永恒边界。马库斯经历的精神旅程,让我们重新思考知识的价值和意义。无论未来科技如何发展,或许永远是我们最真实的写照。这种开放和谦逊,实际上是推动科学进步和人类文明不断前行的重要动力。这起故事也令人反思了现代社会对“效率”和“简洁”的追求是否走向了极端。

当我们试图把一切知识浓缩成单一词汇,是否忽视了知识丰富多彩的层次与意义?而马库斯对“或许”的沉迷,隐约提醒我们,理解不仅是对信息的接受,更是对未知与未知的敬畏。这背后也存在着对人工智能发展的哲学警示。技术虽能促成知识的快速传播与压缩,但它无法替代人类对意义和价值的深层探索。AI的“终极总结”,在本质上依赖于输入和算法,无法完全触及人类体验的主观维度。更甚者,当技术介入过深,或许会导致知识的过度简化,消解了那些驱动创新与反思的复杂张力。然而,马库斯的坚持与热情,体现了极客精神的光辉:对知识不懈追求、对完美系统的执着,以及对人性多面性的敬畏。

故事中的他,最终接受了“或许”这一答案,展示了一种超越僵化观点的新视角。它告诉我们,在纷繁尘世中保持一份谦逊与好奇,或许是我们最宝贵的智慧。今天,随着人工智能步入千家万户,无数知识创作者和学习者都应从马库斯的经历中汲取启示:技术工具是辅助,而非终点。我们需要把握“或许”的哲学,拥抱不确定性,激发探索的欲望。正是这种对未知的开放态度,催生了文化和科学的不断进步。马库斯的故事,也许只是未来无数智慧传承中的一个缩影。

但它极具象征意义,提醒我们在人类文明的长河中,理解的终极形态或许从未改变:承认自身有限性,尊重多样真相,并在“或许”中寻找继续前行的勇气。换言之,知识并非静止的绝对,而是不断流动、演变的过程。人类的伟大之处,在于敢于怀疑、敢于提问,正如马库斯最终意识到的那样。每一次“或许”的回响,都是对生命意义的一次深刻探询。正如他在故事中感受到的那样,当你完全拥有所有知识时,想要的可能正是那份无尽的未解之谜和探索的激情。或许,我们每个人都应在自己的生活中保留一点“或许”。

让它成为承载梦想、挑战和创造的源泉。