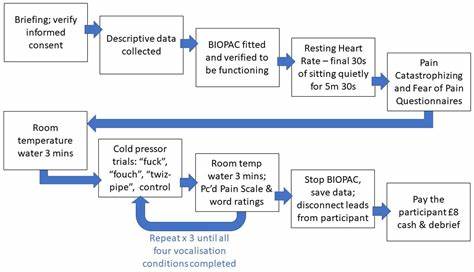

在日常生活中,当人们遭受身体疼痛时,往往会自发地喊出脏话以表达情绪。多年来,科学界对这种现象产生了浓厚兴趣,尝试揭示咒骂语言为何能带来缓解疼痛的效果。传统研究表明,重复式地说出某些脏话能够有效提升个体对疼痛的耐受度和痛阈。然而,脏话的情绪激发作用、幽默感以及是否能分散注意力,对其缓痛效应的具体影响仍存在争议。现代心理学研究尝试通过创造新“咒骂词”来深入探讨这些机制,以便分辨脏话的表面特点与其深层心理效应。最新研究以冰水冷压测试法作为疼痛实验模型,招募大量男女参与者,采用传统脏话“fuck”及两个新造“咒骂词”——“fouch”和“twizpipe”,与中性词汇做对比,系统测量不同词汇对疼痛阈值、耐受性、心率及主观体验的影响。

实验结果显示,传统脏话显著提高了疼痛阈值和耐受性,使参与者在冰水中能更长时间保持手臂浸泡,而心率则无明显变化,表明咒骂带来的缓痛效果不完全依赖于自动神经系统的兴奋。与此同时,两个新造“咒骂词”虽然在情绪激发和幽默评分上明显高于中性词,却未能有效提升疼痛阈值和耐受性,且未在注意力转移方面展现优势。进一步的中介效应分析也未发现情绪、幽默或分散注意力是传统脏话缓痛效应的关键路径,提示其他机制可能发挥作用。研究指出,传统脏话的缓痛能力很可能源于其独特的学习和社会化过程,尤其是儿童时期通过惩戒等负面条件反射建立的情绪联结。相比之下,新造的“咒骂词”缺乏此类历史与情感积淀,因此难以起到同样的心理调节作用。此外,研究还探讨了咒骂语言在情绪调节中的复杂性。

咒骂可能激发一种未加具体色彩的情绪状态,其对疼痛感知的调节或许需依靠情绪的正负效价。然而,现有测量工具未能有效区分情绪的正负面,这为未来研究如何精准把握情绪调节机制留下了空间。其他潜在的限制因素包括参与者对新造词是否认同为“咒骂”的理解差异、步进心率收集设计可能导致心率反应钝化,以及疼痛刺激温度微幅波动的影响。尽管如此,这项研究突破了以往仅聚焦传统脏话的范畴,首次明确介绍新“咒骂词”作为对照,推动了咒骂语言对疼痛心理机制理解的深入。未来研究可从儿童语言习得史、负性经验对情绪联结的影响、以及情绪效价的细致区分等角度进一步展开。社会心理学和神经科学的跨学科整合,也许能揭示咒骂介入疼痛感知的精准生理环节,尤其是在内啡肽系统和烧灼灰质激活上的作用。

此外,考虑到咒骂在不同文化中具备不同的语境和禁忌地位,跨文化研究有助于厘清语义内容与情绪反应的互动,促进语言心理学与疼痛医学的融合。整体来看,咒骂对疼痛的缓解不仅仅是简单的情绪宣泄或幽默游戏,而是一种复杂的心理现象,涉及学习记忆、情绪调节和注意力资源分配等多重层面。缓痛效果的实现依赖于个体对咒骂词的历史情感联结,而非仅仅词汇本身带来的新颖感或幽默感。通过科学的方法验证和分析,咒骂语言的独特价值被逐渐揭示,为临床疼痛管理提供了创新的非药物干预思路。总之,咒骂不仅是一种社会语言现象,更是一种有效的心理工具,能够增强个体面对痛苦时的承受力,代表了人类适应和应对疼痛的复杂心理机制。未来围绕咒骂语言的科学研究将助力开发出更具针对性的疼痛缓解技术,造福广大慢性痛患者以及急性痛感体验者,开辟身心医学领域新的探索方向。

。