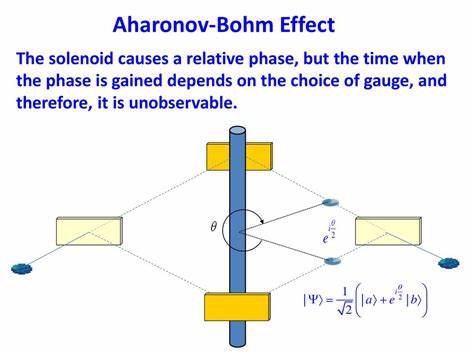

阿哈罗诺夫-玻姆效应(Aharonov-Bohm效应,简称AB效应)是量子力学中极具挑战性的现象之一,揭示了电磁势并非仅仅是数学工具,而是真实物理量。该效应首次由物理学家亚哈罗诺夫和玻姆于1959年提出,明确指出电子波函数的相位可以在无电磁场的区域发生变化,这种变化源于电磁势的存在而非经典意义上的电磁场。长期以来,AB效应不仅激发了科学界对规范势的本体论讨论,也对量子力学的基本理解和规范理论的发展产生了深远影响。传统经典物理学认为,电磁场强度才是真正的物理实体,电磁势仅是场的数学表达方式。然而,AB效应使这一观点遭遇挑战。实验中,当电子通过没有磁场存在的区域,但周围环绕着不可穿透的磁通量时,电子波函数获得了可测量的相位差,这种相位差反映在干涉条纹的移动上。

这表明规范势在粒子动力学中扮演了不可替代的角色。对这一效应的理论解释一直存在分歧。经典解释倾向于依靠“规范不变量”,即物理量必须独立于势的选取方式,是一个纯粹的测量对象。但近年来,越来越多的研究表明,单纯基于规范不变量的非局域解释难以完整描述相位的连续累积过程,尤其是在广义AB效应中——当磁通随时间变化时,电子相位的积累呈现出渐进性和局域特征。由此出现一种新的理论视角,即将规范势本身视为真正的物理实体。在洛伦兹规范下,电磁四势被认为具备局域性和相对论一致性,能自然解释电子相位的逐步生成过程。

这种观点突破了传统“势为工具、场为实体”的二元对立,赋予电磁势新的物理含义。该视角不仅适用于电磁学,也对其他基本物理框架提出了启示。例如,在规范理论的核心——杨-米尔斯理论中,规范势的动态性质成为理解粒子相互作用的关键。在希格斯机制的重新解读中,动态规范势替代传统的静态不变量,带来全新的理论基础。此外,这一理论思路还能推广至引力理论领域。类似于电磁AB效应,存在假设中的引力AB效应,强调度规势与时空实在性的联系。

这暗示时空本身拥有某种潜在的“物理势”,突破了传统相对论中关于重力场纯几何属性的认识。阿哈罗诺夫-玻姆效应同时引发了深刻的哲学反思。它挑战了物理量本体的界定标准和测量的根基,反映了量子世界中信息与实在的复杂关系。势的真实存在提醒我们,物理实体可能包含尚未完全理解的层面,促使科学家们重新审视量子场论与经典物理的界限。综上所述,阿哈罗诺夫-玻姆效应不仅仅是一个实验奇观,更是一把揭示量子态深层结构的钥匙。其对规范势的物理实在性的确认,为现代物理学提供了新的视角,以理解各种基本相互作用和时空结构。

这一潜力巨大且富有挑战的领域,必将推动未来理论物理及相关学科的创新发展,同时也为哲学特别是科学哲学提供了丰富素材和思考方向。随着实验技术的不断进步和理论工具的日臻成熟,AB效应的深远意义将会被更加清晰地展现,为人类理解宇宙的微观构造铺平道路。