人工智能(Artificial Intelligence,简称A.I.)的进步正在深刻改变我们生活的各个方面,尤其是在创作写作领域。这一技术不仅重新定义了信息获取的方式,更对写作者的思维模式和表达技巧提出了全新考验。对于那些维系着文学与人文精神的写作者来说,人工智能既是诱惑也是挑战,如何把握这股技术浪潮中的创作机遇,成为了当代创作者必须直面的重要课题。 人工智能以其强大的信息整合与生成能力,成为许多写作者的新型助手。借助AI工具,写作者能够快速获取创意灵感、进行语言润色和结构调整,甚至在某些环节实现自动化写作。这种高效便捷的特性大大提升了写作速度,缓解了创作中的疲劳与瓶颈。

对于拥有诸多事务缠身的职业作家或者学生来说,人工智能仿佛一位始终在线、耐心细致的写作助理,不仅能理解需求,还能根据反馈快速调整,体现出惊人的容错与适应能力。 然而,人工智能并非完美无缺,其创造力依赖于训练数据和算法,偶尔会出现“幻觉”现象,即生成错误信息或虚构细节,这对写作者的批判性思维提出了更高的要求。写作者必须学会甄别AI内容的真实性与深度,将人工智能作为辅助工具,而非完全依赖的创作主体。这种人机协作模式强调人类独有的创造力、情感与哲学思考,确保作品具备独特的艺术价值而非千篇一律的机械产物。 更重要的是,人工智能在处理文学形式和风格时存在局限。虽然它可以模仿某些写作风格或形式,却往往难以深刻把握作者的独特语调与情感细腻之处。

诸如诗歌中的复杂韵律、散文中的隐喻运用,这些极富人类感知细节的艺术表现,依然需要作者本人的观察与感悟。因此,人工智能更适合承担结构性、辅助性工作,而真正的文学灵魂依旧来源于人类的感官与思想。 人工智能的普及也带来了新的伦理挑战。写作者如何在保持原创性的同时合理运用AI技术?学术界和教育界如何应对学生借助AI完成写作作业的问题?这些问题迫使相关部门重新审视版权、学术诚信与创作自由的边界。在某种程度上,人工智能推动了写作环境的规范化与透明化,有助于提升整体写作水平,但也带来了对传统价值观的冲击。 作为创意写作教师与编辑,亲身体验了人工智能在辅助写作方面的潜力和不足。

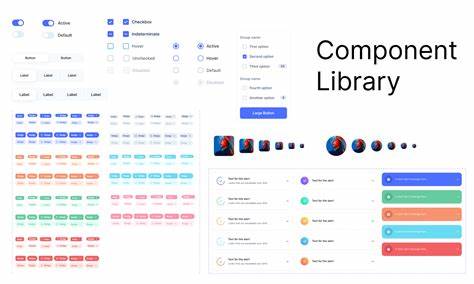

一方面,AI工具对文本格式的把控、编辑建议、甚至文章结构的优化表现出色,极大节省了时间与精力。另一方面,AI生成的内容往往缺乏深厚的思想内涵和原创精神,需要人类作者深入打磨与二次创造。这种合作关系使得写作者的角色由单一的内容生产者转变为内容的甄别者、编辑者和文化传达者,赋予写作过程更多人的智慧与情感因素。 此外,人工智能的高度互动性和灵活性,也让写作者感受到“虚拟伙伴”的陪伴。在面对写作焦虑、时间限制或创作瓶颈时,AI助手可以提供及时反馈和创意激发,帮助维持写作动力与思考连贯。这种情感支持尤其对身处多重身份的现代写作者,如职场母亲、兼顾教学与编辑职责的专业人士,有极大的积极意义。

未来,随着人工智能技术的不断进步和深度融合,写作者的创作方式将愈加多元化和个性化。机器学习模型的训练会涵盖更多元的文化背景和思想维度,使AI生成的文本更加丰富且具有文化敏感性。同时,写作者也将越来越善于利用AI进行跨文本、跨媒介的创意实验,开创新型文学表达形式。 然而,无论技术如何发展,人类写作的核心价值仍然不可替代。文学的生命力源于人类对生活的细腻观察、情感共鸣和思想反思。人工智能无法真正体验人类复杂的情绪与存在状态,也难以创造出发自内心的美感震撼。

因此,写作者应与AI建立互补合作关系,既利用其高效工具优势,也坚守个性化表达与审美追求。 最后,教育者、写作者和技术开发者应共同探讨建立合理的AI使用规则与伦理规范,保障创作环境的公平与多样性。教育机构可以设计出结合人工智能的写作课程,培养学生批判性使用技术的能力,提升人机协同的创意水平。社会各界也需关注人工智能对文学市场、出版产业以及文化传承的长远影响,确保文学以更加开放、包容和创新的姿态持续繁荣。 人工智能为写作者的思维注入了前所未有的活力与挑战。面对这股技术新浪潮,我们既不能完全抗拒,也不可盲目依赖。

唯有深刻理解AI的优势和局限,把它作为写作过程中的助力而非替代,才能在新的文学纪元中保持创意的独特性和思想的深度。这样,写作者将在人工智能的激荡中,找到属于自己的一片创作天地,继续诉说那个永恒的人类故事。