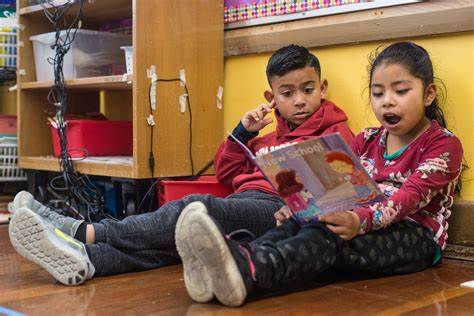

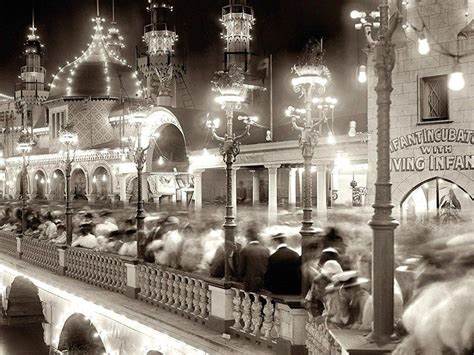

美国,这片充满矛盾与复杂性的土地,在不同历史阶段不断经历自我再发现的过程。从20世纪初的工业崛起,到60年代的文化觉醒,再到21世纪初涌现的“奇异美国”,这一连串转折不仅塑造了美国的国家身份,也深刻影响了全球对美国的认知和态度。美国的“奇异”并非简单的混乱或怪异,而是一种深刻反映社会结构解体、文化多元化及信息过载后形成的复杂现象。理解这一现象,首先需回溯美国历史中自我认知的关键节点。 19世纪末至20世纪初,被称为“镀金时代”的时期,伴随着工业化浪潮席卷美国,庞大的移民潮涌入城市,工人阶级快速壮大,城市化进程急速推进。美国社会面临前所未有的阶级分化和劳资矛盾,城市贫民窟与工厂烟囱构成了典型的时代图景。

在此背景下,艺术成为揭示社会现实的重要途径。以纽约为中心的“阿什坎派画家”涌现,他们以刻画真实、甚至粗犷的城市生活为己任,作品聚焦工人阶级、贫民社区及城市边缘,直面现实的困顿与挣扎。这些艺术家被戏称为“丑陋的使徒”,他们没有政治宣言,却通过画笔展现了一个急剧变化的美国社会。这一时期的摄影艺术同样发挥巨大作用,摄影师如雅各布·里斯和路易斯·海恩致力于以图片形式记录城市贫困和童工状况,希望通过视觉冲击推动社会改革。艺术与摄影交织成为美国首次现代意义上的再发现,通过镜头和画笔,美国人看到前所未有的真实自我。 随着时间推移,美国社会经历了第二次重大的自我认知浪潮,集中于20世纪60至70年代的文化与社会变革。

二战后经济繁荣带来了大规模的郊区化,莱维镇等标准化郊区成为中产阶级理想生活的象征。然而,这种新兴的“组织人”形象,强调顺从企业和社会机构,逐渐抹杀了个体的独立性和叛逆精神。正是在这种看似规整的社会表面下,年轻一代爆发出强烈的文化反叛和身份寻求。新新闻主义兴起,打破传统新闻的冷冰冰叙述,记者们深入美国地下文化,采用“饱和报道”方式,融入被忽视的边缘群体,真实且生动地描绘时代风貌。托姆·沃尔夫、诺曼·梅勒以及琼·迪迪恩等作家,通过非虚构小说和散文,挖掘美国社会深层的矛盾与混沌。70年代,文化多样性与社会运动激烈碰撞,种族、性别、反战等议题成为触发城市及乡村漫长文化自省的重要催化剂。

如今,我们正处于第三次美国再发现的浪潮——“奇异美国”的时代。这个词源于对现代美国社会极度混乱与分裂的描述,其核心是高度的信息碎片化、社会信任的崩塌以及文化身份的断裂。在全球化与数字化的背景下,美国不仅是文化创新的摇篮,也是政治极化和社会裂痕的前沿阵地。社交媒体将美国的文化战争和政治冲突推向全球观众,使得美国形象愈发“怪异”且难以捉摸。从国外视角看,美国仿佛一个社会实验室,满布阴谋论、极端主义、精神空虚与孤独,这些“异象”不时成为国际舆论的焦点。 在媒体形态上,纪录片和网络视频成为“奇异美国”的主要表达方式。

路易斯·特鲁克以其温和的英国视角深入美国边缘群体,而安德鲁·卡拉汉的《全油无刹车》和《第五频道》等网络节目,则以更加激进和直接的方式,揭示美国社会的隐秘面。这些内容通常展现极端主义的示威、神秘的阴谋论团体以及各种社会边缘现象,形成庞大的观众基础,同时也带来信息过载和认知疲劳。电影领域对“奇异美国”的描绘方兴未艾,阿里·阿斯特执导的《埃丁顿》(2025)即为典型代表,通过融合西部片元素与当代美国社会病态景象,折射出政治极化、社交孤立和文化空虚的悲情色彩。这部作品虽带给观众强烈的空虚感,却也真实反映了如今美国社会的状态。 “奇异美国”不仅是社会混乱的表现,更是对一个失去中心、无法统一身份认同的社会现象的深刻隐喻。现代信息技术和去中心化媒体环境加剧了信息的分散,使得美国民众更难寻找到共识。

比起早期通过艺术和文学有意识地再发现美国,如今的再发现更多地是自发且零散的,是通过无数碎片化内容拼接而成的文化地图。全球观众的目光集中于此,部分是出于对自身未来的恐惧与好奇,本国社会的裂痕在美国身上被放大映射。 回顾美国历史上的三次再发现,我们不难发现每次转型背后都有深刻的社会经济变革与文化艺术的推动。第一次以真实描绘工业社会和底层阶级生活的艺术实践为标志,第二次则借助文学和新闻深入挖掘组织化现代社会的个体状况,而第三次“奇异美国”通过数字媒体和纪录内容形塑了一幅社会解体与重塑的模样。尽管表象复杂混乱,这一切都是美国持续自我反思和重新定位的表现。 展望未来,“奇异美国”仍在不断演变,可能带来新的文化表达形式和社会模式。

作为全球文化的发源地和样本,美国的经历提供了关于现代国家如何面对全球化、数字化与社会撕裂的宝贵经验。理解“奇异美国”不仅有助于把握美国社会的现实,也为其他国家提供了借鉴,使我们更好地认识当代世界的变迁脉络。正如历史一次次证明的那样,美国永远处于不断再发现自我的旅程之中,其奇异也许正是它独特生命力的体现。