在现代软件开发领域,测试作为保障软件质量和可靠性的关键环节受到持续关注。然而,围绕测试的传统讨论往往陷入重复和表面的争论,比如测试驱动开发(TDD)应先行还是后续进行、单元测试与集成测试以及端到端测试的边界划分,甚至静态类型系统是否可以替代动态测试等话题。随着软件复杂性的提升,这些惯有的话题已难以满足开发者对于更深层次保障软件质量需求的探讨。本文将聚焦于关于确定性与非确定性代码的本质区别,阐释为何合理区分两者并针对性地进行测试,才是提升软件可靠性和测试效率的根本之道。 确定性代码指的是在相同输入条件下,每次执行都能产生完全相同输出的程序部分。这种特性带来极大的测试便利和可靠性保障。

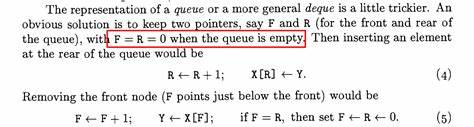

相反,非确定性代码包含了诸多外部和内部因素的干扰,比如用户输入、网络请求、磁盘操作、多线程异步执行、未设定随机数种子的随机生成器以及某些哈希表实现等,这些因素都会导致相同输入下出现不同输出。 识别并划分代码中的确定性与非确定性模块,对于实现高效且精准的测试策略具有决定性意义。确定性代码的核心优点是其本质上的封闭性和可预测性:外部环境无法打断其执行流程,程序状态受到完全控制,因此测试结果稳定且可复现。测试人员无需担忧由于线程竞态、异步操作时序变动或随机数波动等引发的偶发性异常,进而能聚焦于代码本身的逻辑正确性。 在实际的软件架构设计中,确定性与非确定性代码的分离通常采用多种成熟且被广泛认可的设计模式和编程范式。例如依赖注入、函数式核心与命令式外壳架构、六边形架构(端口与适配器)、IO单子、模拟对象以及确定性仿真测试等。

这些方法跨越了系统编程、函数式编程和面向对象编程等多个领域,均强调通过合理边界划分增强代码的测试性。值得注意的是确定性不仅仅局限于纯函数式编程范式,即便允许对内存进行更改,只要访问权限严格限制,且结果可预测,也属于确定性范围。举例来说,Haskell的ST单子在保持确定性的同时允许局部状态变更,而IO单子则因涉及外部世界交互而被视作非确定性。 那么为什么确定性代码如此适合高级测试呢?答案在于简化的测试空间和更高的测试效率。在确定性模块中,每组输入只需测试一次便能确保结果准确无误,因为没有外部因素导致结果波动。这使得自动化工具能够通过机器生成大量不同的测试输入,涵盖更多潜在的边界条件和异常情况,显著提升测试覆盖率和缺陷发现率。

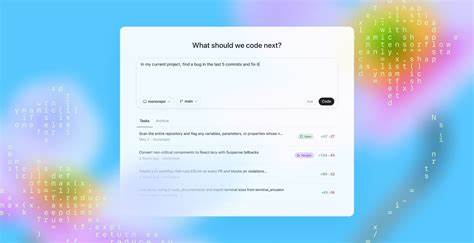

将用户提供的“例子驱动测试”转变为“属性驱动测试”或“输入空间驱动测试”,正是高级测试的典型体现。 高级测试技术中最具代表性的是属性测试和确定性仿真测试。属性测试源自函数式编程领域,其核心理念是定义函数需要满足的数学性质或不变量,而非单纯验证固定输入输出。例如一个简单的加法操作,传统测试可能只验证某个固定输入输出是否正确,而属性测试则要求对大量随机输入进行验证,确保加法满足诸如“零元素的加法恒等律”等通用规律。该方法通过随机数据生成和断言验证,相较于人工测试能极大地提高测试发现缺陷的概率。同时,属性测试通常支持用种子复现随机测试序列,确保测试结果的可重现性,前提是测试对象本身是确定性的代码。

另一方面,确定性仿真测试源自系统编程领域,关注点不仅限于单个函数,而是整个确定性库的行为。该方法通过模拟诸如磁盘I/O、网络延迟、时间滴答等外部环境,设计复杂场景来逼迫系统表现出边缘或异常状态的行为,测试系统在面对非理想环境时的鲁棒性和容错能力。由于仿真过程带有种子控制,测试用例可以被回放以复现并定位具体的缺陷。这种测试规模较大,执行时间较长,侧重从内部断言系统状态是否保持正确,而不仅仅是验证外部表现是否符合预期。 属性测试和确定性仿真虽然起源不同、侧重点也有区别,但它们均依赖于代码的确定性才能发挥最大效用。它们告诉我们,越多的确定性代码意味着越有效的自动化高阶测试。

遗憾的是,在许多遗留项目中,确定性代码往往与非确定性代码交织在一起,使得纯粹的属性测试难以实施。良好的代码设计强调“确定性岛屿”的概念,即将确定性逻辑尽可能隔离封装,形成清晰明显的边界。这样的设计不仅便于测试,也提高了维护和扩展的便捷性。一些业界的成功案例如FoundationDB和Tigerbeetle便是以构建大型确定性核心为目标,非确定性操作作为外围接入,从架构层面践行高级测试理念。 那么是否需要大规模重构代码库才能享受这些高级测试带来的益处?答案是否定的。所有代码库都包含确定性与非确定性部分,识别并将已存在的确定性模块应用属性测试或确定性仿真测试,即可显著提升测试质量。

随着时间推移,逐步将确定性模块扩展到更多业务逻辑区域,是一种切实有效的改进路径。 对于非确定性代码的测试,也不应忽视其价值。典型的端到端测试覆盖了从用户界面到数据库查询的完整流程,固然存在大量不可控的非确定性因素导致测试波动甚至偶发失败,但它们作为自动化的用户行为模拟,是不可替代的质量保障手段。端到端测试更多承担的是整体系统健康状态的检查和用户体验的稳定保障,捕捉罕见错误的能力有限,但存在其不可弱化的作用。 在软件测试体系中,完美不可避免地受到复杂性限制,“尽善尽美”可能扼杀“适时有效”,故合理整合确定性测试策略与非确定性测试手段,采用多层次、多视角测试体系,才能在效率和覆盖面之间实现最佳平衡。积极采用先进测试技术,探索确定性与非确定性的边界与隔离,将为开发团队带来更高的置信度和更低的维护成本。

综上所述,将开发中的代码划分为确定性和非确定性部分,是高效且精确测试的基石。高级测试方法如属性测试和确定性仿真测试,依赖确定性代码的可预测性与纯粹性,赋予了测试工程师利用自动化大规模探索输入空间的能力,有效缩小软件缺陷的盲区。通过思想和技术的演进,结合现代架构设计理念,越来越多的软件项目能够实现广泛且深入的确定性测试覆盖,大幅提升产品的稳定性和用户满意度。面对当今日益复杂的软件系统,理解并践行确定性与高级测试的理念,是走向高质量软件开发不可或缺的重要一步。