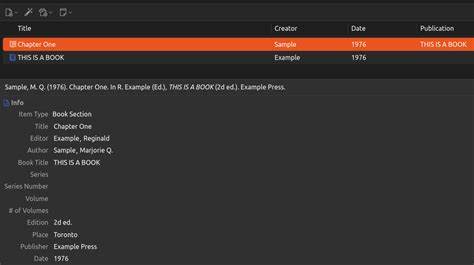

在学术研究领域,引用管理软件是不可或缺的工具。其中,Zotero作为一款免费的开源文献管理软件,凭借其强大的功能和灵活的使用体验,受到广大研究人员的青睐。然而,对于许多涉猎编辑型著作和多章节作品的用户来说,Zotero在图书与章节的关系管理方面仍存在不少局限。2024年,随着科研写作需求的不断升级,理解和应对这些问题显得尤为重要。学界普遍关注如何在Zotero中高效管理由多个作者分别撰写章节而由编辑统筹的书籍,这类著作在社会科学、文学、历史等领域极其常见,虽不常见于普通书店,却是学术图书馆中的重要收藏。首先,需要认识到Zotero的数据模型对待图书和章节的方式是“平级”的。

也就是说,每个章节和整本书在Zotero中都是独立的条目,软件本身并不存在章节从属于图书的层级关系。这与实际中的书籍结构大相径庭——一本书包含多个章节,每个章节由不同作者贡献,而整本书则由编辑统筹。正因为Zotero缺少这种层级标记,用户在引用和文献管理时往往感到困惑和不便。关于引用实践,国际上主流的样式指南(如芝加哥手册)对编辑书籍中章节的引用方式有明确规范。通常,单独引用某一章节时需要体现章节作者和书籍编辑等信息。对于多章节引用,同样建议在参考文献中列出章节条目,同时可附加全书的编辑信息以避免过度重复。

芝加哥手册第十八版对这种情况做出调整,建议采用整体性引用,重点放在全书的出版信息上,而章节部分的详细信息则体现在正文中。这种调整为电子文献时代的引用操作带来了便利,也间接提醒我们,软件工具的适应和更新非常关键。Zotero目前虽能通过“相关条目”功能将章节和图书关联,但这种关联缺乏方向性和层级区分,仅作为简单的互相关联保存。这意味着软件无法智能判断章节为图书的组成部分,限制了自动生成符合学术规范的引用格式。为应对这一问题,用户通常采取人为分类管理,例如将章节条目放入以图书名称为名的子收藏夹中。这种方式虽然在视觉上体现了章节与图书的从属关系,但对引用格式和数据交互并无本质帮助,还是依赖手动操作和人工校验。

此外,Zotero允许用户通过“创建书籍章节”功能快速生成章节条目,自动继承图书的发表信息,节省了录入时间。但同样,由于缺少层级数据支持,章节仍旧是孤立条目,无法融入更为严谨的结构体系。从技术层面来看,Zotero采用了基于SQLite的实体-属性-值(EAV)数据模型。这种灵活数据库结构方便处理多变的文献元数据,却对表示层级和关系带来了天然复杂性。通过查询数据库可以发现,章节和图书在条目表中并无明确父子关系,仅以“dc:relation”之类的广义关系表示。尽管Dublin Core元数据标准支持“isPartOf”等限定关系,但在当前Zotero系统中并未细化实现。

这一实际情况揭示了软件和数据模型之间的平衡难题,也影响了引用样式语言(CSL)对复杂结构的支持。CSL是Zotero引用样式的核心,负责格式规范的自动化生成。未来若Zotero数据模型能支持层级关系,配合CSL的灵活表达,将极大提升多作者、多章节书籍的引用体验。目前,Zotero社区和开发者仍在讨论此类功能的可行性,鉴于项目庞大和技术复杂,短期内难以见到根本性改进。对于研究人员而言,理解这些限制意味着更合理地安排文献管理工作。面对编辑型书籍章节繁多的情况,建议建立系统的收藏夹和标签体系,明确标注章节与图书的对应关系,便于检索和引用时核对。

此外,合理利用Zotero的批注、笔记功能,补充章节与图书之间的关联线索,也会提高日后写作的效率。在引用格式方面,严格依照所使用风格指南要求录入作者与编辑信息,确保导出文献时表现准确和清晰。2024年,在信息技术不断进步和学术标准持续完善的大背景下,Zotero作为一个免费且开放的平台,依旧保持着庞大的用户基础和活跃的开发生态。它的功能逐步扩展,从单机文献管理到云端同步,从纯文本元数据到PDF内嵌注释,一直在满足多样化的学术需求。对图书与章节管理的限制,是现阶段软件架构所带来的挑战,并非技术能力的不足,而是基础设计理念的折中。在实际操作层面,用户可利用Zotero的“相关条目”功能,为章节和图书建立双向链接,便于在查找时快速跳转,弥补层级缺失带来的不便。

同时,借助最新的插件和第三方工具,也能实现一定程度的自动化文献整理和引用美化。如果科研团队对编辑型文献引用需求非常高,还可考虑与其他文献管理工具配合使用,或自行编写导入导出脚本,达到理想的引用状态。总的来说,Zotero在图书与章节关系管理上仍有改进空间,但凭借其强大的社区支持和灵活性,用户完全可以通过合理安排和充分利用现有功能,达到高效、规范的研究引用管理。未来,随着数据模型的升级和引用样式语言的完善,期待Zotero能为多作者合集和章节引用提供更直观、智能的支持,助力学者们专注于研究内容本身,减少引用管理的技术负担。短期内,熟悉Zotero的现有效果和限制并制定合理的使用策略,是提升学术写作质量和效率的关键。以此为基础,学者也能更好地理解数字文献管理的发展趋势,把握未来工具的使用和创新方向。

。