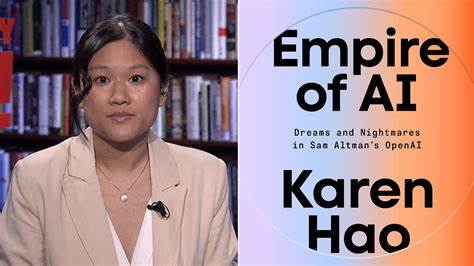

随着人工智能技术的快速发展,它不仅在科技领域引发了革命,更逐渐成为全球政治经济关系中的一项新“帝国边疆”。这一观点由美国记者兼作家Karen Hao在其作品《人工智能帝国中:Sam Altman的OpenAI的梦想与噩梦》中深刻阐述。她以丰富的报道经验,从硅谷到全球南方国家,揭示了AI产业背后的深层次问题,如资源掠夺、劳动力剥削和环境影响,使公众不能再仅仅将AI视为科技进步的象征,而应警觉其对社会结构和全球权力分配的潜在威胁。 Karen Hao的职业背景为她提供了独特的观察视角。她曾在麻省理工学院学习机械工程,最初计划进入科技行业,然而在亲身体验硅谷的环境后,发现科技发展的动机和盈利模式往往与公共利益背道而驰。她意识到,真正有意义的科技创新应当促进可持续发展和社会公平,但这在现实中往往难以实现,于是转向新闻领域,专注于报道科技与社会的交汇点。

她的AI报道不仅深刻解读技术本身,更聚焦其背后的经济逻辑和伦理挑战。 Karen Hao将当前AI产业比作“现代殖民世界秩序”,这一类比并非无的放矢。她指出,人工智能企业通过大规模收集和利用全球数十亿用户的数据,事实上开展着类似历史上帝国扩张的资源掠夺。这些数据往往在用户不知情的情况下被采集,用于训练AI模型和优化算法,形成庞大的数据资产。更值得关注的是,为训练和维护这些复杂系统而进行的数据标注和内容审核,常被外包给发展中国家的低收入劳动者,形成一种新型的数字劳工阶层。 在肯尼亚,Karen Hao亲自采访了为OpenAI工作的数据审核人员,这些工人因长时间暴露于极度负面的内容而承受巨大心理压力,甚至产生创伤后应激障碍(PTSD),影响深远。

这样的劳动力剥削在全球范围并非个例,许多发达国家的科技巨头选择将繁重且低薪的任务外包到劳动力成本较低的国家,这种模式揭示了一个隐蔽的全球不平等网络,背后的权利与责任则往往被忽视。 资源消耗也是人工智能产业带来的严重隐患之一。大型数据中心和超级计算机需要极为庞大的电力支撑,Karen Hao指出,某些数据中心的能耗相当于一个中等规模城市的全部电力需求,例如旧金山甚至纽约市的用电量水平已被部分数据中心超越。更糟的是,为了保持设备冷却,许多数据中心大量利用新鲜水资源,给生态环境和自然资源带来了严重压力,尤其是在水资源本就紧缺的地区,如南美国家智利。 与此同时,人工智能掀起的创新热潮推动了全球科技格局的重组。以OpenAI为代表的企业从一个最初以开放和透明为理念的非营利组织,逐步转型成为受资本驱动的巨头,背后是微软等大型科技公司数十亿美元的投资。

Karen Hao详细分析了这一转变,强调企业在追求市场优势和商业利润的同时,往往隐藏起其研发过程中的诸多黑箱操作,这种转变也引发了业界和公众对AI伦理和监管的高度关注。 这场技术浪潮中的人物,尤其是OpenAI的CEO Sam Altman,也在Karen Hao的叙述中扮演着复杂角色。她并不单纯地将Altman视为成功的领军者或威胁的象征,而是指出他所代表的是一个庞大且延续历史权力结构的全球体系。正如君主制中即使更迭领导者,但帝国的体制和权力架构依旧存在,科技巨头的权势同样植根于既有的经济秩序和不平等关系中。 Karen Hao借鉴了Netflix剧集《王冠》的叙事结构,通过多线并行讲述不同群体与角色的故事,体现了人工智能帝国的全球性和多维度影响。她的报道不仅仅是科技新闻,更是关于权力、资源分配、人权以及环境正义的深刻调查。

这种叙事方式帮助读者从宏大体系视角同时关注到个体生活经历,让技术的社会影响更加具体且触动人心。 对于未来,Karen Hao表达了深深的担忧。她认为,若不解决人工智能背后的治理问题,尤其是数据所有权和技术掌控权,社会可能会重新回到帝国主义式的权力结构,普通民众的民主权利和自决权将被边缘化。科技不应该成为加剧不平等和掠夺的工具,而应真正服务于全人类的福祉。 总的来说,Karen Hao基于自身长期深入的报道,提醒我们必须超越对人工智能技术表面光鲜的赞誉,正视其背后的复杂社会经济现实。AI热潮不仅是技术进步的象征,更是新一轮全球权力运作和资源再分配的战场。

无论是行业监管者、政策制定者还是普通公众,都应更加警觉并积极参与构建一个更加公平、透明和可持续的AI生态体系。 在全球化的今天,人工智能不仅改变了我们的沟通和工作方式,还深刻影响全球资源分配、劳动权益和环境保护。Karen Hao的作品和报道为我们揭示了这一趋势背后的多重面向,促使我们重新审视技术发展与社会正义之间的平衡。只有当我们意识到AI发展与新帝国模式的联系,方能真正参与到塑造人类共同未来的进程中,实现技术赋能人人的理想,而非让少数资本和权力集团牢牢控制这场变革的方向。