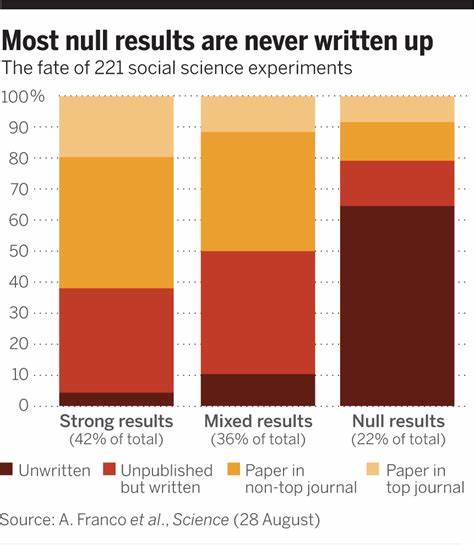

在当今科学研究高度发展的背景下,学术界对研究成果的重视往往集中在显著的、积极的发现上,然而无效结果却同样具有不可替代的价值。无效结果通常是指研究未能证实预期假设或未显示显著效应的数据和结论。尽管它们有助于科学社区避免重复劳动,减少资源浪费,并深化对研究问题的理解,但科研人员在投稿和发表这一类结果时面临重重阻碍。许多学者意识到无效结果的重要性,但却难以在主流期刊中找到发表的机会,进而导致无效结果长期处于“隐形”状态,阻碍了科学知识的全面积累与进步。 无效结果的重要价值不容忽视。首先,无效结果有助于揭示理论模型和实验设计中的不足,为未来研究提供调整的依据。

其次,公开负面或无效数据可以防止其他研究团队在类似方向重复犯错,节约科研资源和时间。最后,分享全面且真实的研究信息能够增加科学工作的透明度,促进学术环境的健康发展,避免因发表偏倚所带来的“可发表性偏差”。因此,从科学伦理和方法论角度来看,鼓励无效结果发表是完善科研生态系统的重要一步。 然而,在现实操作中,科研人员投稿时普遍遭遇障碍。首先是期刊发表的偏向性。多数学术期刊更倾向于发表“新颖”、“积极”的研究成果,无效结果常被视为缺乏创新性和影响力,导致申请发表的稿件被频频拒收。

加之发表无效结果的文章通常难以获得高引用,影响因子较低期刊的认可度和声誉使得科研人员不愿轻易曝光其负面或无效数据,担心对自身学术声誉造成不良影响。 其次,科研评价体系对发表量和成果影响力的计量方法存在局限。科研人员的职业发展、项目申请、晋升评审等均挂钩于发表数量和论文影响力,偏好发表被广泛引用且研究结果积极的论文,这使得无效结果发表的动力不足。另外,资金支持机构和研究承担方对“成功”结果的高期待,加重了发表无效结果的心理压力。科研人员往往担心,若过多发表无效实验,可能被视为实验设计不当或研究能力不足,从而影响未来资金和职位的争取。 在发表渠道方面,专门接收无效结果的期刊虽然数量逐渐增多,但在学术界的知晓度和认可度仍有限。

很多主流数据库与检索系统对这类期刊覆盖不全面,导致无效结果难以被广泛传播,降低了研究者发布负面消息的意愿。同时,缺乏针对无效结果的投稿指导和支持,科研人员大多缺乏相应的发表经验和策略,也增加了发表无效结果的难度。 此外,科研文化中普遍存在的“成功主义”倾向也加剧了无效结果发表的困难。科研人员更愿意展示成功和显著发现,忽略无效或负面数据,这种现象形成了学术界内部的认知盲区。同行评审过程中,评审专家对无效结果稿件的认可度不高,甚至存在偏见,将其误认作研究存在缺陷。缺乏包容和理解的科研氛围无疑抑制了无效结果的发表,有损科学整体的真实性和严谨性。

面对这些挑战,科研界和期刊界开始探索解决路径。首先,部分高影响力期刊已开放专门专区或设立子刊,以专门收录无效结果和复制实验成果,提升这类研究的可见度和认可度。其次,科研机构和评审体系逐渐倡导多元指标评价机制,重视研究过程的透明度和数据完整性,助力科研人员摆脱单纯依赖高引用和发表量的压力。鼓励开放数据共享和预印本发布,也为无效结果的传播提供了便利渠道。 此外,学术界呼吁加强对科研人员的教育和培训,提升他们对无效结果重要性的认识,传授科学写作和发表策略。增强科研人员的自信和发表意愿,营造支持无效结果公开的科研环境。

媒体和科学传播平台也承担着分享无效结果、推动科研文化变革的责任,助力公众理解科学探索的复杂性和真实状态。 总体来看,尽管无效结果发表面临一系列制度性和文化性障碍,但其在推动科学进步和保障研究诚信方面的重要性愈发突出。只有构建更加包容、多元和透明的学术生态系统,才能破解无效结果发表难题,实现科学知识的全面、真实和有机积累。未来,科研人员、期刊出版方以及资助机构需共同努力,推动政策改革与文化转变,确保无效结果得到应有的重视和传播,更好地服务于全球科学共同体和社会发展需求。