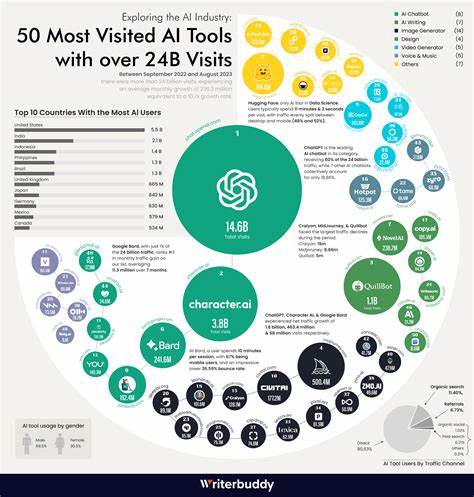

在过去的三个月里,我对市面上广泛流行的50款人工智能工具进行了系统性的测试与评估。随着人工智能应用的日益普及,这些工具涵盖了文本生成、图像处理、数据分析、语言翻译等多个领域。然而,令人意外的是,绝大多数工具未能完全符合预期,甚至出现了功能失常、体验差强人意等问题。通过深入分析,我试图探究它们失败的深层次原因,以期为AI行业未来的发展提供有益的参考。 首先,用户体验成为许多AI工具失败的关键因素。在测试过程中,我发现部分工具虽然在技术层面有一定优势,但其操作流程复杂,界面设计不人性化,导致普通用户难以上手。

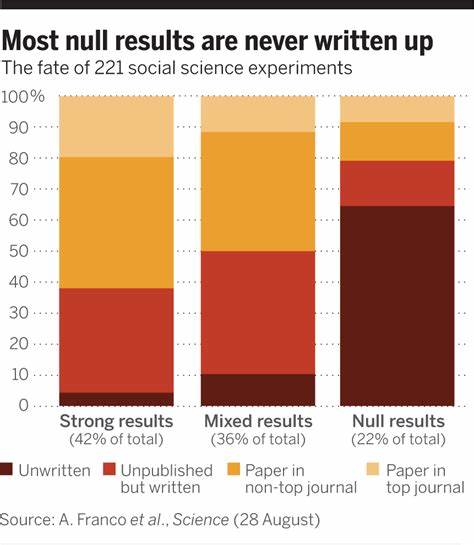

人工智能技术的目的之一是降低使用门槛,提高效率,但许多产品反而将用户推向了技术溢出的困境,使得真正的价值难以体现。此外,响应速度慢和稳定性差也极大影响了用户的持续使用意愿。如今,无论是企业用户还是个人消费者,对工具的高可用性和即时反馈有着强烈需求,未能满足这些基础需求意味着难以取得市场认可。 其次,数据质量问题同样严重制约了AI工具的性能。人工智能模型的准确性和有效性高度依赖于训练数据的丰富性和质量。部分工具使用了过时、片面或者偏见较重的数据集,导致生成结果不准确甚至存在歧视性内容。

尤其在自然语言处理领域,如语言生成和机器翻译,错误内容和语义偏差频频出现,影响了工具的实际应用价值。与此同时,隐私保护不充分的工具也让用户心存顾虑。随着数据安全法律法规的趋严,若无法做到合规运营,工具难逃被市场淘汰的命运。 第三,技术创新不足是多数AI工具陷入同质化竞争的痛点。虽然人工智能领域迅速发展,但不少产品仅仅是简单堆叠已有功能,缺乏真正的突破和差异化设计。这不仅降低了用户对新工具的兴趣,也不利于构建品牌竞争优势。

举例来说,在文本生成领域,许多似曾相识的功能和模板大量存在,缺乏能够深度理解用户需求的能力,使得工具表现平庸,难以在专业场景中发挥关键作用。未来需要更多聚焦技术研发与场景创新,才能推动行业迈向新的高度。 再者,适配性和兼容性问题同样成为AI工具推广的绊脚石。很多工具在不同的操作系统、硬件设备或其他软件环境中表现不一,使得用户体验断层明显。尤其对于企业客户来说,稳定连接现有系统和工作流程是应用新工具时的首要考虑,工具不易集成将大幅影响其采纳率。开发者应注重跨平台、跨设备的适配工作,打造无缝连接的智慧生态,避免用户流失。

此外,市场营销与用户支持不足也是不可忽视的失败因素。部分AI工具缺乏有效的品牌建设和推广策略,导致潜在用户难以全面了解其价值和使用方法。同时,售后服务不到位,缺乏快速响应的技术支持,使得已有用户在面对问题时感到无助,削弱了用户粘性。现代技术产品不仅仅需要良好的性能,更需要良好的用户关系管理来建立信任。 不可忽视的是,伦理问题在AI工具开发和应用中愈发突出。有些工具由于算法盲区或人为设计缺陷,无意中放大了信息偏见,甚至被用于传播虚假信息。

由于缺少透明度和规范性,用户无法准确判断AI输出的可信度,影响了工具的公信力和社会接受度。未来,业内应加强伦理标准制定,推动负责任的AI研发,保障技术造福社会。 总结而言,三个月内测试的50款AI工具大多未能达到理想状态,主要原因集中在用户体验欠佳、数据质量不足、技术创新匮乏、适配性差、市场推广不足及伦理风险等方面。人工智能虽是未来发展的重要驱动力,但在实际应用中仍存在诸多挑战和瓶颈。只有深入了解用户需求,强化技术研发,优化服务体验,确保数据安全与伦理合规,才能真正推动AI工具从概念走向价值落地。 未来的AI工具开发者和企业应正视这些问题,把用户放在核心,以开放创新和责任担当打造更智能、更友好、更可信赖的产品生态。

通过技术与管理的双重提升,人工智能必将在各行各业实现更广泛、更深刻的应用,助力人类社会迈向更加智慧的未来。