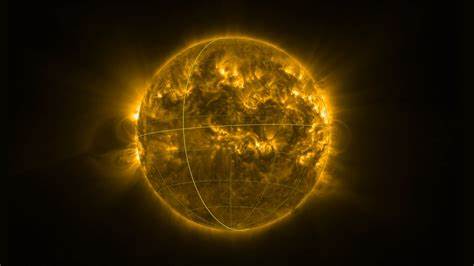

太阳,作为我们太阳系的中心天体,其复杂而神秘的大气层一直是天文学家和物理学家深入研究的对象。特别是太阳的最外层大气——冠层,以其令人费解的极高温度和多变的动态现象,吸引着无数科学家的目光。冠层仅在日全食时显现出迷人的光辉,但由于地球大气的扰动,使得地面望远镜难以捕捉到其精细结构,长期以来冠层的清晰影像都难以获得。然而,近期由美国国家科学基金会(NSF)国家太阳观测台(NSO)与新泽西理工学院(NJIT)联合开发推出的革命性“冠层自适应光学”技术,彻底改变了这一窘境,将太阳冠层以前所未有的清晰度呈现在公众和科学家面前,犹如揭开了罩于太阳外层神秘面纱的一角。 太阳冠层的温度高达百万度以上,远超太阳表面的温度,这一反常现象一直未能被完全解释。冠层中存在多种动态现象,比如剧烈的喷发、高耸的日珥以及被称为“冠层雨”的等离子体冷却凝结再度降落的独特过程。

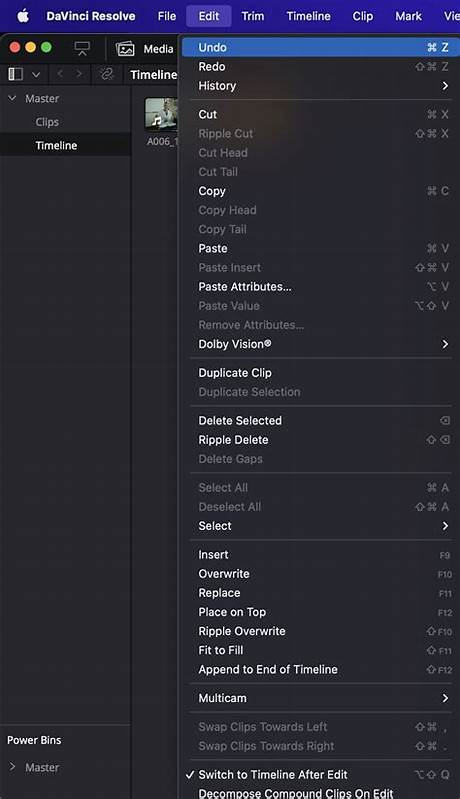

要深入理解这些现象以及它们如何影响空间天气(包括太阳风、太阳耀斑和冠状物质抛射等),对科学研究和技术防范均意义重大。然而,受到地球大气层中湍流的干扰,地面望远镜所拍摄的冠层影像长期处于模糊状态,分辨率远低于理论极限,这极大限制了科学家们观测与分析的能力。 为了克服这一障碍,NSO与NJIT携手开发了名为“Cona”的先进冠层自适应光学系统,并将其安装于加利福尼亚大熊太阳天文台的1.6米口径古德太阳望远镜(GST)上。该系统通过实时调整望远镜内的变形镜,秒速调整达2200次以上,精准补偿了大气湍流带来的图像失真。这样的高频调控相当于为望远镜“装上”了一双可自动稳定的眼睛,使得来自太阳冠层的细微光学信号得以真实而清晰地捕获。 利用Cona系统观测到的太阳冠层图像和视频展现出极为细微的结构变化与复杂动态,例如清晰捕捉到大型日珥中快速重组的内部湍流流动,揭示了以往观测中未曾识别的细节层面。

这些观测不仅有助于加深对日珥源起机制和演化过程的理解,也为研究日珥如何被太阳磁场塑形提供了关键数据。同样令人瞩目的是“冠层雨”现象的高分辨率影像。科学家们发现这些冷却凝结等离子体形成的丝状降雨,其宽度甚至小于20公里,这一尺度远超以往观测极限,开启了太阳小尺度动力学的新视角。 冠层雨之所以引人关注,不仅因其形态呈现出“雨滴”般的视觉效果,更重要的是它通过沿太阳磁场线沉降,为科学家提供了理解冠层磁场结构和能量传递的重要窗口。等离子体作为带电粒子群,其运动严格遵循磁力线走向,类似于地球大气中气流受力场影响而流动,因此冠层雨的详细结构反映了日冕磁场的精妙形态。 过去几十年来,太阳表面自适应光学技术快速发展,使得观测其光球面分辨率达到理论衍射极限,揭示了大量关于太阳黑子、纤维状细丝和光球面对流的细节。

然而冠层区域由于信号强度较弱且空气湍流影响更为明显,使得传统自适应光学难以施展拳脚。此次Cona在冠层观测中的成功应用,标志着全新技术门槛的突破,将地面观测太阳冠层的分辨率提升了一个数量级,达到63公里的理论极限,使我们得以窥见更微观的太阳大气动态。 这项技术的突破不仅加深了天文学界对太阳复杂物理过程的理解,如冠层加热机制、磁场重联与等离子体加速等尚未破解的科学难题,也为空间天气预报的发展奠定了坚实基础。空间天气事件严重影响地球电子通讯、电力系统和航天器安全,精细观测太阳异常活动,提升对这些事件的预测准确度,乃科学与技术应用紧密结合的范例。 大熊太阳天文台长期以来致力于太阳物理前沿领域的研究与技术创新。与NSO的深度合作催生了包括Cona在内的一系列自适应光学系统原型,这不仅推动了1.6米GST望远镜能力的升级,更成为世界顶尖4米口径丹尼尔·K·井上太阳望远镜(DKIST)技术研发的重要基础。

今后,随着冠层自适应光学成功应用于DKIST,我们有望以更高的精度解析日冕更细微复杂的结构,甚至在时间和空间上同时捕捉极端事件的全过程。 科学家普遍认为,揭开太阳冠层高温之谜,将有助于理解恒星大气的普遍规律,从而对恒星演化模型和宇宙能量输运体系提供重要参考。冠层中的电磁场与等离子体相互作用,是极端物理条件下磁流体动力学的典型代表,通过直观呈现这种微观过程,冠层自适应光学使得理论模拟与观测数据实现有机结合,为科学研究注入新活力。 此外,公众对太阳活动的兴趣亦在科学影像的辅助下达到新高。色彩斑斓、细节丰富的高清冠层图像,不仅满足了专业领域对技术进步的需求,也成为科学传播和教育的绝佳资源。通过生动直观的视觉呈现,人们更深刻地认知太阳这一恒星的动态面貌,增强了大众对科学探索的参与感与认同感。

未来,随着技术的持续成熟和望远镜口径的进一步增大,太阳冠层的秘密必将逐步揭开。冠层自适应光学的发展,无疑是人类迈向深刻理解太阳与地球空间环境关系的重要里程碑。作为连接地球与宇宙的纽带,太阳的持续观测不仅是天文学的挑战,更是保护地球技术系统安全的重要保障。总之,冠层中的“雨滴”不仅美轮美奂,更是打开太阳奥秘大门的关键钥匙。在新的技术加持下,太阳研究迈入了一个精细观测与新发现交织的辉煌时代,这不仅为科学事业注入了新的动力,也为未来更加智能化和精准的空间天气预报提供了希望。