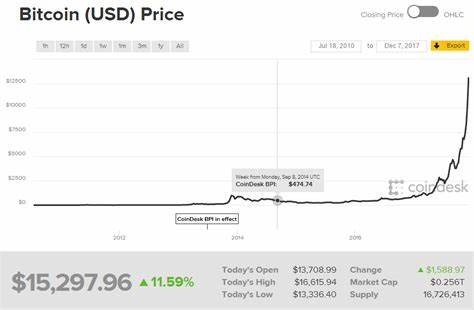

在加密货币的世界中,“通货膨胀型”和“通货紧缩型”是两个重要且常被提及的概念。这两种类型的加密货币在其经济模型和价值储存方式上有着本质的区别,这些差异不仅影响投资者的选择,也直接关系到这些货币在未来数字经济中的角色。 通货膨胀型加密货币,顾名思义,是指那些其总供应量在不断增加的数字货币。这种增加可以通过区块生产奖励、矿工激励或其他方式实现。比特币的设计就是一种通货膨胀模式。虽然比特币的最大供应量是2100万枚,但在其发行初期,矿工的奖励较高,随着时间的推移,奖励逐渐减半。

这种模型使得比特币在早期表现出强劲的通货膨胀特征。但随着奖励的减半供应量的增长速度逐渐减缓,最终比特币将进入一个固定供应的阶段。 通货膨胀型加密货币常常被视为一种货币供应的手段,旨在激励更多的人参与网络的建设与发展。在这种模型下,网络的活跃度与参与率直接与通货的供应量挂钩。随着越来越多的新币被创造出来,持币者面临着潜在的稀缺性降低的风险,可能会对币值产生压力。 另一方面,通货紧缩型加密货币则是指其总供应量在有限的范围内,甚至可能减少。

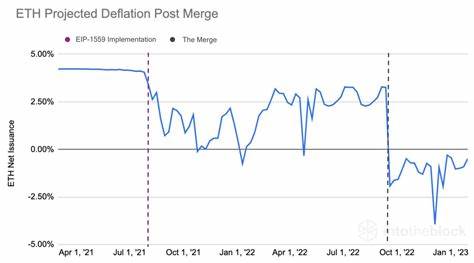

通货紧缩的模型通常会通过加密货币的销毁机制或减产机制实现。以以太坊为例,随着EIP-1559的实施,部分交易费用将被销毁,这使得以太坊网络内的货币供应可能趋向于减少。在这种情况下,通货紧缩型的结构有助于提升币值,因为每一次交易都可能减少总供应量,从而提高持币者的资产价值。 通货紧缩型加密货币的设计意图在于创造一种稀缺的环境,鼓励持币者长期持有资产而不是进行频繁交易。这种模型在理论上除了可以提升币值外,还可能增加持币者的信心,认为未来的价值会更高,因此更愿意留下来而非立即变现。 对于投资者而言,在选择投资哪种类型的加密货币时,理解这两种经济模型的差异是至关重要的。

通货膨胀型加密货币虽然在短期内可能提供高收益,但其长期价值往往受当前市场需求的影响较大。例如,如果供给持续增加而需求未能跟上,可能会导致价格下滑,影响持币者的投资回报。 相对而言,通货紧缩型加密货币因其稀缺性,可能在未来具有更大的升值空间。这样的资产往往更具吸引力,尤其是在经济不确定性加剧的情况下,投资者倾向于将资金投入更具价值保值潜力的资产中。然而,通货紧缩型加密货币也有其风险,如市场投机行为可能导致大幅波动,短时间内出现剧烈价差并影响投资者的心理预期。 此外,还有一个关键点是,除了通货膨胀和通货紧缩的基本区别外,技术基础和社区支持也是左右加密货币成功与否的重要因素。

很多通货膨胀型和通货紧缩型加密货币都拥有活跃的开发团队和用户社区,为其生态系统提供支持。在选择投资时,除了考虑经济模型外,也需要关注其背后的技术优势、应用场景及社区的活跃程度。这些因素往往是决定一款加密货币未来发展潜力的关键。 在加密货币市场的不断演变中,投资者应保持对新兴项目的敏感性,及时调整投资策略,以适应市场的变化。无论选择哪种类型的加密货币,收益的潜在风险始终存在,投资者必须具备良好的风险管理意识,合理配置资产,确保在追求高收益的同时,保护好自己的投资。 总的来说,通货膨胀型与通货紧缩型加密货币的区别反映了不同经济模型和价值保值机制的特征。

了解这些特征有助于投资者做出更明智的决策。随着数字货币的不断发展与成熟,我们在选择区块链和加密货币的投资时,也应更加关注其内在的经济逻辑,理性分析不同模型带来的机会与挑战。这不仅有助于识别潜在的投资机会,还能够帮助我们更好地适应这个快速变化的市场。在未来的数字经济浪潮中,通货膨胀型与通货紧缩型加密货币将继续镌刻出各自的精彩篇章。