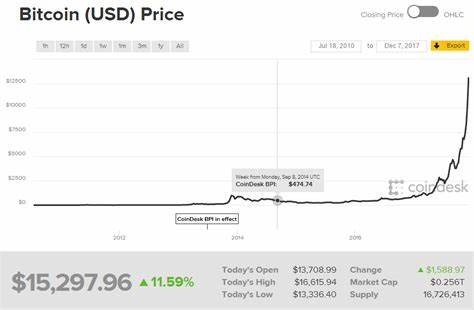

比特币的近期波动性风险导致通缩螺旋,有可能削弱其作为货币的地位 在过去的几年中,比特币作为一种数字货币在全球范围内引起了主流关注。尽管许多人看好其作为未来货币的潜力,但比特币的价格剧烈波动却让投资者和经济学家们感到担忧。特别是在近期,加密货币市场经历了一次令人咋舌的波动,这不仅影响了投资者的信心,也让比特币作为实际货币的可行性产生了疑问。 首先,让我们来回顾一下比特币的价格走势。自2009年首次推出以来,比特币的价格经历了几次显著的涨跌。2020年和2021年间,比特币价格曾数次触及新的高点,吸引了大量投资者的目光。

但在2022年和2023年初,市场的波动性加剧,比特币价格闪电般的跌宕起伏让许多投资者瞠目结舌,从巅峰到谷底的转变随着市场情绪的变化而愈发显著。 这种剧烈的价格波动不仅影响了投资者的财富,还有可能引发通缩螺旋的问题。从经济学的角度来看,当一种货币的购买力不断上升时,消费者可能会选择推迟消费,期望未来能以更低的价格购买商品和服务。这会导致需求减少,进一步压低价格,形成一种自我加强的通缩循环。比特币作为一种数字资产,其价值的不确定性日益加剧,这种情况在其使用者中引发了类似的心理。 目前,越来越多的人开始将比特币视作投机工具,而不是稳定的货币储备。

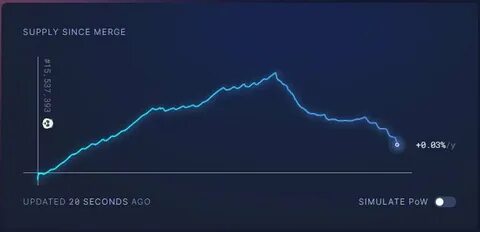

由于其价格的高度波动性,商家在接受比特币作为支付手段时可能面临巨大的风险。如果比特币的价值在交易完成后短时间内大幅变化,商家可能会面临亏损的风险。这种风险使得商家不愿意广泛接受比特币,从而进一步限制其在日常交易中的应用。 此外,作为“数字黄金”的比特币,其供应量是有限的,总量固定在2100万枚。许多人认为这是其吸引人的一大原因,因为稀缺性被视为价值的基础。然而,这种稀缺性在价格剧烈波动的背景下,可能反而会加剧其不稳定性。

当人们预期比特币的价值会持续上涨时,他们更可能选择持有而非消费,这使得市场上的可流通比特币数量减少,进一步加剧了人们的紧张情绪。 比特币的这种特性可能会对其作为货币的角色产生不可逆转的影响。货币的核心功能在于提供价值的稳定性和支付的便利性。而比特币的高波动性显然违背了这一原则。虽然区块链技术为比特币提供了透明和安全的交易环境,但其固有的不稳定性依然让人难以将其作为一种可靠的货币形式接受。 一些行业专家对此表示担忧,他们认为比特币很可能会被迫从“货币”转变为“资产”,在投资组合中承担类似于黄金的角色,而不是被用作日常交易的手段。

如果这种转变真的发生,比特币就无法真正实现其作为一种全球性货币的目标。 在此背景下,许多比特币支持者仍坚持认为,随着市场的成熟和技术的进步,比特币有望变得更加稳定。一些项目正致力于建立更具稳定性的加密货币,或称“稳定币”,以期通过与法定货币挂钩来降低波动性风险。这些稳定币希望在提供数字货币便利性的同时,减轻价格波动带来的问题。 然而,稳定币本身也存在一些挑战。尽管其目标是提供稳定性,但它对法定货币的依赖意味着其本质上仍然处于传统金融体系的影响之下。

此类联系能否完全避免价格波动的影响,仍然是一个亟待解决的问题。 在监管方面,各国政府对加密货币市场的立场和政策也在持续演变。一些国家开始加强对加密货币的监管,希望能在保护消费者的同时,维护市场的稳定。这样的政策变动可能会进一步影响比特币的价值和其作为支付手段的可行性。 总体而言,比特币的波动性问题无疑是其未来发展中一个重要的风险因素。如果无法有效应对这一挑战,比特币可能会被限定于投机和资产投资的范畴,而无法实现其作为真实货币的潜力。

而数字货币的未来也将随着这些发展的变化而浮现出不同的可能性。 在这个充满不确定性的时代,比特币的命运仍在我们面前展开。是否能在未来克服波动性风险,实现其作为货币的目标,值得我们持续关注和探讨。各方在这一过程中的探索,也将对全球经济的未来产生深远的影响。随着时间的推移,我们将看到比特币是否能在风云变幻的市场中站稳脚跟,成为真正意义上的数字货币。