全球气候变暖是当代人类社会面临的最严峻环境挑战之一。科学界一直在探寻气候变化的多重驱动因素,温室气体排放无疑是主要原因,但近年来关于气溶胶的研究引发了更多关注。气溶胶是空气中微小悬浮颗粒物,主要包括硫酸盐、黑碳、有机碳等,它们不仅直接影响空气质量,也对地球辐射平衡和气候系统产生深刻影响。东亚地区,尤其是中国大陆,自2010年以来,通过强化空气污染治理与排放控制,实施了大规模气溶胶减排计划。这一行动虽改善了当地空气质量,却对全球气候系统产生了复杂的反馈。最新发表于2025年的研究成果表明,东亚气溶胶减少带来了地表太阳辐射的增加,进而导致了全球变暖趋势的明显加速,这被认为是本世纪新出现的重要气候强迫因子之一。

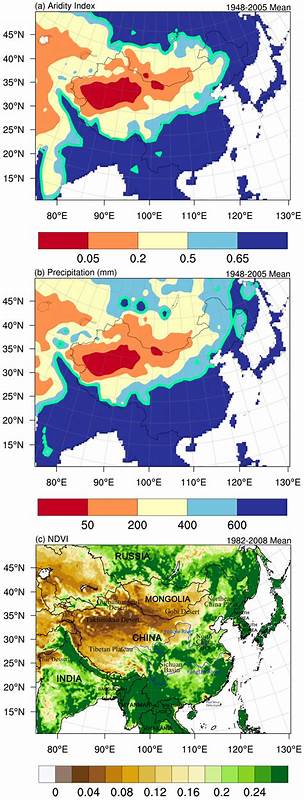

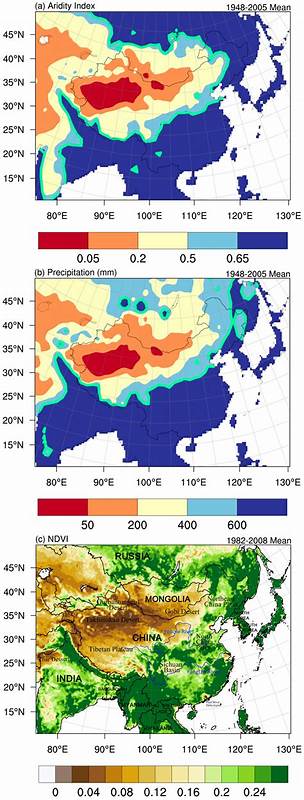

东亚气溶胶排放变化的背景源于该地区快速工业化与城市化所带来的空气污染压力。过去几十年,中国、韩国、日本等国家因煤炭燃烧和工业排放产生大量硫氧化物(SO2),形成大量硫酸盐气溶胶。这类气溶胶具备反射阳光的能力,有助于地球表面降温,掩盖了部分温室气体引起的升温效应。这一冷却效应在亚洲地区尤其明显,导致气候模式复杂多变。然而,随着环保法规的日益严格和清洁能源的推广,东亚地区硫酸盐排放大幅减少,直接引发了气溶胶负辐射效应的减弱。 根据由八个先进的地球系统模型共同开展的区域气溶胶模式对比项目(RAMIP),科学家们模拟了东亚地区大约75%硫酸盐气溶胶排放下降的气候响应。

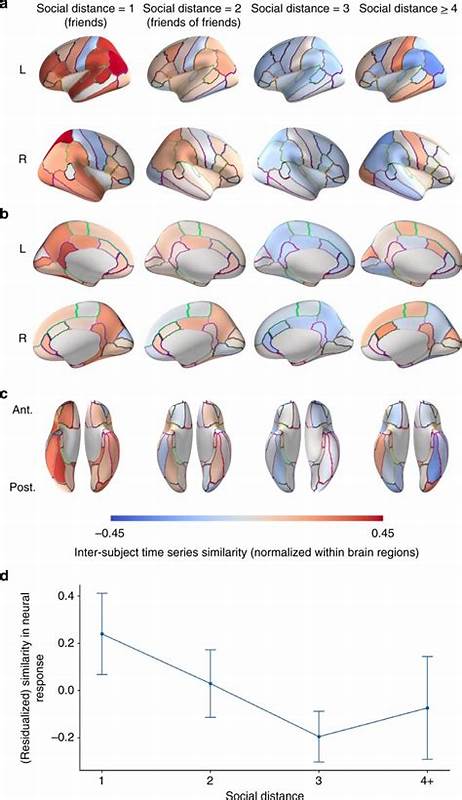

模拟结果显示,全球平均地表温度在长期快速变化期间升高了约0.07摄氏度,显著推动了自2010年以来全球变暖速度的加快。这种温度上升率与观测到的2010年至2023年间全球变暖速率提高相符,表明气溶胶减少确实是全球变暖加速的关键推动力之一。 该研究还揭示了气溶胶清理对太平洋北部区域性气候的显著影响。气溶胶大量减少使得该地区低云覆盖率和云反照率降低,导致更多太阳辐射直达海洋表层,加剧了海表温度升高,形成了所谓的“北太平洋热斑”。这一现象进而影响区域大气环流模式,可能加剧北美西部冬季干旱和极端天气的频发。与此同时,东亚沿海区域和北极圈内也展现出明显升温趋势,反映了亚洲气溶胶排放变化对于全球气候系统的深远穿透效应。

通过对卫星观测数据和地面监测资料的对比,研究进一步确认了气溶胶光学厚度(AOD)的下降趋势与地表辐射量的增长密切相关。MODIS卫星数据指出,东亚地区自2010年以来气溶胶阻挡阳光的能力减弱,伴随的是地表短波辐射增强,形成了气候系统中的正反馈机制。此外,区域降水格局也发生微妙变化,伴随着全球范围内降水总量的轻微增加,这与理论气候学中温度升高带动水循环增强的预期一致。 该研究的重要贡献在于,它不仅利用多模式大规模模拟解决了区域气溶胶排放与全球气候响应的因果关系,还明确指出气溶胶气候效应仍是未来全球变暖进程中的重要不确定因子。尽管东亚气溶胶排放预计未来还将继续下降,但现有的研究表明,这种净减排对全球气候的加热作用正在逐步显现,或将扰动气候系统的稳定性和区域天气模式。 在全球气候变化的大框架下,人类对空气质量的改善努力呈现出两难局面。

东亚地区气溶胶污染治理无疑为公共健康带来了积极影响,减少了可吸入颗粒物引起的呼吸道疾病和相关死亡率,但对气候变暖的间接促进效应则警示政策制定者需兼顾环境和气候的双重目标。未来气候治理需协调空气质量管理与温室气体减排策略,探索更为综合和可持续的路径。 此外,全球范围内其他来源的气溶胶变化亦应引起关注。国际海运业减排措施导致全球海洋硫酸盐气溶胶减少,同样在全球辐射平衡中发挥作用。但相比东亚地区的排放变化,海运排放减量的数量级较小,气候影响更难以在短期内察觉。这凸显了地区性排放变化对全球气候影响的复杂性和地域敏感性。

科研人员也强调,气溶胶对云的影响尤其复杂且难以准确模拟。气溶胶与云滴的相互作用能够改变云的反射率和寿命,从而调节地表入射辐射强度,影响降水及天气模式。由于模型对云物理过程的差异,不同地球系统模型在气溶胶清理响应上存在较大差异,增加了气候预测的难度和不确定性。 展望未来,东亚乃至全球的气溶胶排放控制仍是实现空气清洁与气候稳定的关键环节。科学界建议结合多领域数据,加强对气溶胶-云相互作用的观测与模型研究,提升气候预测的准确性。政策层面应推动空气污染与温室气体减排的协同治理,平衡公共健康与气候风险,确保环境保护与气候目标双赢。

综上所述,东亚气溶胶清理行动在显著改善空气质量的同时,也导致了气候系统中冷却屏障的减弱,促使温室气体驱动的全球变暖效应更加明显。随着东亚硫酸盐排放的持续减少,未来全球变暖加速的趋势可能持续存在。科学界对此保持高度关注,并呼吁全球范围内综合考虑各类气候强迫因子的作用,以构建更加全面和精准的全球气候变化应对策略。