在现代社会中,人与人之间的社交关系对个体生活有着深远的影响。尤其是友谊,作为一种亲密的人际关系形式,不仅丰富了个体的精神世界,也在潜移默化中影响着我们的思维和行为。近期上海外国语大学的贾瑾及其团队通过一系列综合性实验揭示了友谊如何促进神经活动的同步以及行为上的相似性,特别是在消费行为领域表现得尤为突出。这一研究成果发表在全球知名的神经科学期刊《JNeurosci》上,成为理解友情对大脑功能影响的新里程碑。研究的创新性在于,团队不仅结合了长期的行为实验,还使用了先进的神经成像技术,从神经层面揭示了好友间脑活动的高度共鸣与相似性。这种共鸣涉及大脑中处理物体感知、注意力、记忆、社会判断和奖赏机制的多个区域,说明亲密关系能够深度塑造认知过程。

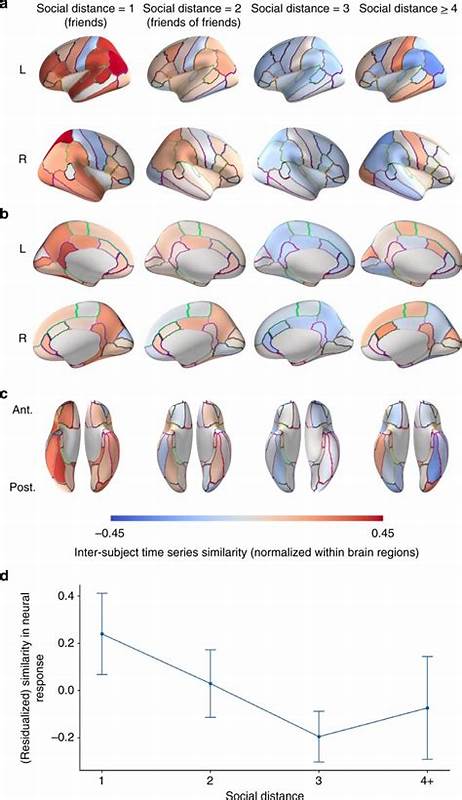

研究中,175名参与者被要求评估多种商品,这些评估结果显示好友之间对商品的喜好有显著的趋同性,相较于陌生人,他们对商品的评价更趋一致。更令人惊讶的是,随着时间推移,好友之间的这种评估相似性不断增强,说明友谊的深化会加剧彼此认知和行为的同步。进一步的神经成像数据显示,当好友共同观看广告时,其大脑在与物体识别、注意力聚焦相关的区域表现出同步振荡,涉及的脑区包括视觉皮层、前额叶皮层以及与奖励处理相关的纹状体等。这种神经同步不仅反映了好友在认知加工上的高度一致,也暗示他们共享类似的情绪和态度反应。令科学家们备感兴奋的是,研究还发现参与者的脑活动模式能够预测其自身的购买意愿,更重要的是能够预测其好友的购买意愿。这一突破性发现表明,好友间的大脑同步并非简单的巧合,而是内在的神经机制驱动的行为共鸣。

换句话说,亲密关系通过调整和协调大脑活动,促进了朋友间行为和决策的一致性。友谊带来的神经同步效应不仅对消费行为的理解具有重要意义,也为社会心理学和神经科学交叉研究开辟了新方向。以往研究多集中于个人的神经活动,而这种集体或关系层面的神经动态研究帮我们更全面认识人类社交网络的复杂性。深层次的神经同步促进了相似的认知框架,使好友能够共享信息、情感体验乃至价值判断,从而在行为上表现出高度一致,这对于协作、信任建立及群体决策有重要作用。此外,这一科学发现对商业营销领域有着潜在的变革性影响。理解亲密关系如何影响消费选择,有助于企业设计更有针对性的广告策略和产品推广方案。

通过抓住好友间相似性带来的购买模式,市场营销人员可以更精准地锁定目标群体,提升广告效能和客户满意度。社会心理学层面,这项研究强调了人际关系对个体行为塑造的力量,提示我们应更加重视亲密关系对脑功能和行为的日常影响。对教育者和心理咨询师而言,理解好友间的神经行为同步,有助于优化群体学习和心理支持机制,促进积极的社交发展。技术层面,研究运用的机器学习方法为脑活动数据分析带来突破,使得预测和解码复杂的神经行为模式成为可能。未来,结合更多样化人群和生活场景的实验,将推动我们进一步揭示社会关系对大脑的全方位影响。总之,友谊不仅是一种情感纽带,更是一种深刻影响大脑功能和行为倾向的社会力量。

贾瑾团队的工作为理解人与人之间通过神经机制实现的“心灵契合”提供了科学依据,打开了探索社会互动本质的新窗口。随着科研不断深入,人们将能更好地利用社交关系促进认知发展,提高生活质量,并推动健康和谐的社会环境建设。