在数字化与人才流动高度频繁的当下,招聘流程的优化本应理所当然地促进企业和求职者的双向匹配。然而,进入2025年,我们仍然面临职位描述和简历质量低下的问题。这些问题不仅困扰着求职者,也为招聘经理和企业带来巨大挑战。职位描述往往无法准确反映招聘方的真实需求,简历则难以真实体现候选人的技能与潜力,而反馈机制仍处于薄弱状态,人才匹配效率低下。为什么在科技高度发展的今天,这些招聘环节依然未能实现质的飞跃?本文将从数据困境、企业文化、技术局限及人性因素等多个角度深度解析这一现象。首先,职位描述的质量问题由来已久。

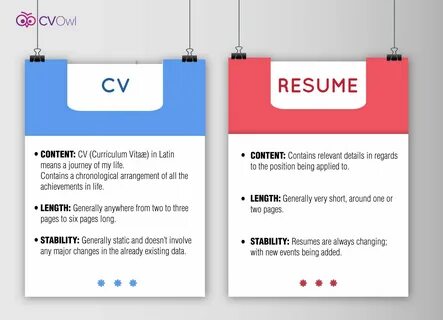

一份好的职位描述不应仅仅罗列岗位职责和硬性要求,更应该明确岗位的实际目标、团队合作环境以及未来发展空间。然而,现实中许多职位描述往往千篇一律,充斥着过时的术语和模糊的要求。其核心原因之一在于招聘流程本身就缺乏有效的数据支持。真正的岗位需求往往由直接管理该岗位的主管或团队成员决定,但招聘岗位的人员和HR往往处于信息传递链的中端或末端,无法获得完整和实时的岗位洞察。同时,业务环境快速变化导致职位要求频繁调整,职责边界模糊,进一步加剧职位描述编写的难度。与此同时,简历作为求职者展示自我实力的重要载体,却常常与事实存在落差。

许多候选人为迎合职位要求,夸大技能、经验或成就,造成招聘方很难通过简历准确评估真实能力。另一方面,不同求职者在简历表达的风格和重点上存在差异,导致招聘者在筛选简历时难以做到公平和客观。此外,简历通用化和模板化现象严重,缺乏个性化表达,使得招聘者难以在大量简历中快速辨别优质人才。技术手段的进步,诸如自动筛选简历的算法和招聘平台的智能匹配,虽然在一定程度上提高了效率,但并未真正解决根本问题。许多自动筛选系统依赖关键词匹配,容易遗漏潜力人才或产生误判。同时,招聘数据的碎片化和隐私保护限制了大数据分析的深度应用,企业难以基于真实的岗位表现和历史录用数据持续优化招聘策略。

除了数据和技术层面的挑战,人性和文化因素也对职位描述与简历的质量产生深远影响。第一,面试和招聘环节中缺乏同理心和尊重,双方交流多仅停留在表面,导致信息不对称和误解。招聘者往往难以针对候选人的真实不足给予建设性反馈,求职者也难以准确理解岗位需求和自身短板。第二,不少企业和招聘者对待招聘流程的态度不够认真,层级复杂导致沟通效率低下,时间浪费严重,给求职者留下糟糕印象。第三,社会文化背景影响了人才市场的开放性和透明度。例如,在某些行业和地区,推荐和关系依然扮演重要角色,使得职位描述和简历的客观性受到影响,阻碍了真正适合人才的公平流通。

面对这些深层次问题,解决方案也必须是多维度的。首先,企业应强化招聘流程中的数据治理,推动岗位需求由实际用人部门直接制定和调整,建立动态且透明的职位描述数据库。其次,应引入更加人性化和智能化的技术工具,结合人工审核与算法匹配,避免单纯依赖关键词筛选,提升人才匹配的精准度。此外,招聘平台和企业应推动简历标准化与个性化的平衡,鼓励求职者真实展现能力与成长潜力,同时为招聘者提供更灵活的筛选与评估手段。文化层面,要培养招聘各方的同理心,尊重彼此时间和投入,建立有效的反馈机制。这不仅有助于提升候选人的体验,也能促进企业招聘质量的持续改进。

最后,行业协作与政策引导也十分关键。招聘行业应加强信息共享和标准制定,政府和行业协会应推动透明、公正的招聘环境建设,以减少“隐藏信息”和“人际圈子”的负面效应。总结来看,2025年职位描述和简历仍未达到理想水平,并非因技术不足,而是复杂的人性、文化、数据及流程问题叠加所致。只有从根本上认识并解决这些维度上的挑战,招聘生态才能实现真正的变革。未来,随着人工智能、职业发展平台和企业文化不断进步,我们有理由相信职位描述和简历将变得更加真实、高效且富有人性化,为人才与岗位的精准匹配奠定坚实基础,推动整个就业市场的良性循环和发展。