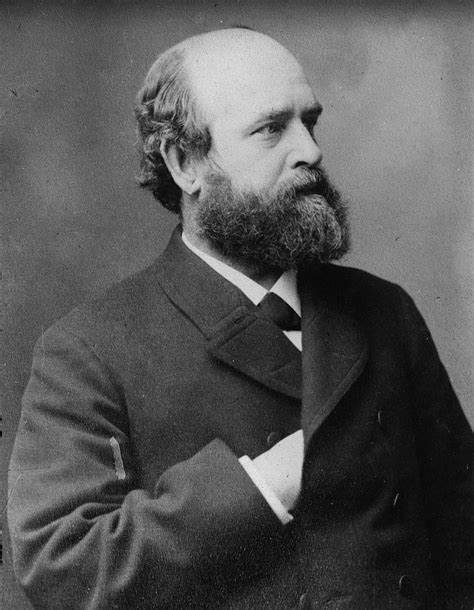

亨利·乔治是19世纪美国著名的政治经济学家,他的土地价值税理论在当时掀起了一场激烈的思想革命,至今仍不断激发人们对于土地所有权与社会公正的深刻思考。乔治主张对土地的“未改良价值”征税,也就是对土地本身的价值征收税款,而非对土地上的建筑或改良部分征税。他提出应将土地租金的全部或几乎全部收入归国家所有,用以替代其他形式的税负,实现政府财政的单一土地税制度。这一构想在19世纪末得到了广泛关注,并激发了一场蓬勃发展的地税运动。乔治的核心著作《进步与贫困》在当时广为流传,号称仅次于《圣经》是当时最为畅销的书籍之一,虽然这一说法的确切依据尚有争议,但这足以反映其影响力之深远。乔治认为,工业化进步与贫困问题同时存在,是社会制度未能正当地分配土地收益导致的。

他揭示了土地投机和垄断导致了土地价格虚高,从而剥夺了寻常百姓公平使用土地的权利,造成贫困和社会不公。乔治主义提出的地价税理念,是通过对土地价值征税来抑制土地囤积,从而促进土地合理利用,避免无效的地价炒作。他甚至主张将税率设定在隐含租金的100%,认为这将消除土地投机,释放土地资源,鼓励生产性使用。他的理论多次被社会和政治运动采纳,甚至影响了20世纪初英国著名的人民预算(People's Budget)中实施的土地税政策。值得注意的是,乔治的理念与一些社会主义思想相较,被当时的伯特兰·罗素等知识分子视为一种折衷方案,既批判私有财产的正当性,又避免极端的国有化和共产主义体制带来的高压统治。罗素在其自传中多次提及乔治的思想,认为土地国有化可以实现社会主义追求的社会福利目标,同时通过土地税制抑制垄断和不合理财富积累,体现了当时知识界对乔治主义的认可与探讨。

然而,随着20世纪的变迁,乔治主义在主流政治和经济学界逐渐式微。部分原因在于实际政策执行的复杂性以及对于完全征收土地租金是否等同于土地国有化的激烈争论。英国人民预算中的土地税并未完全体现乔治的主张,仅对土地价值增值部分征税,体现出政治妥协和现实考量。此外,随着马克思主义对左翼思想的日益主导,乔治主义的影响力被边缘化。罗素本人也在其晚期著作中表现出对乔治主义的疏远,开始批判单一土地税制度在当代工业社会的实际应用难题,尤其是它可能带来的国家强制力扩张和执行难度。他认为,尽管乔治在分析垄断和资本积累中的土地问题具有独到见解,但其方案难以解决复杂的现代社会经济结构。

乔治主义的衰落还受到20世纪经济学理论的发展影响。现代经济学强调土地供给的完全无弹性,理论上支持土地税可以消除经济租金的浪费,这与乔治主义的基本理念相符。诸如“亨利·乔治定理”(Henry George Theorem)的经济模型证明了公共投资收益将由地租的增加承担,从理论上为地税提供了经济学基础。但在实践层面,土地税的实施面临技术和政治挑战,如如何准确评估土地的未改良价值、平衡地区发展差异以及防止政治上的抗拒和利益集团的阻碍。土地税运动的衰败同时也受到社会结构和城市化进程的影响。乔治本人认为征收土地价值税将推动人口从城市返回乡村,减少城市贫困。

然而,现代经济学观点认为,城市集聚效应和知识溢出效应促进了现代经济发展,城市并非贫困的根源,而是经济活力的中心。这种观点与乔治的某些设想不符,导致其理论在新的社会经济环境下被重新审视。乔治主义对世界其他地区,特别是中国和爱尔兰,也产生了重要影响。中国的国父孙中山经济政策中即包含了部分乔治主义理念,促进了对土地制度改革的思考。爱尔兰的土地运动也深受乔治影响,推动了针对地主阶级的反抗和土地分配的改革。伯特兰·罗素的政治哲学中,乔治主义地税观念体现了他对私有财产合法性的怀疑以及对经济公平的追求。

在早期政治活跃期,罗素对乔治主义持高度认可态度,视其为社会主义以外的可行选项。他强调利用土地税调节财富集中和垄断行为,同时反对完全废除租金以避免形成新的贵族阶层。罗素在其著作和信件中多次讨论乔治主义,但随着时代变迁,他逐渐疏远单一税理论,转而关注更复杂的经济和社会问题。总结来看,亨利·乔治的土地价值税理念作为推动社会正义和经济合理性的尝试,曾一度在政治经济思想界占据显著地位,影响深远。它提出的土地财富公共化观念和抑制垄断的目标,至今在全球范围内依然被诸如新兴城市发展、土地改革及资源税体系等议题反复探讨。尽管地税运动作为一个独立的政治力量已经衰落,但乔治主义思想的核心理念依然对现代经济政策和社会公平理论产生持续影响。

探究乔治主义的兴衰,不仅帮助我们理解土地政策的历史演变,也启示我们在当代复杂的经济社会环境下,如何平衡土地所有权、公共利益与社会正义之间的关系,这一点在未来的可持续发展和城市规划中尤为关键。