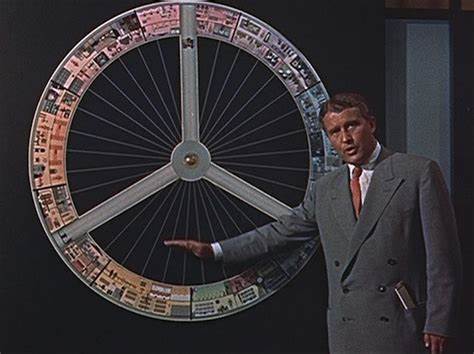

1962年,冯·布劳恩轮旋转空间站设计方案在NASA开发阶段达到了令人瞩目的成熟度,然而令人遗憾的是,随着阿波罗登月计划的优先推进,这一充满前瞻性的项目被迫中止。冯·布劳恩轮理念的核心在于通过空间站旋转产生人工重力,为宇航员提供类地环境,解决长期微重力暴露带来的肌肉萎缩、骨质流失和视力问题。然而,这项技术的暧昧命运反映了人类太空探索历程中科学远见与现实政治、预算的复杂互动。冯·布劳恩轮这一名称源自航天先驱冯·布劳恩,其早期在1949年科幻小说《火星计划》和1956年迪士尼专题中普及了旋转空间站概念,而这一创意本源可追溯到1929年波多茨尼克提出的轮形太空站模型。旋转空间站通过高速转动,借助离心力模拟重力,让宇航员生活于空间站的轮缘部分,从而减轻微重力带来的生理负担。尽管这一构想动人心弦,但实际建造大型旋转空间站面临诸多严峻挑战。

随着转速增加,宇航员可能经历晕动症和空间定位混乱;若转速降低,则必须设计更大的结构以实现足够的重力强度。冯·布劳恩提出的方案需要直径高达75米、转速介于3至5转每分钟的大型轮形结构。这种尺寸在火箭发射技术上遇到极大瓶颈。火箭结构通常狭长纤细,受限于地球发射的物理边界,难以一次性发射如此庞大的整体结构。以目前技术而言,即便是空间探索的先锋——SpaceX的星舰,其有效舱径也无法直接容纳如此庞大且轮廓笨重的空间站部件。国际空间站的发展历程为解决此局面提供了思路。

它采用模块化设计,由数十个小型模块通过对接组合而成,突破了单一发射体尺寸的束缚。但这一方法也暴露了模块间连接复杂、长期维护成本高昂及组装周期漫长的问题。尤其是国际空间站多年来7人的固定船员规模,远未达到冯·布劳恩所设想的能够容纳数十上百人的宏大结构。与此相比,时代更宏大的空间栖息构想如斯坦福环和奥尼尔圆柱体更显遥远,当前工业技术和经济条件尚不足以成就此类规模的空间建造。上述困境部分源于阿波罗计划的转向。上世纪60年代,NASA在确定优先实现载人登月目标后,大幅调整资源配置,旋转空间站的相关研究与开发被冷落。

NASA兰利研究中心等机构曾提出“整体化”单位式空间站设计,意在减少轨道上繁复的模块对接问题,该思路包括可充气橡胶轮胎式空间站等创新方案。这些设计既满足了人工重力空间的需求,又因结构一体化降低了修建难度。然而,由于阿波罗引发的预算重组和政治决策,这些项目没有获得持续的经费支持和政策优先。阿波罗计划结束后,美国空间政策转向了空间实验室和航天飞机的渐进式规模增长轨迹,强调模块化和零重力生物医学研究,牺牲了发展大型旋转空间站的机会。与此同时,苏联的“礼炮”号和“和平”号空间站,也采用了模块化设计,没有投入旋转空间站的研发。进入21世纪,随着新一代火箭技术和私营航天公司的崛起,对人工重力空间站的兴趣重新点燃。

尤其是星舰极大地扩展了重型运载能力,为构建更大体积的载人空间站创造机会。领先的商业航天企业,如Vast及其创始人Jed McCaleb,宣扬人工重力空间站对于长时间火星任务的重要意义。他们提出的设计通过类似双叶风扇的旋转长杆结构产生重力,试图平衡发射尺寸和乘员舒适度之间的矛盾。尽管这些计划仍存在许多技术局限,比如重力强度分布不均和整体空间利用率难达冯·布劳恩轮标准,但它们显现了当代技术和商业模式对60年代空间站理念的反思与践行。新的可充气模块技术为解决体积限制提供了创新路径。借鉴NASA过去TransHAB技术和现有Bigelow Expandable Module的经验,现代高强度纤维材料的进步大大缓解了安全性和耐久性的历史顾虑,为生产大型充气轮形空间舱提供了材料基础。

此外,空间制造业的发展也为空间站的设计需求带来了经济驱动力。微重力环境下的独特物理特征,例如改进晶体生长和材料纯度,为医药和半导体制造提供了诱人机遇。虽然这些行业对人工重力需求不迫切,但随着跨行星定居和载人深空任务的推进,人工重力空间站的重要性日益明显。在财政和技术考量上,逐步部署大空间单位模块,再实现旋转产生人工重力的策略,显然更符合目前的现实。未来空间站设计需要更加注重“地面面积”而非体积,因为旋转带来的向心重力使宇航员活动形成地面生活方式,这一点与早期零重力站的设计理念截然不同。美国政府的火星载人计划为此提供了明确的政策支持,商业航天企业与NASA合作致力于实现这一宏伟目标。

然而,制度规约如《国际武器贸易条例》(ITAR)仍对国际合作和技术交流构成障碍,限制了多方共同攻坚人工重力技术的速度。推进新型组织形式和项目资助机制,如“聚焦研究组织”,或许能打开发展人工重力空间站的突破口。回顾历史,阿波罗计划无疑推动了人类载人航天技术的飞跃,但同时也因专注于登月而搁浅了许多极具潜力的轨道空间研发计划。相比之下,现代科技环境中,人工智能、机器人自动化和新兴材料科学为复活冯·布劳恩轮梦想创造了条件。星舰的出现标志着重返轨道大规模空间站建设的历史契机,只有搭配同样雄心勃勃的空间站设计,我们才能真正弥补过去的遗憾,实现人类成为多星球文明的夙愿。太空不仅仅是技术的较量,更是资源配置和政治决心的体现。

未来人民日报显示,当下资金投入、政策支持和国际协作程度将直接决定冯·布劳恩轮及类似旋转空间站的实现时间表。科学家和企业家对这一领域的探索越发热烈,预示着人类航天发展即将迎来新一轮重大突破。让我们怀揣对过去的尊重与未来的憧憬,重新回到那个浩瀚宇宙,打造属于人类的旋转之轮吧。