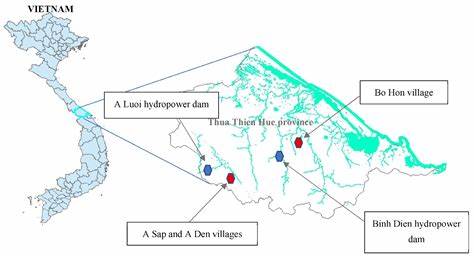

越南西北部的少数民族社区,特别是边拉乡的居民,正在面对由小型水电项目带来的严峻挑战。近年来,随着对可再生能源需求的不断增长,这一地区陆续建设了多个装机容量低于30兆瓦的小型水电站,这些本应带来经济繁荣的项目却在很大程度上损害了当地的农业生产、渔业和传统文化,掀起了一场深刻的社会变迁风暴。 边拉乡的居民主要由泰族、苗族、瑶族以及京族等多个少数民族组成,这些群体世代生活在此,依赖丰饶的土地和水资源维持传统生计。自2006年以来,陆续建立的四座小型水电站,以及上游邻近乡镇的另外三座类似项目,改变了两条主要河流——素滇和素麦的水文环境。水质恶化、灌溉水源不足与鱼类资源锐减成为普遍现象,直接威胁着居民的农业产出和生活水准。 2019年6月,素盘一号小型水电站的水闸突然启放,导致边拉乡一场严重山洪,袭击了多户农户的农田和庄稼。

这场突如其来的灾害不仅让六十户家庭的农作物付诸流水,也打碎了他们赖以生存的土地基础。农民们的水稻、玉米和大豆产量显著下降,据统计,部分家庭的水稻产量从收割季节的两百袋锐减至七十袋左右,生态破坏的经济附加价值不可忽视。 除了农业遭到重创,渔业资源的锐减同样影响深远。曾几何时,居民们每晚捕获数十公斤的鱼类,不仅满足自家餐桌,还能创造额外的收入来源。然而,随着水电站的建成及流域水质恶化,鱼群数量骤减,昔日捕鱼的繁荣景象如同过眼云烟,取而代之的是失业率攀升和贫困加剧。 同时,水电站项目导致的土地抢占使得大部分村民失去了赖以生存的耕地。

这些项目虽然带来了地区能源供应的提升和财政收入增长,预计到2030年小型及中型水电装机容量将达1800兆瓦,但对于当地社区而言,受益者寥寥,绝大多数居民却面临失业和生计困难。根据一项由非政府组织于2020年开展的调查显示,九成以上受访家庭因水电开发丧失了经济收入,其中包括耕种损失、旅游业衰退、传统手工艺品销售萎缩以及渔业和林业收入锐减。 在此背景下,部分上游社区尝试通过发展如鳟鱼、鲟鱼等水产养殖寻求生计转型。尽管约有一百户家庭投身养鱼业,但初期投资巨大、技术和市场限制使得成功者不足三分之一。不少养殖户不得不借贷维持经营,经济压力仍然沉重。 除经济损失外,不公平的补偿机制也加剧了居民的不满。

有些家庭每平方米土地仅获得约0.4美元的赔偿,远远无法补偿他们失去的耕地价值和未来收入。更令人担忧的是,由于项目规划和执行过程中缺乏当地社区的参与和充分协商,居民们的意见和生计诉求未能得到有效反映,激化了社会矛盾。 性别维度上的影响也尤为突出。传统上,边拉乡的妇女长期以采集靛蓝(Indigofera tinctoria)叶子进行染色及利用亚麻(Linum usitatissimum)纤维制作纺织品,在家庭和社区文化传承中扮演重要角色。这些传统活动不仅提供额外收入,也强化了文化认同和社会纽带。然而,随着耕地下降和环境恶化,女性不得不离开家乡寻找外出打工的机会,诸如在邻近的沙坝城镇餐厅做服务员,她们面临体力透支和亲子分离的困境,传统文化传承面临严峻挑战。

此外,部分水电项目选址靠近国家公园和森林保护区,土地流失迫使一些被迫迁移的家庭进入敏感生态区域,这不仅带来生态压力,也加大了与自然资源管理之间的冲突。当地自然资源的守护者反映,项目公司普遍缺少责任担当,未能建立有效的社区共治机制,甚至在关键时刻未能提前预警水闸放水的风险,导致灾害严重。 然而,在困境中也闪现着坚韧的希望。伴随经济和生态压力的增大,边拉乡的社区成员纷纷采取行动,振兴传统文化成为抵抗逆境的重要路径。妇女们积极参与传统纺织和靛蓝染色技艺的恢复,结合旅游业的发展,将文化遗产转化为经济资源与社会凝聚力。2023年,泰族妇女在传统烹饪和手工艺竞赛中展现风采,活动不仅丰富了生活,也促进了社区内部的互助和团结。

旅游业作为边拉乡的支柱产业之一,尽管受水电项目的冲击有所衰退,仍是社区复兴的关键。通过组织文化表演、特色美食展示以及民俗工艺推广,居民努力吸引游客,传递独特的民族文化,力求重建文化认同和经济活力。 总体而言,越南西北部小型水电站的扩张揭示了现代化与传统之间的复杂矛盾。经济发展的背后,少数民族社区所面临的生活方式转变、环境恶化及社会矛盾不可忽视。如何平衡能源开发与生态环境保护、文化遗产保护及社会公义,成为亟待解决的重要议题。 未来政策制定者应强化社区参与和权益保护机制,确保补偿公正透明,促进生态与社会双重可持续发展。

同时,支持传统文化的复兴和多样化生计模式,对提升社区韧性和促进区域和谐发展至关重要。越南西北的小型水电故事既是能源转型的缩影,也是一面折射出全球发展模式转变挑战的镜子。在继续迈向绿色未来的路上,唯有尊重和融入地方社区的声音,方能实现真正意义上的可持续发展。