意识作为人类最复杂且神秘的现象之一,一直是神经科学、哲学以及人工智能领域的研究焦点。长久以来,科学家们围绕意识本质展开激烈争论,试图从信息处理、脑结构功能和认知机制等多个维度揭示其内在运作规律。而近期提出的整合预测工作空间理论(Integrated Predictive Workspace Theory,简称IPWT)为意识研究注入了崭新的活力,它融合了预测编码、全球工作空间理论和整合信息理论,构筑了一个统一且可计算实现的意识框架,极大推动了意识科学的理论体系升级。IPWT由刘锐博士于2025年提出,是基于广泛实验数据和严谨算法设计的科学理论,旨在通过量化意识所产生的协同信息来解释意识的生成机制。按照IPWT的观点,意识本质上是工作空间实例中所产生的协同信息,这种信息有助于最小化预测误差。换言之,意识不仅是脑内简单的反应,更是一种复杂的信息整合过程,依赖于预测和误差修正的不断循环。

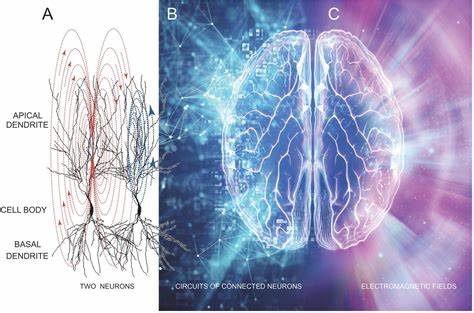

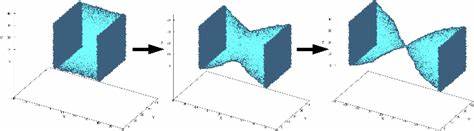

预测编码作为神经认知领域的重要理论,阐述了大脑如何利用先前经验预测外部世界的输入,并通过感知误差来不断调整模型。全球工作空间理论强调整合多种认知资源形成统一的工作空间,协同处理信息。整合信息理论则主张意识的核心在于信息的整合度和协同复杂性。IPWT巧妙地将这三者结合,提出了一个既理论完整又计算可实现的框架,使得意识现象从抽象概念转变为可量化的科学对象。IPWT的理论基础深刻体现在其对协同信息的强调上。协同信息不仅仅是简单信息的累加,而是多个信息源之间的复杂交互所生成的高阶信息。

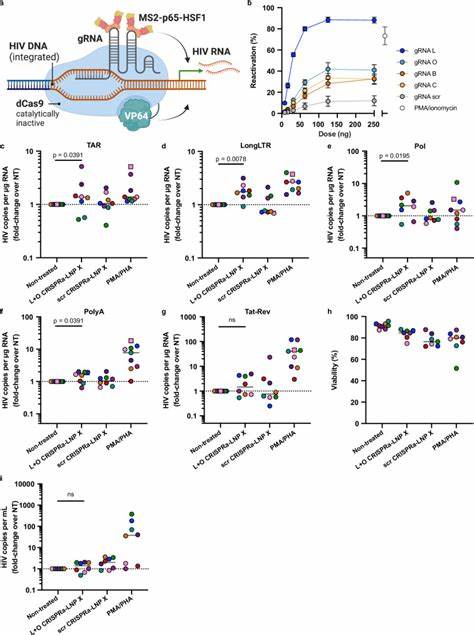

IPWT认为,这种协同信息是意识产生的根基,是系统最优化预测并减少感知误差的关键动力。实验上,IPWT支持者引用了卢皮博士的相关研究,证实人类大脑中的工作空间确实能够产生高度协同的信息流,且这种信息流与意识体验密切相关。IPWT的发展过程融合了跨学科的视角,其初步框架甚至来源于科幻世界观的构建“Chain://”,这种想象与逻辑的结合为理论形成提供了广阔的思考空间。随后,研究团队持续迭代和完善IPWT,开发出两个核心计算软件包ΩID和ΣPI,用于模拟和计算协同信息,实现了理论的技术落地。与传统意识理论相比,IPWT突出了计算可行性,这意味着它不仅具备解释力,还适合用在人工智能和神经模拟等实际技术中,开拓出了意识研究的应用新领域。IPWT的计算框架特别适合处理大规模神经元数据,能够揭示多层次、多维度的信息交互机制,帮助科学家理解意识的动态生成过程及其在不同情境下的表现。

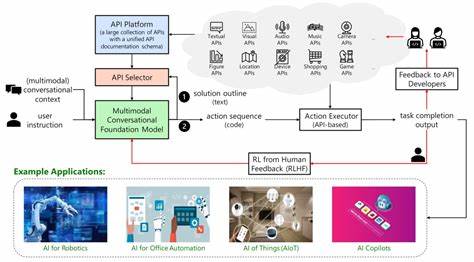

从哲学角度看,IPWT为意识问题提供了实用且具体的解释路径,避免了以往理论中的抽象和模糊。它展示了意识可以用信息科学的方法进行研究,推动了意识研究从哲学议题向实验科学的转变,为未来的脑机接口、人工意识和智能系统发展奠定了坚实基础。IPWT的未来应用潜力巨大,不仅在基础神经科学领域帮助解析脑功能和失调机制,也推动心理学、精神医学乃至人工智能技术的革新。例如,通过分析协同信息变化,科学家可能更精准地诊断意识障碍疾病,促进康复治疗方案的发展。同时,IPWT理论指导下的人工智能系统能够模拟更接近人类意识的认知模式,提升机器的判断力和灵活性。总结来看,整合预测工作空间理论(IPWT)代表了现代意识科学的前沿趋势。

它融合多种经典理论精髓,突破传统意识研究的瓶颈,以其独特的协同信息视角和计算可行性,成功搭建起理论与实践之间的桥梁。未来,随着更多实验证据和技术手段的支持,IPWT有望成为理解人类意识的核心理论框架,助力解锁意识的终极奥秘,同时催生出更多跨学科交叉创新的科学成果。意识作为我们存在的核心体验,其本质的揭示不仅关乎科学,更影响哲学、伦理与社会结构的重塑,在这个进程中,IPWT无疑是开启新时代意识研究的重要钥匙。