在理解当代美国复杂多变的社会政治局势时,经济学家兼公共政策专家斯特凡妮·斯坦切娃提出了一个关键视角:零和思维。作为一种认知模式,零和思维认为资源是固定不变的,因此一个群体的获得必然伴随着另一个群体的失落。这种思维模式在深入分析美国社会争端、经济竞争和文化冲突时显示出其深刻的解释力。零和心态不仅反映了人们对资源分配的焦虑,而且严重影响了政治极化、民族关系、移民议题及经济政策制定的方式。 美国是一个由多元文化融合而成的国家,历史上一直以移民为基石,经济发展依赖技术创新与市场开放。然而,近年来这种开放和包容的形象正在被零和思维所挑战。

在社交媒体和新闻报道中,关于资源和机会有限的论调频繁出现,人们普遍担心自身利益被“外来者”侵蚀。斯坦切娃指出,这种对资源有限性的自觉或潜意识认知,导致人们倾向于以“赢家与输家”的框架来解读经济竞争和社会变化。 在现实生活中,这种零和心态具体表现为对贸易、移民、教育资源及社会福利等议题的极端对立看法。比如,当谈及中美贸易摩擦时,部分美国人坚信中国的每一点经济收益必然来自于美国的损失。这种观点忽视了全球化带来的互利共赢以及经济整体扩张的可能性。相似的逻辑也体现在对移民的态度上。

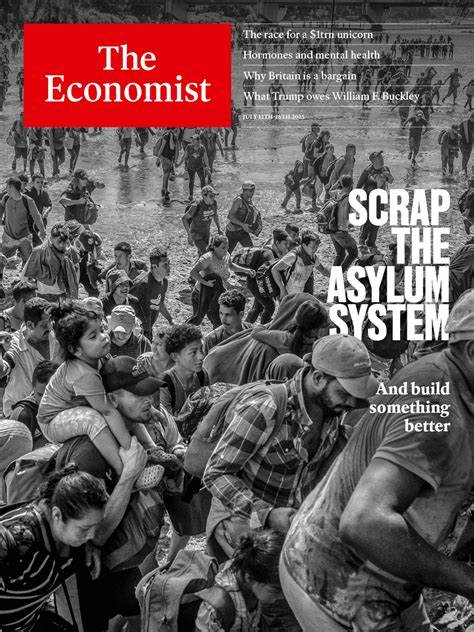

随着移民人口增长,部分本土居民担忧外来劳动力占据有限就业岗位,分走社会福利资源。这种零和视角加剧了社会的分裂,导致政策制定往往更加保守甚至排外。 社会群体之间的紧张关系也在零和思维的驱动下不断升温。种族、性别、阶层等议题成为零和竞争的战场。多元化项目和公平机会政策的推进,常常被部分人解读为对自身利益的剥夺。这种“得益者即侵占者”的心态阻碍了社会的包容与共同进步。

斯坦切娃特别强调,年轻人和城市居民在这一心态中占据重要地位,他们的信息渠道丰富,接触各种社会议题较多,但同时也更容易陷入这种激烈的零和竞争思考。 零和思维不仅是心理层面的现象,更深刻影响了美国的政治生态。在选举和社会运动中,集团利益的对抗被无限放大,使得妥协和合作变得极其困难。政党之间的对立往往基于“要么赢,要么输”的逻辑,这抑制了有效的政策讨论和建设性改革。社会的不信任感增强,极端主义和分裂主义思潮因此有了滋生的土壤。斯坦切娃强调,必须理解这种零和竞争的根源,才能找到社会和解与经济发展的出路。

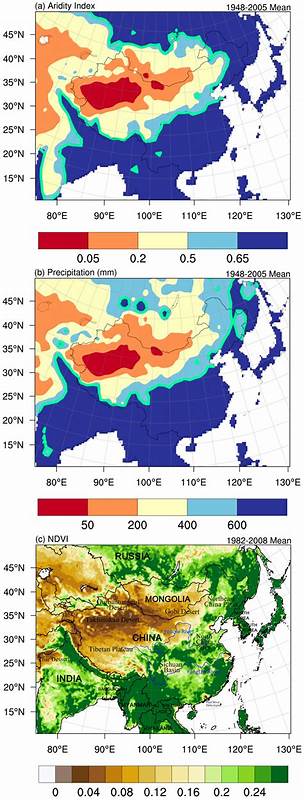

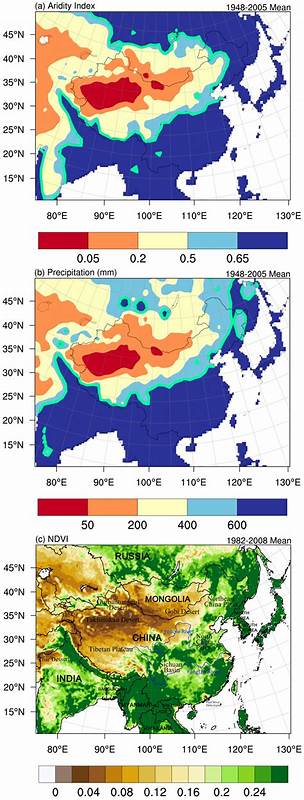

从经济角度观察,零和思维限制了创新和合作的潜力。经济活动本质上是动态的增长过程,并非简单的资源分配问题。技术进步和市场多样化带来的蛋糕能不断扩大,而不是固定不变的。却因零和心态的流行,很多政策和公众观念停留在保护主义和排他性上,阻碍了全球贸易、跨国合作及开放经济的发展。这种趋势对美国的全球领先地位构成挑战,也使得内部分歧加剧。 而解决零和思维带来的困境,则需要从教育和信息传播入手。

提高公众对经济学基本原理以及多元共生关系的理解,能够削弱对资源固定性的错误认知。斯坦切娃认为,培养积极的公共话语空间,以事实和证据为基础,推动跨群体的对话与理解,是转变零和思维的关键。政治领袖和媒体机构承担着引导社会心态向更具合作性的方向转变的重要责任。 此外,政策制定者应考虑设计更具包容性的经济和社会政策,减少对立根源。比如在移民政策上强调双赢,促进劳动力市场的灵活性;在教育资源分配上,注重公平与质量的统一,提高整个社会的整体水平。同时,推动社会保障和福利体系的现代化,使得不同群体对资源共享更加信任,从而减弱资源竞争的紧张情绪。

综上所述,斯坦切娃的零和思维视角为理解当代美国提供了一个独特且深刻的框架。认识到社会和经济冲突背后的认知模式,有助于找到缓解紧张、促进合作的方法。美国未来的发展不仅依赖于经济增长数字,更取决于社会整体心态的转变。探寻跳出零和陷阱的路径,是推动社会和谐与持续繁荣的必由之路。