近年来,全球气候变暖呈现出加速趋势,引发了科学界和政策制定者的广泛关注。世界多地的气温不断刷新历史纪录,极端天气事件频发,进一步凸显了气候危机的严峻性。在这复杂的气候系统变动背后,一个明显而值得深入研究的因素是东亚地区气溶胶排放的大幅减少。尤其是中国以及周边地区,近年来推行强有力的空气污染控制政策,导致硫酸盐气溶胶等冷却性颗粒物排放显著下降。科研人员通过多模型模拟和卫星观测发现,这一“气溶胶清理”行动不仅改善了区域空气质量,同时也在一定程度上“揭开”了温室气体所掩盖的潜在气候变暖效应,推动了全球变暖速率的加快。气溶胶在大气中的角色既复杂又多元。

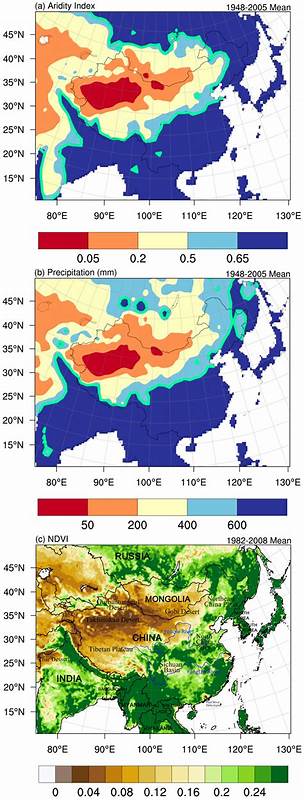

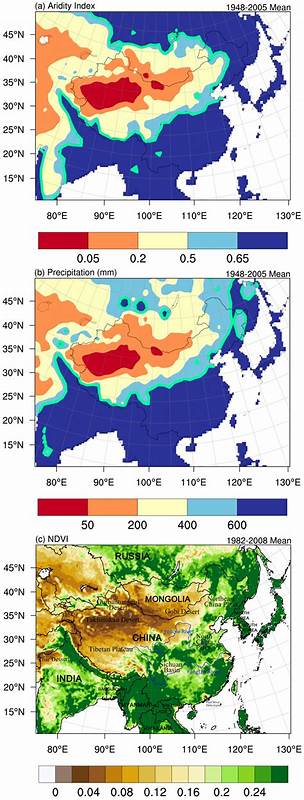

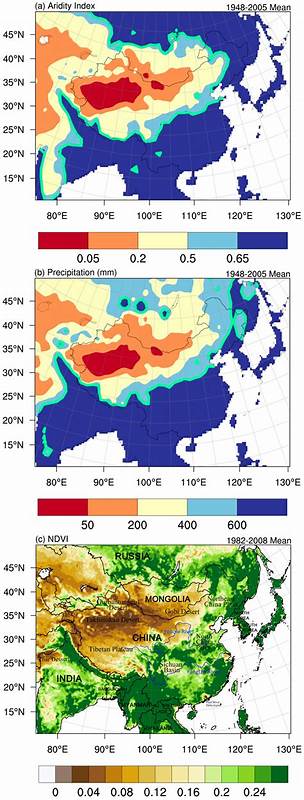

作为大气颗粒物中的重要组成,气溶胶通过直接散射和吸收太阳辐射,以及影响云的形成和性质,产生了显著的气候影响。长期以来,人类活动排放的硫氧化物气体在大气形成硫酸盐气溶胶,这部分气溶胶对太阳辐射有强烈的反射冷却作用,部分抵消了温室气体导致的升温效应。然而,随着近十年来中国等东亚国家加大力度改善空气质量,通过技术升级、燃料结构调整与法规监管,二氧化硫排放量急剧下降,气溶胶颗粒物的浓度显著减少。气溶胶浓度的下降意味着大气对阳光的反射和散射能力减弱,从而导致地表吸收的太阳辐射增多,带来正向辐射强迫,促进地表温度的升高。知名科研团队利用包括八种最新地球系统模型、共计80个多成员集合的区域气溶胶模型比对项目(RAMIP)模拟,系统分析了未来2015年至2050年间东亚二氧化硫排放减少的气候影响。模拟结果表明,在2035年至2049年间,东亚地区约75%的硫氧化物排放减少导致全球平均地表温度升高约0.07摄氏度。

虽然看似幅度不大,但这一温升在全球范围内具有重要意义,成为自2010年以来全球变暖速率加快的关键驱动力之一。这种效应的空间分布同样显著,东亚沿海地区、北太平洋以及北美西海岸均表现出明显的温度升高。冬季时,这种温升甚至深入北极地区,助长了极地放大现象。此外,减少的气溶胶还带来了全球范围内的小幅降水增加,水循环变得更加活跃,显示出气候系统的连锁反应。卫星遥感数据亦提供了强有力的佐证。美国国家航空航天局和其他机构的卫星观测显示,东亚气溶胶光学厚度自2010年以来明显下降,这与地面和模型中的硫氧化物减排趋势高度吻合。

与此同时,地球大气顶端(TOA)的辐射不平衡呈现增强迹象,表明更多的太阳能量被地球吸收,支持了模型模拟的正向辐射变化。进一步对比分析发现,卫星观测的辐射不平衡变化主要集中在东亚及西北太平洋附近,与气溶胶散射减少和云性质变化区域高度重合。该地区存在丰富的低云层,气溶胶减少后云的反射率降低,从而减少了地球的整体反射率(即行星反照率),导致地球系统的吸热增加。气溶胶和温室气体的相互作用也成为重要话题。气溶胶冷却效应明显掩盖了温室气体造成的潜在变暖。在气溶胶浓度下降后,被隐蔽的温室气体升温效应得以部分显现,从而加速全球温度的上升。

东亚地区的减排行动因此被认为是一把“双刃剑”:一方面,减少气溶胶显著改善了人类健康和生态环境,减少了雾霾和酸雨等污染问题;另一方面,这种减少又部分暴露了气候系统中隐藏的温室气体升温效应,加剧了全球变暖。科学研究还强调了气溶胶-云相互作用的复杂性。气溶胶粒子作为云凝结核的核心,影响云的数量、大小和寿命。减少气溶胶后,云的反射率和覆盖度可能降低,导致区域和全球辐射平衡变化。模型显示,气溶胶减少对云性质的调整对辐射变化贡献同样重要,特别是在太平洋北部的层云区。科研团队指出,不同模型之间存在一定的不确定性,主要源于气溶胶光学特性、云微物理过程以及气溶胶-云耦合机制的表征差异。

但总体结论一致,气溶胶清除在促进表面温度升高和辐射不平衡方面发挥了显著作用。东亚气溶胶排放的未来趋势及其气候影响亦备受关注。当前东亚大气二氧化硫排放正在趋于稳定,剩余能够减少的量有限,这意味着未来气溶胶对全球变暖速率的贡献可能减弱。此外,控制气溶胶排放也需要兼顾区域污染治理和全球气候目标的平衡。伴随着全球范围内对温室气体减排的努力,如何准确评估多种大气组分相互作用对气候系统的综合影响,成为气候科学的重要研究方向。与其他区域性气溶胶变化相关的气候影响也日益被关注。

例如国际航运业近期实施的新规导致全球航运排放显著减少,初步研究表明这也对气候系统产生了微妙影响,但其规模和机制尚需进一步探究。此外,大气甲烷浓度的变化也在影响全球辐射强迫,研究表明甲烷的正向辐射贡献近年来有所增加,但总体对最近十多年的气温加速升温影响有限。综上所述,东亚地区大幅减少气溶胶排放的空气治理行动,无疑对区域空气环境改善产生了积极成效,同时也通过减少气溶胶的冷却效应,部分暴露了温室气体的升温潜力,导致全球变暖速率的加快。科学界需持续深化对气溶胶-辐射-云相互作用及其非线性反馈的理解,推动模型模拟精度和卫星观测能力提升。未来综合考虑气溶胶与温室气体共同作用的复杂气候效应,将助力科学家和政策制定者制定更加全面和有效的气候行动策略,既保护人类健康与生态环境,也稳步应对全球气候变化挑战。