每一个学科都有其独特的认知哲学,赋予了它理解和诠释世界的方式。数学领域以拆解模糊概念并从零开始重构而著称,从空集的基数为零,到集合的递归构造,演绎出数字的定义和无限的多样性。而应用科学则更倾向于功能性的抽象,将复杂系统简化成黑箱或应用程序接口,从而避免探究太多底层原理,譬如电磁学中的麦克斯韦方程组,工程师和用户不必关注晶体管物理特性或软件实现细节,专注于应用本身。然而,模拟电子学的认知方式却别具一格,以一种自我指涉且层层递进的抽象哲学来解构现实世界的电路元件和现象。模拟电路中,“理想元件”概念是理解体系的出发点。理想电阻被定义为满足线性关系的元件,即电流与电压成正比,且与电阻值成反比。

这种理想化的模型并非真实物理器件,而是对其功能特征的抽象,忽略了材料、结构或环境的复杂性。类似地,理想电容被视为电压与充放电电流和时间相关的数学关系,其方程简单却功能强大。这种抽象不仅帮助工程师理解和设计电路,还使得不同物理实现(譬如压电晶体)能归纳至同一理想电容模型之下。然而,现实世界中的元件远比理想模型复杂得多。真实电容器无法无穷快地充放电,尤其是电解电容,其内部离子迁移速度有限,这一现象用物理学语言可加入更多项进行描述,但模拟电子学者更多采用将复杂元件拆解为理想元件组合的思路。以电容为例,首先引入串联理想电阻代表实际损耗,然后并联电阻反映自放电效应,再加入具有寄生电感特性的理想电感以刻画高频反应。

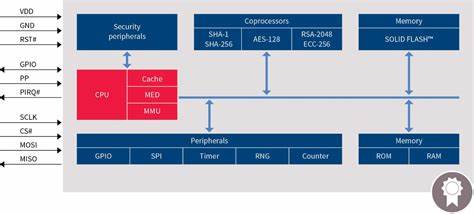

这样的分解层层递进,体现了模拟电子学通过增加抽象元件来优化理论模型的哲学。这种分层建模不仅是工具上的选择,更是对复杂物理过程的认知策略,将一个复杂系统拆分为几个理想而可控的部分,然后通过组合模拟实现对整体行为的把握。更复杂的电子元件,如晶体管,其模型本身就是自我指涉的复杂系统。单个晶体管的模型会包含多个虚拟晶体管、二极管、电压和电流源等元件,彼此间存在交互关系。这样的模型不仅出现在制造商的数据手册中,也是电路仿真软件的基础。值得一提的是,这种多层次、多元素组合的模型与摩尔定律诙谐地“相得益彰”——晶体管内包含晶体管的模型仿佛刻画了晶体管数量递增的奇妙反射。

此外,现代电路仿真软件中的模型代码语言往往古老且表达能力有限,使得这些复杂嵌套的模型结构显得尤为必要。通过这一切可以看出,模拟电子学的自指抽象体现了其独特的认知哲学:它既尊重理想化的数学模型,又从现实出发,不断增添抽象元件以逼近真实世界的复杂性。在这种哲学指导下,工程师得以在确保理论简洁与适用的前提下,构建出可控、可预测的电路系统。这不仅是一种技术需求,更是一种知识体系的自我构建模式。探索理想元件与现实模型之间渐进的抽象阶梯,有助于理解电子学不仅是物理的学问,更是认知、建模与表征世界的艺术。随着电子技术不断演进,模拟电路中这套自指的认知框架也将不断演变,继续指引设计者在复杂多变的物理世界里找到平衡与创新的路径。

。