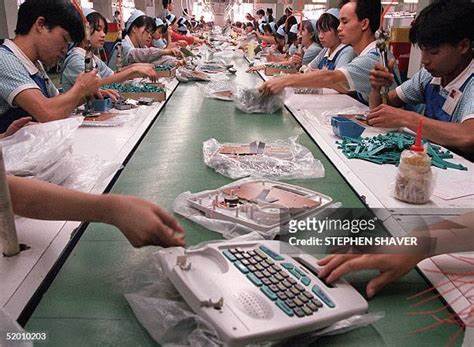

九十年代是中国社会和经济快速变革的时期,教育领域同样经历了翻天覆地的变化。随着计算机技术的引入和普及,中国的教育电脑逐渐走进校园,成为推动教育现代化的重要力量。回顾九十年代中国教育电脑的发展路径,可以更加清晰地看到信息技术如何促进教育发展及其带来的深远影响。 在九十年代初期,中国的教育电脑主要集中在计算机的引进和硬件配置阶段。当时,计算机设备价格高昂,大部分都是国外进口,功能相对单一,主要用途集中在程序设计和基本的文字处理。尽管如此,这些基础设备为学校的信息化探索奠定了基础。

教育主管部门开始意识到计算机对教学的潜力,逐步推动电脑进入高等院校、中学甚至部分小学。 政府层面对教育电脑的政策扶持不断加强。随着“863计划”等一系列国家科技项目的推进,教育信息化被列为国家战略重点。许多高校成为计算机教育的先行者,设立了计算机专业,培养信息技术人才。同时,各地教育部门也开始组织教师培训,提升教师的计算机应用能力,为教育电脑的普及创造良好环境。 九十年代中后期,随着计算机性能的提升和价格的逐渐降低,教育电脑的应用开始多样化。

不再局限于单纯的编程学习,教学软件、互动学习平台逐渐出现。学生们可以通过计算机进行数学、语文、外语等多学科的学习,辅助教材内容的理解。部分学校引进了多媒体教学软件,利用图像、声音等丰富的教学资源,极大提升了教学效果。 值得一提的是,九十年代的教育电脑还催生了一批本土教育软件开发企业。这些企业根据中国教育体系和教学需求,开发了大量适合中小学的电脑课程软件。这不仅降低了对进口软件的依赖,也促进了中国教育信息化产业的发展。

教育电脑的推广形成了一个良性循环,软件硬件的同步进步推动了教学创新。 然而,九十年代教育电脑的普及也面临诸多挑战。首先,硬件设备仍然相对稀缺,农村地区和经济欠发达地区难以普及电脑教育。其次,教师的信息化水平参差不齐,缺乏系统培训限制了教学软件的有效利用。另外,课程内容和教学方法尚未完全适应电脑教学的特点,导致部分学校使用电脑的效果不理想。 尽管如此,九十年代中国教育电脑的探索和实践为后续的教育信息化打下了坚实基础。

进入21世纪后,随着互联网技术的迅猛发展,教育电脑逐渐转向网络教学和数字化资源的整合,推动了智慧教育的兴起。九十年代的经验成为后续教育技术创新的重要借鉴。 综合来看,九十年代是中国教育电脑从萌芽走向发展成熟的关键阶段。计算机技术不仅为学生提供了新的学习工具,也促进了教育模式的转变和教师教学方式的革新。通过政策支持、硬件改进、软件开发和师资培训,教育电脑逐步融入中国教育体系,推动了教育公平和质量提升。 总结过去,我们可以清晰地看到九十年代教育电脑在中国教育现代化进程中的不可替代作用。

它不仅改变了教学手段,更引导了教育理念的更新,为未来教育的信息化发展奠定了坚实根基。随着技术的不断进步,教育电脑的使命依然在继续,在新时代的背景下,将会以更多样化、更智能化的形式服务于中国的教育事业。