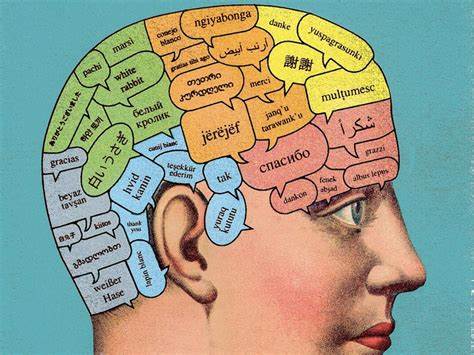

在人类的认知奇迹中,掌握多种语言的超多语者(hyperpolyglots)无疑是令人惊叹的存在。他们的能力超越了普通人的想象,能够流利运用十几种甚至数十种语言,这种现象长期以来都被视为神秘而不可思议的天赋。究竟是什么让他们能够如此高效迅速地学习和使用多种语言?这种能力给我们普通语言学习者带来了哪些启示?跨越语言障碍的背后,还隐藏着怎样的科学和文化故事?本文将带您深入了解这些多语奇才的世界,探索他们语言能力的秘密和多语现象背后复杂的大脑机制。人类语言的多样性令人目不暇接:全世界约有7000种语言,涵盖各种语系和方言。然而,绝大多数人一生中往往只掌握一到两种语言。在许多地区,多语现象甚至成为社会生活的常态,如非洲、东南亚和南美洲的一些交汇地带,居民往往因地域和文化交错自然习得多种语言。

但超多语者的特别之处,在于他们对语言的热爱与天赋达到了一种极致,不仅仅是日常的交流需要,更是一种对语言本身的迷恋和探求。许多研究者对超多语者的身份产生了浓厚兴趣,他们试图探寻这些人的学习方法、心理特征乃至大脑结构。以秘鲁裔语言学博士生路易斯·米格尔·罗哈斯-贝尔西亚为例,他精通二十二种活语言,十三种流利使用,同时掌握多种濒危甚至已灭绝的古代语言。罗哈斯-贝尔西亚的学习方法颇具启发意义:他倾向于沉浸式学习,通过与母语者的交流、“现场侦察”语言环境,学习日常交际中的真实用语,而非仅依赖课本和规则。他的经验提醒我们,语言学习不仅仅是掌握语法规则,更是对文化和社交的深度融入。事实上,超多语者往往将语言学习视为一种“游戏”与“爱情”,情感投入推动着他们不断钻研和尝试,激发他们投入大量时间和精力,克服学习障碍。

科学研究显示,超多语者的大脑具有更高的语言处理效率。麻省理工学院的认知神经科学家艾维莉娜·费多连科通过脑部fMRI成像研究发现,这些人处理语言时,大脑激活区域更小,意味着其大脑使用能源更为高效。同时,他们的听觉和记忆能力尤其突出,特别是在模仿发音和记忆单词方面展现出非凡的天赋。超多语者的成长背景同样多样,有些来自多语环境,有些则是从孩提时代就开始痴迷语言。研究还观察到,部分语言奇才可能是自闭症谱系、左撇子,或者带有某些免疫系统特征的群体,这暗示基因和生理机制可能在这些个体语言能力的形成中发挥作用。尽管遗传学研究尚处于初步阶段,但这为理解天赋与后天努力的互动提供了重要线索。

政治语言环境和社会阶层对于语言标准的定义也极其关键。所谓“流利说”往往伴随着对标准发音和语法的苛刻要求,这种语言“沙文主义”让许多语言学习者望而却步。事实上,语言的流动性和多样性意味着“标准”只是相对于权力话语而言,而真正的语言掌握包含了各种变化和错综复杂的语言现象。超多语者通常避开传统考量,更多强调语言的实际运用能力和社交功能。在数字时代,语言学习方式发生巨大变革。借助诸如Duolingo、Babbel和Rosetta Stone等在线工具,普通用户也能便捷地接触外语学习,激发潜在的多语能力。

虽然普通学习者难以达到超多语的高峰,但技术降低了语言入门门槛,让“眠睡”的语言潜能得以唤醒。此外,网络也催生了活跃的多语者社区,他们通过专属会议、线上交流和共享学习资源,互帮互助,共同进步。一年一度的国际“Polyglot Conference”聚集了数百名语言热爱者,营造出一个尊重和庆祝多语现象的文化氛围。尽管语言获得能力存在个体差异,超多语者的故事提醒我们,语言学习是人类精神和认知潜能的伟大体现。语言不仅是沟通工具,更是连接不同文化、身份和思维方式的桥梁。对他们而言,语言是探索世界与自我、解决孤独和隔阂的钥匙。

未来,随着神经科学、基因学以及语言学的进一步融合,我们或许能更深入理解语言学习的本质,甚至开发出助力普通人实现多语梦想的新技术和教学方法。总的来说,多语现象体现了人类社会的丰富多样性和大脑的塑造能力。超多语者的存在鼓舞我们突破语言障碍,理解语言背后的文化和情感深度,尊重并珍视多元文化的共存。无论是出于兴趣、职业,还是文化传承,语言学习都是一场需要耐心、激情与智慧的旅程。面对全球化和数字时代的挑战,拥抱多语能力或许成为连接彼此、拓展视野的重要力量。