在人类社会中,规则无处不在,贯穿生活的各个层面。从法律法规到社交礼仪,从工作规范到道德准则,规则不仅规范人们的行为,更维护着社会的稳定与秩序。然而,令人深思的是,人们为什么会遵守这些规则?规则的约束力来源何处?是出于对权威的服从?还是源自内心的道德义务?抑或是基于外部激励和社会压力?对“为何人们遵守规则”这一问题的探讨跨越了社会学、心理学、经济学等多学科领域,形成了丰富且复杂的研究成果。 在近期的一项涵盖超过一万四千名参与者的大型社会行为实验中,研究者首次提出并验证了一个综合性的理论框架,简称为CRISP。该框架指出,个体的规则遵守行为是四种核心动因的综合表现,分别是对规则的内在尊重、外部激励、社会期待以及亲社会偏好。该研究通过多个实验验证,这四种动因互相作用,共同驱动了规则的遵守行为,为我们理解人类社会秩序的维持提供了新的视角。

首先,CRISP理论强调“内在尊重”是规则遵守的基础。这种内在尊重指的是个体对规则自身的一种无条件敬重,即使在没有外部惩罚或奖励的情况下,也愿意遵守规则。研究发现,在排除外部激励和社会影响的情况下,依然有超过半数的参与者选择遵守一条对其自身利益而言是成本的规则。这样的结果表明,规则的权威性在某种程度上自发地激发了人们的责任感和义务感,其行为并非完全基于功利计算。 其次,社会期待也在规则遵守中扮演着关键角色。人们往往会根据他们对社会的认知,即他们预期他人会怎样行为以及社会普遍认为应当如何行为,来调整自己的行为。

实验中,参与者被告知他人对规则的遵守态度或展示了他人的行为样本后,其规则遵守的倾向发生了明显变化。换言之,个体往往有意无意地“跟随潮流”,在群体的暗示和压力下维持规则的执行,这种现象揭示了社会规范对个人行为的影响力和塑造力。 第三,外部激励机制在促进规则遵守方面依然不可忽视。包括经济处罚、奖励以及声誉风险等因素能够明显提升个体的规则遵守比例。尤其是高概率的惩罚制度大幅提升了规则的服从率。尽管如此,研究显示即使在缺乏强制性激励的情境中,内在尊重和社会期待已经能够解释大部分的规则遵守行为。

这提示外部激励更多的是在强化而非创造规则遵守的动机。 最后,亲社会偏好,即个体为他人利益考虑的动机,在规则遵守中也发挥着一定作用。在那些规则遵守或违反会对他人产生切实影响的情境中,个体更倾向于遵守规则。这说明人们不仅仅权衡自我得失,也考虑到自己行为对他人的潜在影响,从而促成社会合作与和谐。 实验设计上,研究者巧妙地设置了几个不同的任务情境,包括一个交通信号灯任务和一个去除所有现实情境线索的抽象规则任务,来分别衡量内在尊重、社会期待、外部激励和亲社会偏好的影响。通过对比这些设置,研究揭示了即使在匿名且完全非社交的环境下,人们仍然以显著概率遵守那些旁人不可见且违反规则无需承担后果的规则,这进一步印证了内在尊重的力量。

此外,观察他人行为对个体规则遵守的影响也被细致考察。当实验参与者看到身边其他人在违反规则时,自己的规则遵守率显著下降,体现了“坏苹果效应”——少数违规者会削弱整体的规则遵守氛围。相反,当看到多数他人守规时,个体的遵守动力增强,规则成为社会互动中的一种稳定规范。 对规则遵守的个体差异亦有深入分析。研究发现,年龄、性别及五大人格特质与规则遵守关联不大,但具有较强耐心和羞耻感的个体更倾向于遵守规则。耐心表明个体能够抵御短期诱惑,而羞耻感则体现了社会情绪对行为的约束力,这说明心理特质也参与了规则遵守的机制中。

CRISP框架不仅帮助我们理解了为何绝大多数人会遵守规则,也为解释社会秩序的持续提供了理论支持。内在尊重为规章制度提供了精神基础,社会期待则作为行为的监督机制,而外部激励与亲社会偏好则在规则制定及执行中提供实际支持。三者相辅相成,使得规则不仅是一种强制的力量,还是一种自我维系和社会共享的信条。 这对现实社会的治理与政策设计具有重要启示。首先,强化个体的内在尊重和社会规范意识,譬如通过教育、文化传播和公共讨论,能够在没有过度依赖外部惩罚和奖励的情况下,提升规则遵守水平。其次,营造透明且积极的社会期待氛围非常关键,利用榜样效应和同行影响,促进社区内规范的正向传播。

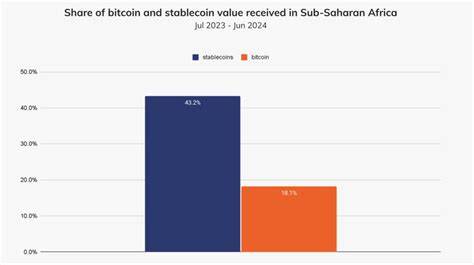

此外,合理设计激励与处罚机制,使其既具威慑力又避免过度惩罚,能够在维护典范的同时防止规则的轻率破坏。最后,关注群体间的亲社会偏好,通过公益激励和社会责任感培养,增强公众对规则保护他人利益功能的认同感。 不可避免的是,规则的形式和内容复杂多样,其在不同文化、社会结构和经济背景下的体现也各具特色。未来的研究需要拓展CRISP框架的适用范围,探讨规则的形成、内化及衰退过程,尤其是对不良规则和有害规范的识别及治理。此外,随着社会互动的数字化演变和虚拟行为空间的拓展,规则遵守的机制亦面临新挑战,探寻规则如何在新环境中生效亦是学界关注重点。 综上所述,人们遵守规则的行为是多元动因交织的复杂社会心理现象。

内在尊重、社会期待、外部激励和亲社会动机共同塑造了这一行为模式。对这些因素的科学理解不仅有利于学术领域深耕,也对公共政策、法律制度设计以及社会治理实践具有现实意义。通过加强规则的内在认同与社会支持,有望推动构建更加有序、公正和合作的社会环境。