在人类迈入数字化深度融合的新时代,个人计算方式正经历深刻变革。过去几十年里,智能手机、笔记本电脑和平板电脑等设备推动了信息技术的普及,使计算力量进入千家万户。然而,如今这些传统设备面临的局限性和影响愈发显现。个人环境计算(Personal Ambient Computing,简称PAC)应运而生,旨在开创一种超越单一设备的新型计算生态,为用户塑造更灵活、更隐私友好的数字生活体验。个人环境计算的核心理念不仅关乎技术,更反映了对用户主权和文化价值的尊重。个人环境计算并非试图摧毁现有的智能手机或个人电脑生态,而是通过模块化、分布式的设备网络,将计算放置在日常生活的多个场景之中,从而实现计算的无处不在却又顺应用户需求的目标。

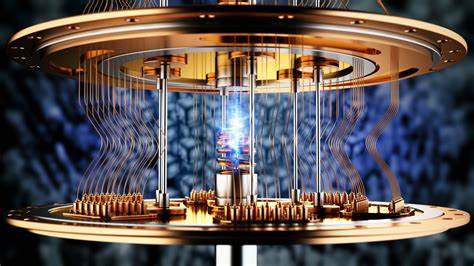

其概念可以追溯到科幻作品中的预言,尤其是《星际迷航》中联邦人员所佩戴的通讯器和标志性勋章,这些小巧设备不仅代表了身份,更可能构成彼此联结的个人网络。个人环境计算的设计通常围绕一个小巧的模块——类似于银元大小的圆盘,这个模块集成了处理单元、存储空间、传感器和语音接口。通过磁吸接口,这一模块能够组合到多种外壳中,无论是手表、项链、夹子还是桌面设备,均可根据使用场景自由扩展功能。这样的设计带来了极大的灵活性,让用户避免了单一功能设备的束缚,也更容易适配不同应用需求。功耗的合理分配是个人环境计算得以落地的重要基础。模块本身设计为低功耗设备,满足日常计算和连接需求,而通过不同的外壳扩展,可以获得更高性能的显示、处理能力及续航保障。

简洁的外壳如珠宝饰品不仅美观,也能微弱延长设备续航;为手机或桌面等装配的外壳则负责提供高清显示和更复杂的传感器,且无需重复搭载计算核心。个人环境计算还反映出未来计算生态的开放性,强调软硬件的开放标准。开放源代码的硬件外壳设计鼓励社区参与,降低维修难度,提升设备的可持续性。从而不仅增强用户的自主权,更为生态系统注入了创新活力。与之形成鲜明对比的是,当今大型科技公司推动的“无处不在计算”,往往伴随着大规模的数据收集与监控。这种环境计算的未来可能让用户陷入隐私的深渊,数据被集中在少数巨头手中,文化自由受到约束。

个人环境计算的未来愿景是颠覆这种趋势,将数据和计算权力真正还给用户。每个个人模块都应当支持用户主动选择何时激活传感器、哪些数据用于本地存储或局域内共享,从而尊重个人隐私和安全。事实上,虽然技术上的细节和实现仍存在许多挑战,比如算力的微型化、网络带宽的提升和合理的电池管理,但这一理念指导下的产品研发充满意义。个人环境计算在走出实验室,进入大众生活的过程中,既需要技术积累,也需要合适的市场推动和用户认知的改变。PAC与传统计算设备形成互补关系,而非替代竞争。智能手机和电脑依旧承担复杂任务和高交互需求,但个人环境计算为日常碎片时间的信息补充、状态监测和环境感知提供了极佳的平台。

这种“多形态”的计算体验使用户能够根据不同时间和场景灵活选择最适合的交互模式,从而降低对单一设备的依赖和因屏幕引发的注意力分散。个人环境计算将不再把所有输入输出都集中在一个屏幕或接口上,而是将计算扩展为一个环境感知而又配合个体使用习惯的网络。这一思路与物联网(IoT)和智能家居概念相呼应,但关键差异在于个人环境计算强调“个人网”而非“公共网”,更倾向于保护个人隐私及数据自治。此外,个人环境计算还有助于推动科技产品的多样化发展。市场不再被少数大型厂商统一标准所主导,而是为各类小众、特定需求的设备留足空间。例如,专为运动健身、健康监测、工作助理等设计的模块与外壳能够精准切入相应场景,让用户自主组合其设备生态。

相比于“一机多能”的综合性设备,模块化的系统使用户无需为不常用功能买单,既节省成本也保护环境。展望未来,个人环境计算可能还会深刻影响人机交互的设计思路。语音、手势、眼动、环境光线感知等多样感官输入的融合,将促进更自然、更直觉的信息交流方式。设备自身的感知与反馈能力提升,能够更准确地理解用户的需求和状态,主动进行环境适配,减少人为操作负担。这种智能但非侵入性的技术,更符合人类日常生活的节奏和心理体验。综上所述,个人环境计算代表了计算技术的一次重要转型,它不追求将所有功能装入单一设备,而是倡导通过分布、模块化和开放体系塑造一个充满活力且尊重隐私的个人计算生态。

这种生态以用户为中心,强调自由选择和数据主权,避免被巨头企业垄断和监督。未来的计算不应再是用户妥协于技术,而应是技术适应用户生活,从而实现人与计算技术的和谐共生。随着技术进步和多方力量的聚集,个人环境计算有望成为下一个引领数字时代的关键范式,打造真正属于用户的智能生态,推动数字生活进入更自由、更便捷、更人性化的新时代。