人工智能作为当今科技领域最具前景和潜力的方向之一,其迅猛发展不仅推动了技术进步,也影响着社会的方方面面。随着AI研究的日益深入,如何确保科学研究的质量和价值,成为众多学者与科研人员关注的焦点。做出真正有意义的科学发现,既要求研究具备创新性,也需要能够长远地影响学术界和工业界。那么,究竟什么是“好的科学研究”,尤其是在人工智能领域,研究者应如何发掘新知并规避常见陷阱,从而推动领域的持续发展与创新?本文将深入探讨这一问题,分享深入分析与实用建议,助力科研人员借助科学理念与方法,开启高质量的AI研究之旅。好的科学研究首先必须具备两个核心特征:新颖性和影响力。所谓新颖,指研究所探讨的问题或提出的解决方案是前所未有的,未被他人充分探索过;影响力则强调该研究成果不仅仅停留在发表阶段,而是能指导未来数年乃至数十年的研究方向,引发学术界、产业界的持续关注与发展。

要实现新颖且有深远影响的科学贡献,深刻的好奇心是不可或缺的驱动力。研究者需围绕自己真正感兴趣且尚未被充分解答的重要问题展开探索。正如伟大的科学发现往往是无意间偶然间取得的,真正的创新往往源自对未知领域的深入洞察和大胆提问,而非简单的重复与改良。因此,在人工智能研究中,进行全面且深入的阅读显得尤为关键。科研人员应广泛阅读领域内相关论文,直到新知识收获明显递减为止。只有这样,才能避免重复他人已解答的问题,确保自己的研究具有真正的前沿价值。

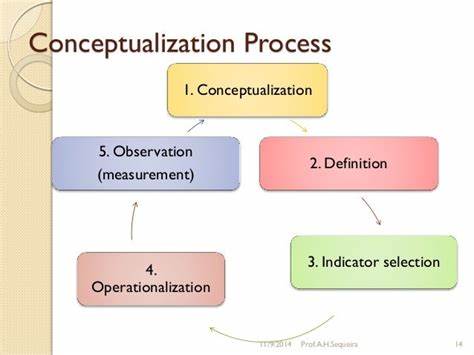

此外,理解前人工作成败的原因,及其留下的研究空白,是提出具有针对性且高影响力问题的基础。此过程不仅需要大量时间与精力,更需要主动的思考与整理。积极做读书笔记、总结关键信息、归纳不足之处并思考改进方案,有助于建立完整的知识体系。一个良好的研究日志与持续更新思路的习惯,将极大提升科研效率。很多初入AI科研的学者容易陷入只追求发表论文数量的误区,他们倾向于把论文产出当作最终目标,忽视了科学研究真正的本质是知识发现。值得注意的是,虽说论文写作促进了科研成果的传播和论证,但大量发表却未必代表真的推动了学科进步。

反复发表一些边缘增量的内容,无法对整体领域产生实质性变革。科研应当聚焦于发现实质性的突破和能够激发后续大量追随研究的问题。人工智能领域活跃的工程背景人才中,也存在将“搭建可用系统”误认为“科学研究”的倾向。工程师重点是打造功能完善的应用与产品,强调系统的可用性和稳定性。而科学家则致力于提出精准的科学假设,针对具体现象进行严密实验验证。实现工程功能和完成科学实验的出发点截然不同。

即便是技术迭代更新的成果,也应当尝试抽离关键部分进行本质的科学探究,提出清晰可证伪的假设,通过严格的实验设计和消融研究获得证据,确保发现具备广泛适用性和科学意义,否则就难以称为高水平的科学工作。在科研过程中,收集足量且多样化的证据尤为重要。科学发现若只在有限场景有效,往往难以推广和引用。历史上诸多享誉世界的科学理论,诸如达尔文的进化论、爱因斯坦的相对论,并非凭一两次观察得出,而是基于大量跨领域、跨场景的证据积累,确保其普适性与可靠性。研究者应依据自己研究所提出主张覆盖的广度,决定所需证据的深度和丰富度。只有当假说经过充分跨越多种情况的验证,才能真正被科学界认同。

近年来,AI研究因技术与工具的便捷,也面临着实验结果不可靠、数据偶然性强的挑战。研究者在获得令人振奋的成果时,应保持审慎态度,主动作多轮验证,邀请同行质疑,并排除可能存在的代码bug、过拟合、随机种子偏差等问题。通过公开复现与同行评议,提高自身结论的透明度和可信度,建立起坚实的科学基础。简而言之,从挑选主题开始,积极阅读文献,深入思考已有知识的盲点,提出明确且可检验的假设,再设计合理实验进行验证,积累大量可靠证据,最后将发现转化为科学论文,才是开展优质科研的完整且有效路径。人工智能领域的科研环境充满竞争与挑战,但坚持科学精神与严谨方法,无疑是抵达创新高峰的可靠指南。在知识爆炸与技术快速迭代的时代背景下,科研人员更应重视系统性学习和思考,努力超越狭隘的技术堆砌,掌握发掘科学本质的能力。

只有如此,方能推动AI从工程技巧迈向真正的科学高度,让人工智能成为人类文明发展的有力助推器。