自互联网诞生以来,它已发展成为全球信息交流和数字服务的核心平台。然而,随着互联网规模的不断扩大,其架构逐渐表现出一种被业界形象地称作“骨化”的现象。所谓骨化,指的是网络体系由于规模庞大、技术选型固化及运营维护压力的双重作用,使其难以支持新技术的灵活引入和升级,呈现出强烈的抗变性和僵化特点。本文将从网络结构设计、协议演进、运营实践及经济因素等多维度解析互联网骨化的成因及影响,深入剖析这一技术生态的现状与未来可能的发展路径。 互联网诞生之初,网络设计目标相对单一,有效满足语音通信需求的传统电话网络成为其重要基础。电话网络基于同步时隙切换技术,以64kbps的固定带宽为单位,强调语音的连续性和及时性,确保用户语音通信体验的稳定。

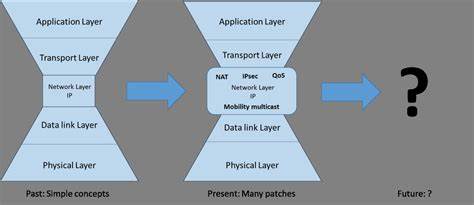

然而,随着计算设备的普及与通信需求的多样化,电话网络自身无法高效支持海量计算机间的数据传输与复杂应用功能,这促使研究者重新思考“网络”的设计理念。 因此,新兴的互联网络采取了一种更为简化且灵活的架构,即放弃同步时隙与复杂资源预留,转向无状态的分组交换。这种“愚公移山式”的设计理念即所谓的“傻网络,聪明终端”模型。网络核心仅负责尽力传递数据包,复杂的服务逻辑与智能处理集中体现在网络边缘的终端设备中。理论上,这种结构将带来更低的建设与维护成本,并且拥有更强的适配多样化数字服务的潜力。 然而,事与愿违,骨化现象在互联网发展过程中逐渐显现。

网络协议栈的重要组成部分,例如互联网协议(IP)、传输控制协议(TCP)、边界网关协议(BGP)和域名系统(DNS)均表现出不同程度的固化倾向。以互联网协议为例,在20世纪70年代设计时采用了固定32位的地址字段,初期尚能满足连网计算机数量有限的需求。随着互联网用户数量指数级增长,IPv4地址资源逐渐枯竭,开发者提出了128位的IPv6协议以扩展地址容量,理论上能够支持更广泛的设备接入。 然而,IPv6的推广却异常缓慢。技术层面上,IPv6不支持与IPv4的向下兼容,要求设备和网络同时支持双协议栈,而运营商和设备厂商不得不投入大量成本进行更新和测试。此外,市场竞争促使供应商优先完善现有IPv4生态,压力使得IPv6需求侧推动不足。

用户端和服务端间存在双栈过渡的“鸡与蛋”困境,许多IPv4网络缺乏升级意愿,IPv6的网络效果又依赖足够广泛的部署,从而形成了互联网地址协议领域的骨化困境。 此外,IP层面关于数据包大小的限制也体现了骨化跡象。IPv4支持数据包分片功能,虽然保障了网络层面对可变MTU的适应性,却带来安全隐患和效率损失。IPv6更进一步,强制禁止路由器分片,要求发送端自行探测和调整数据包尺寸,这一变化虽然提升了安全性,但也受限于底层广泛采用的1500字节以太网最大传输单元规格多年未变。该数字标准已深深烙印于全球网络设备和配置中,即使现今网络环境远非当年CSMA/CD以太网环境,变革意愿依然稀薄。 传输层方面,TCP协议自1980年代诞生以来因其灵活的滑动窗口和可靠性保证成为互联网中最重要的传输协议。

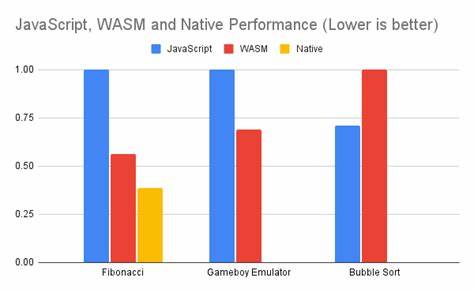

它能够在各种网络条件下提供稳定的连接,但随着互联网内容和服务模式的变化,TCP逐渐暴露了多流复用效率低和建立连接开销大的弱点。现代Web资源往往由大量图像、脚本等小型组件组合而成,传统的HTTP每个组件都要求独立的TCP连接,加重了网络拥堵和延迟。尝试构建替代方案如QUIC的协议引入,虽然在应用层绕过了TCP,实现了更强的多路复用及更低的连接延时,但由于网络地址转换(NAT)设备的广泛部署和对传统协议格式的依赖,任何新的传输协议都难以避免遭到网络设备的过滤和阻断,这体现了传输层的骨化限制。 路由协议层面,边界网关协议BGP经历了近四十年的演进,成为全球互联网跨自治系统路由的核心。其设计理念虽古老,基于1960年代已提出的距离向量算法,但BGP成功实现了可扩展性。然而,BGP本身缺乏有效的安全机制,导致路由劫持、路径泄露等问题频发。

尽管多种研究和部署尝试(如RPKI、BGPsec)旨在解决这些安全隐患,由于部署成本、互操作性问题与业务关系复杂,广泛采用进展缓慢。运营商之间缺乏强烈的共识和经济动力,BGP的协议创新因此陷入瓶颈,成为路由领域骨化的典型案例。 域名系统(DNS)作为互联网的“电话簿”,其基础架构与查询机制同样存在创新受阻问题。端用户的Stub Resolver对查询类型变更敏感,很多新引入的查询类型并不被普遍支持或会遭遇响应过滤,严重影响新功能的推广。举例来说,苹果Safari浏览器引入的HTTPS查询类型试图借助DNS确认服务器是否支持QUIC,但在实际应用中,大量请求因过滤而未能收到回应,导致新技术部署进程受阻。 互联网的骨化并非单纯技术问题,更深层次地反映了规模效应、维护成本与经济利益的综合作用。

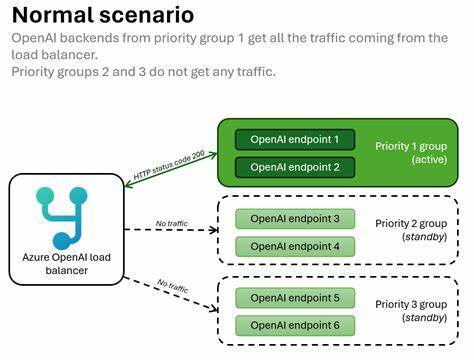

互联网作为全球最大的信息网络,其运行管理涉及多方利益相关者,任何改动都需兼顾各种兼容性、稳定性和投资回报考虑。改革往往意味着高昂的硬件替换、软件支持以及广泛协调,并可能诱发兼容风险或服务中断,故多数参与者趋向保守,满足最基本需求即可,难以推动激进创新。 这种现象如同生物学意义上的骨化,原本灵活的结构随着时间变得坚硬且不易改变。尽管骨化使互联网在经历数十年高速发展的同时保持了相对稳定和兼容,却也大幅提升了技术变革的门槛。另一方面,骨化现象也刺激创新者另辟蹊径,通过网络边缘技术、应用层协议甚至独立网络体系结构开始新的探索,如信息中心网络(ICN)、软件定义网络(SDN)及下一代互联网架构等,企图突破传统互联网的限制。 未来互联网的发展可能在传统核心协议体系内逐步通过渐进式改良实现演进,如IPv6持续推广、TCP改进方案及增强的路由安全措施联合推进,同时也继续借助边缘创新减缓核心网络骨化带来的影响。

此过程将考验全球运营商、设备厂商与监管政策制定者的协调能力与创新决心。互联网骨化现象既是巨大成功的副产物,也是一道不可避免的挑战。只有深刻理解其成因及影响,国际社会才能理智制定应对方案,推动互联网持续健康发展,满足未来数十年数字经济和社会信息化的需求。