计算机科学曾被视为现代最具前景的专业之一,吸引了无数年轻人投身其中,期望在未来获得丰厚的回报。过去二十年间,尤其是2005年至2023年,美国计算机科学专业的入学人数实现了惊人的增长,数量几乎翻了四倍。许多家长和教育顾问将计算机科学视为通往成功的金钥匙,年轻人蜂拥而至,希望从事软件开发、数据科学等高薪职位。然而,这样的热潮似乎正在迅速降温,计算机科学的“泡沫”正在悄然破裂。 从今年的最新数据可以看出,这一领域的入学人数增长率已明显减缓,全国范围内仅增加了0.2%,更有不少顶尖院校的计算机科学专业学生人数开始出现下滑。以斯坦福大学为例,该校长期以来一直是计算机科学教育的领军者,近些年专业学生数量飞速上涨,但如今增长开始停滞。

普林斯顿大学的计算机科学系负责人Szymon Rusinkiewicz表示,如果目前趋势持续,到两年后该校计算机科学毕业生人数可能会减少25%。杜克大学开设的计算机科学入门课程报名人数在过去一年内也出现了约20%的下降。这种现象引起了学界和业界的广泛关注。 造成这一转变的原因并不复杂。本质上,年轻人正在对初级程序员岗位的就业前景感到越来越悲观。近几年,科技行业经历了大规模的裁员和招聘冻结,原本繁荣的就业市场开始出现停滞。

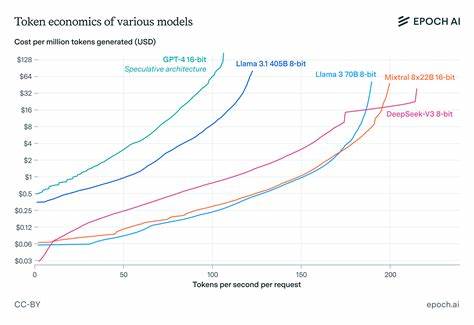

值得注意的是,驱动这一变化的主要因素恰恰是技术本身的发展,尤其是人工智能的崛起。Gartner和Pew等机构的研究指出,人工智能,特别是生成式人工智能,在编写代码方面展现出了惊人的效率,甚至超过了初级软件工程师。换言之,人工智能正在取代那些曾经主导这一领域的人力资源。 这不仅仅是一个技术革新的问题,它深刻影响了行业结构和人才需求。以往,软件开发需要大量人力完成代码编写和维护工作,初级工程师通过积累经验逐步成长为高级开发者。然而,随着AI工具的智能化和自动化水平提升,很多基础且重复性的任务已经不再需要大量人工参与。

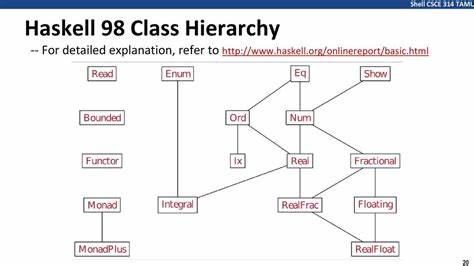

初级程序员的工作正在被AI替代,这直接削弱了这一职业的吸引力和就业保障。 此种情形下,许多年轻人不再盲目追逐计算机科学学位,而是更加理性地权衡职业风险与回报。AI的发展使得行业对复杂问题解决能力、创新能力和跨学科技能的需求上升,单靠编码能力难以满足未来市场的需求。这促使学生们开始转向数据分析、人工智能研究、网络安全、产品设计等更具前瞻性的领域,或者融合计算机科学与其他学科,如生物信息学、金融科技等,结合多元知识进行创新。 另一方面,面对就业形势的复杂变化,教育机构也在调整课程结构和教学重点。许多高校正在加大人工智能、机器学习课程的投入,同时强化软技能培养,如沟通协调、项目管理和创业精神。

部分学校开设了跨领域项目,鼓励学生把计算机技术应用于医疗、环保、教育等社会实际需求中,提升学生的综合竞争力和适应能力。学界普遍认为,未来的软件人才不应仅限于代码编写者,更要成为解决方案设计者和技术创新推动者。 企业界对这一变化也做出了回应。大型科技公司不断优化招聘策略,更加重视员工的学习能力和适应能力,而不仅仅是技术技能的深度。部分企业通过内部培训和合作项目,帮助员工不断更新知识储备,以跟上快速发展的技术潮流。与此同时,人工智能辅助开发工具的普及,使得开发周期大幅缩短,产品迭代速度加快,技术团队的工作方式正经历根本转型。

国际范围内,计算机科学专业的调整趋势也日益显现。国外许多知名高校和科研机构正在重新审视科技人才培养模式,强化创新思维和跨学科学习,促使学生能够在人工智能推动的变革中抢占先机。招生策略从数量扩张转向质量优化,注重吸引有潜力的创新人才和研究型学生。这种转变并非意味着计算机科学的终结,而是在新技术浪潮下的自我重塑和升级。 展望未来,人工智能与计算机科学的关系将更加紧密而复杂。虽然AI技术带来了就业压力,但同时也创造了大量新的机遇。

专业人才如果能够主动适应技术进步,掌握AI工具的使用方法,深入理解人工智能的原理与应用,便可在系统设计、数据科学、机器人技术和智能系统开发等前沿领域大展拳脚。计算机科学教育与职场发展都必须紧跟时代步伐,推动知识结构的更新和能力的转型,才能在波澜壮阔的科技变革中立于不败之地。 总的来看,计算机科学泡沫的破裂,是科技发展逻辑下的必然结果,也是产业升级和人才结构调整的体现。年轻人不再盲目追随热门专业,而是更多元地规划未来,既关注技术技能的提升,也注重创新能力和跨领域整合。教育机构和企业也积极应对,重新定义人才培养和用人标准。面对AI带来的挑战,唯有不断学习、不断创新,才能在数字时代拥抱新的机遇,实现自我价值和职业发展。

未来的科技世界,不仅需要代码的缔造者,更需要能够驾驭智能时代浪潮的创造者和引领者。