近年来,人工智能技术的突飞猛进彻底改变了软件开发的格局。AI编码代理如ChatGPT、Claude等,不仅能实时生成代码,还极大地提升了开发效率,使得团队能够在短时间内交付复杂的软件功能。然而,这种从“以代码为中心”转向“以意图为中心”的变革,同时暴露出一个不可忽视的瓶颈——清晰的规格说明问题。传统的软件开发过程强调详细的需求文档和团队间的口头沟通,而AI的引入则要求这些需求必须被转化为机器可执行的精确规范,否则即便AI技术再强大,也难以保证产出代码的正确性和一致性。 以往,在软件开发中,开发者凭借丰富的经验和对项目背景的理解,通过多次沟通解决需求中的模糊和冲突。然而,AI编码代理缺乏人类的语境推断能力,面对模糊、矛盾或者不完备的指令时,往往会自行进行假设,导致代码错误、偏离产品目标,甚至埋下安全隐患。

面对这样的挑战,传统的瀑布式方法、敏捷实践和GitFlow分支管理模型均显现出明显的局限性。瀑布模式以冗长、静态的需求文档为特征,不适合动态的、多方参与的需求演进,也难以被AI高效消化。敏捷方法倚重团队成员间的口头交流和隐性知识积累,这与AI代理的需求明确且结构化的特性相悖。GitFlow在多重分支并行开发中带来的上下文碎片化,更是使AI难以统一理解和应用最新的项目状态。 为了解决这些问题,新兴的“枝干开发”(trunk-based development)方法逐渐受到青睐。它通过仅维护一个主枝干,强制要求所有构建和修改直接提交到主分支,极大地减少了上下文切换和分支合并带来的复杂度。

更重要的是,当团队将业务意图、设计约束和技术架构的规范与代码及测试统一版本控制后,AI代理便能够以清晰、一致的规格为基础,有效地生成高质量的代码实现。Specflow这一开源的工作流框架即是利用枝干开发理念,通过结构化的规划和迭代执行,将用户意图转化为可被AI解析和执行的精准任务清单。团队成员在预先定义的用户成果、设计模式和工程约束的基础上共同制定路线图,拆解细化工作计划,让AI在明确的上下文中高效运作,同时确保了多方意见和协作的连贯性和透明度。 然而,将意图转化为机器可执行规范并非易事。开发人员不得不在上下文范围、模型选择、规格详尽程度和中断时机等方面做出细致的判断。这些微观决策对AI输出质量有着决定性影响,但又极易耗费开发者的认知资源。

此外,即便是顶尖的AI模型在调试和验证环节仍然存在较大的成功率波动,使得对生成代码的人工审核和持续测试变得尤为重要。特别是在测试用例的设计上,业界普遍强调不应完全依赖AI生成,而应由熟悉业务规则和用户需求的专家设定,以确保测试能反映真实的系统行为和质量标准。未来的软件开发不再是单纯的代码书写,而是高度依赖跨领域专家协同编写“规格代码”——一种融合产品意图、设计理念和技术约束的复合规范语言。规范与代码、测试并列成为核心资产,三者共同构成项目的单一事实源泉。开发者的角色也随之升级,从传统的代码工匠转变为规范的设计者和流程的指挥官,他们通过精准表达需求与监督AI执行,实现团队目标的快速响应与调整。 这场变革呼唤全新技能的培养与工具生态的建立。

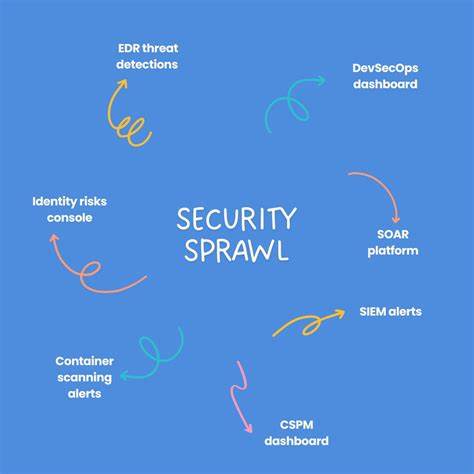

高效协作的团队不仅需要提升书写和维护清晰规格的能力,还必须学会利用AI反馈进行规范的持续迭代与优化。同时,项目管理、设计和架构等职能要深入参与规范制定,确保多元声音完整无遗漏地融合。大规模的知识共享与持续集成机制,以及可被AI读取和执行的透明工作流,是保障开发效率与代码质量的关键。 此外,企业和团队要正视AI代码生成带来的安全和质量风险,建立完善的审查机制和风险防控策略。AI虽强,但不能替代人类对业务价值理解的深度与系统性判断。只有将人类的洞察力与机器的执行力有机结合,才能实现软件开发的质变升级。

近日,IBM发布的研究报告显示,近一半企业已经开始从AI投资中获得显著回报,这进一步印证了以意图驱动、高度规范化的软件开发之路正逐步成为主流趋势。也就是说,AI并非取代程序员,而是促使他们转向更抽象、更创造性的工作领域,为技术进步注入新的动力。 总结来看,人工智能编码代理代表了软件开发新时代的工具形态,但它们无法自动解决人类软件规划中的根本难题——清晰、全面且一致的规格说明。唯有以枝干开发为基础,辅以像Specflow这样结构化的工作框架,将规格、代码与测试紧密结合,才能释放AI的最大潜能,避免项目陷入碎片混乱。软件行业正疾速迈向一个意图至上、多声合奏的协同新时代,那些善于驾驭规范迭代艺术、能够高效策划与管理AI执行力的团队,将成为未来技术生态的领导者。