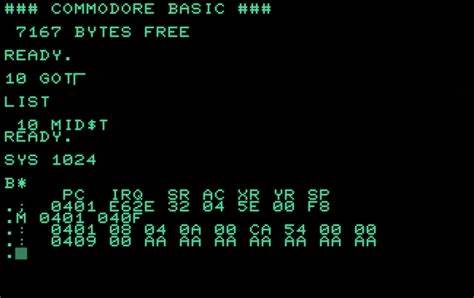

在计算机历史的长河中,早期家用微型计算机的发展如Commodore PET 2001,承载了许多关于编程语言设计与实现的技术细节,而这些细节又充满了趣味与挑战。BASIC语言作为当时这些机器的主要编程语言,其核心的标记化(Tokenizing)机制成为既节省内存又提高运行效率的重要技术手段。本文将带您深入理解Commodore BASIC在标记化处理上如何演变,解析PET BASIC 1.0中著名的“LET HEN”语法错误背后的秘密,并探讨后续版本如何修复及改进这一机制,使得让代码既保持用户友好又符合机器需要的逻辑成为可能。 早期的BASIC语言设计借鉴了FORTRAN和ALGOL等语言的思想,尤其是在空白符的处理上,基本上忽略空格存在的影响。Commodore BASIC沿袭了这一传统,允许用户在程序中随意添加或省略空格。例如,“FOR I=0 TO 10 STEP 2”和“FORI=0TO10STEP2”对解释器而言意义相同,但后者能节省更多字节并稍有性能提升。

该特性在当时内存极其宝贵的环境中尤为重要。然而,这种处理方式隐藏了一个潜在的问题,即在解析关键字时,解释器需要用有限的计算资源对输入代码进行仔细扫描,从首字母开始逐渐匹配可能的保留词。 对于诸如“LET”和“THEN”这类关键字,它们在输入时能够被解释器识别并替换为内部用的单字节令牌(token),最高有效位被置为1,从而区别于普通的ASCII字符,极大地压缩了程序体积并提高了执行效率。Commodore BASIC的标记化设计利用了PETSCII编码中的一个巧妙点,即将有符号的字符作为关键字结束符号,允许解释器在字节层面快速判定关键字边界。这种设计虽然高效,却存在一条未被充分考虑的边缘情况。 在PET BASIC 1.0中,标记化词汇表内有约75个关键字。

解析时,解释器会逐个对输入与词汇表中的条目逐字比较,允许跳过输入中的空白字符。此处的关键是“跳过空白”的处理策略导致了“LET HEN”错误的发生。尽管“LET”和“THEN”应该是被分隔开的两个单词,输入中丢失空格后变成“LETHEN”,BASIC 1.0默认了空白符不影响匹配,因此先匹配了“LET”,再将剩余“HEN”视为无效代码,从而产生语法错误。这成为了该版本独有的标志性缺陷。 这种机制的问题还体现在另一个微妙的地方——CRUNCH(标记化)例程中的bug。当输入中某个关键字末尾恰好是一个带有最高位的PETSCII字符时,字符匹配减法比较的结果可能会被误判,导致关键词索引计数滞后。

比如输入 “gosuBreturn”,本意是“GOSUB RETURN”两个关键字连写,标记化时误将“RETURN”解析成“GOSUB”,删除了“RETURN”关键字,行代码因此被压缩且语义出现偏差。这个现象揭示了早期硬件与软件设计之间的复杂联动和对字符编码的依赖程度。 随后的Commodore BASIC 2.0对该问题进行了修正,去除了关键字匹配时允许跳过空白符的逻辑,使得“LET HEN”不再造成语法错误,同时为保证兼容性新增一个“GO”关键字,支持“GO TO”的组合写法,确保了“GO TO”语法的正常解析。标记化字典也随升级得到了扩展,词汇条目增多且关键字区分更为严格,这样既提升了程序准确性,也增强了用户输入的容错性。当然,这一改进意味着输入和内存占用会略有增加,但在计算机硬件进步的背景下,是可接受的合理权衡。 在分析标记化机制的过程中,可以看到Commodore BASIC采用了前向链表的存储结构,每条代码行含下一行地址和行号,以此便于快速顺序访问。

虽然这对向前执行高效,但跳转到前面某行要遍历链表给性能带来负担。程序内关键字被替换为单字节令牌,再辅以优化的查找机制,以确保解释器能在有限资源下维持较高效率。 改进的BASIC版本也衍生出如Grundy NewBrain BASIC等变种,设计了复杂的存储与解析缓存方案,预先解析保存中间表示以提升执行速度并兼顾列表打印的准确性。这种设计深刻体现了交互式解释器系统的权衡艺术。 相较之下,Sinclair BASIC则完全不同,采用了键盘映射直接输入令牌,简化了解析过程,带来了即时语法检查和提升了输入时错误捕获能力。Commodore BASIC则因需满足串行设备输入的需求,保持了传统基于ASCII字符流的解析模式。

回到“LET HEN”一事,它不仅是一个技术细节故事,也反映出计算机语言设计和实现过程中不可避免的妥协与微妙,更见证了80年代微型计算机软硬件协同进化的历史轨迹。理解这一切,帮助我们更好地欣赏和借鉴过去为现代编程语言体系铺垫的技术基石。 伴随着PET时代的结束,标记化技术随着硬件性能提升和软件架构发展不断进步。如今回顾,Commodore BASIC的标记化机制带给我们的是一种时代的印记,同时激发对如何在受限环境中实现高效解释和文本处理的持续探讨。对于程序员、语言设计师及计算机历史爱好者而言,深入掌握这些底层细节不仅是一堂技术课,更是理解计算机语言演进脉络的窗口。