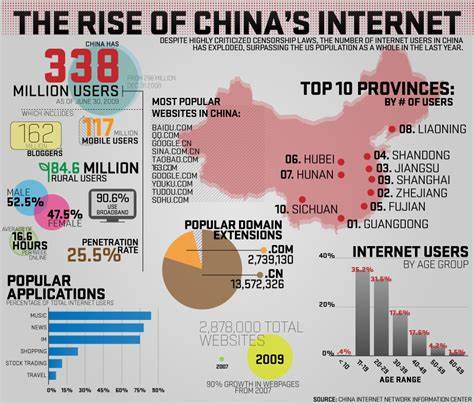

中国互联网的发展历程丰富且复杂,作为世界上网民数量最多的国家,其网络基础设施建设和数字经济的崛起得到了广泛关注。然而,部分用户和访客却反映中国的网络体验仿佛停留在上世纪90年代,速度慢、加载迟缓成为他们最直接的印象。表面看来这似乎难以调和,但深入分析可以发现,这不仅仅是技术问题,更涉及多方面因素交织形成的局面。 首先从网络基础设施来看,中国在过去十年间互联网基建取得巨大进展。光纤宽带、5G移动通信网络快速铺开,在全国主要城市乃至部分农村地区实现了高速连接。根据国际速度测试平台数据,中国的平均带宽和下载速度维持在世界中上水平。

换句话说,硬件设施并不存在本质性短板,基础网络能力足以支撑现代互联网应用。而一些用户反映“网速慢”、“加载卡顿”的问题,往往发生在访问特定网站或应用时,尤其是涉及跨境数据传输的内容。 这就引出了网络环境政策因素。中国存在被称为“防火长城”的网络过滤和审查体系,旨在管理和控制互联网内容。这套系统对国内外网站实施严格审查,部分境外服务存在连接受限、数据包检查和延迟增大等问题。正因如此,访问海外服务器内容时,用户常常体验到高延迟和频繁中断,令网络本应流畅的数字生活变得卡顿不堪。

此外,部分国内网站为了配合审查机制,选择在技术上对外链进行限制,引发了诸多兼容性和缓存策略上的困扰。从某种层面看,这种网络法规和审查体系带来的“人为增加的网络阻力”造成了互联网用户感知的速度落后。 应用程序的技术设计也对网络体验有很大影响。一些国产APP与迷你应用(如微信小程序、支付宝小程序)存在登录缓慢、页面反复加载、资源频繁请求等设计缺陷。缺乏有效的缓存机制和资源复用导致应用使用过程中的数据加载变得反复繁琐,尤其是在网络环境波动较大时体验更差。部分应用开发尚未适应现代网络优化需求,尤其是在移动数据和宽带网络差异巨大的情况下,未能为不同终端和用户量身定制优化方案。

此外,用户所处的地理位置和网络接入方式也是影响网络速度的重要因素。中国幅员辽阔,东部沿海经济发达地区的网络服务质量远超偏远山区和内陆小城。光纤入户普及率在大城市较高,但农村依然存在因工程建设滞后导致的网络瓶颈。同时,移动网络与家庭宽带的表现差异明显,某些地区的4G/5G体验优于固定宽带,反之亦然。网络运营商之间竞争激烈,但为了维系稳定性和安全性,也不得不在传输速度和流量管理上做权衡。 国际对比方面,许多国外用户来到中国常常抱怨网络慢,而中国用户访问海外网站同样存在高延迟问题。

中国与欧洲、美洲之间的海底光缆和中转节点虽不断完善,但跨国线路的中转延时和流量管控仍是瓶颈。尤其是在涉及加密通讯和隐私数据处理的应用时,网络检验与转发流程加重了访问延迟。此外,因网络即时性要求较高的流媒体和游戏等娱乐内容,跨境访问体验差别更大,也导致部分人认为中国网络“老旧”“落后”。 用户的感受差异也受到心理预期影响。中国作为全球科技新兴力量,拥有华为、阿里巴巴、腾讯等国际科技巨头,其IT软硬件水平不能被简单认为“落后”。但因审查和管理体系带来的限制,为全球标准体验设置了一道“围墙”。

用户在国外体验高速网络,回到中国面对各种限制和缓慢的加载速度,对比强烈,心理落差加剧。网络质量虽然在稳步提升,但体验层面仍有提升空间。 展望未来,中国互联网早已不再仅限于信息传输,更是产业升级和社会治理的重要基石。随着新一代传输技术、云计算和智能化服务的融合应用,网络环境将持续优化。同时,监管与开放之间的平衡亦需不断调整。优化数据交换机制、加快跨境节点建设、提升应用开发质量将成为改善用户网络体验关键环节。

各方合力推动中国互联网迈向更加开放高效的新时代,使网络环境真正摆脱“90年代”感受,走进真正数字化高速发展的21世纪。 总而言之,中国互联网体验仿佛“停留在90年代”的背后,是技术基础良好却受到政策限制、应用设计不佳、地域差异明显以及跨境传输瓶颈等多重因素影响的复杂结果。理解这些影响因素,方能针对性优化改革,提升用户感受,实现互联网服务的现代化转型。未来中国互联网的加速与提升,将为亿万网民带来更高质量的数字生活体验,改变“慢网时代”的刻板印象,拥抱更加光明的数字未来。