随着智能设备和物联网的快速发展,安防监控摄像头已深入人们生活的各个角落,从住宅门口、办公场所到公共交通系统,无处不在。然而,近期由知名网络安全公司Bitsight旗下TRACE研究部门发布的报告揭示了一个令人震惊的事实:全球超过四万台安全摄像头正在无需任何身份验证或加密保护的情况下,将实时视频内容直接向互联网直播,暴露在公众视野甚至黑暗网络之中,严重威胁个人隐私和信息安全。 这些暴露的摄像头涉及多个国家和地区,其中美国的数量接近一万四千台,集中分布在加利福尼亚州、德克萨斯州、乔治亚州和纽约州等地。紧随其后的是日本,约有七千台类似设备暴露出视频流。奥地利、捷克和韩国等国家也均有数千台设备存在相同问题。这种情况不仅限于某一行业或场所,各类住宅、企业办公室、工业工厂甚至公共交通系统都难逃其影响范围。

许多摄像头通畅地通过HTTP协议传输数据,缺乏加密措施,导致攻击者仅凭设备的IP地址即可远程访问视频直播内容。部分设备则采用RTSP协议(实时流传输协议),虽然在流媒体管理中应用广泛,但如果未进行安全配置,同样容易被未经授权的第三方监控。这种“赤裸裸”的数据流无疑成为了黑客和不法分子眼中的“香饽饽”,使得监控视频不再是防护利器,反而沦为隐私泄露、社会安全的严重隐患。 更让人不安的是,这些未经保护的摄像头不仅仅局限于监控公共场所,甚至有不少出现在私人环境中,比如家庭前门、后院甚至客厅等,极大地侵犯了个人日常生活的私密性。攻击者可借此监视个人行为,搜集生活作息和家庭成员信息,不法分子在暗网上公开销售或分享对这些视频流的访问权限,形成了一个多层次的隐秘“监控黑市”。 此次事件再次揭示了智能设备普及背后隐私保护的缺失。

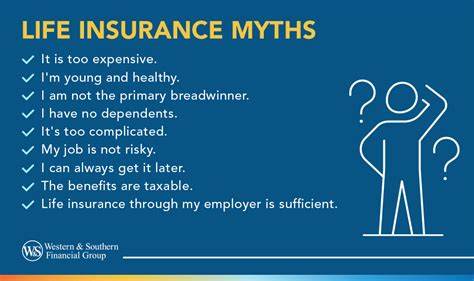

设备制造商往往出于成本和便利考虑预装默认账号和密码,这些初始设置极其容易被破解。许多用户在部署摄像头后由于缺乏安全意识,未及时修改默认密码,未启用强认证机制,亦未关闭不必要的远程访问功能,导致设备成为黑客利用的突破口。此外,不及时更新设备固件,导致安全漏洞长期存在,也加剧了风险。 面对此次安全危机,广大用户和相关企业应高度重视并迅速采取防护措施。首先,务必更改默认用户名和密码,使用复杂且唯一的登录信息避免被轻易猜测。其次,应关闭设备的远程访问权限,除非有明确需求且保证同样采用安全的连接方式。

对摄像头固件保持及时更新,利用厂商提供的安全补丁修复已知漏洞是必须的防护步骤。同时,将设备置于防火墙或专用安全网络后,避免直接暴露于公网,能大幅降低未经授权访问的风险。 此外,用户还可采用VPN(虚拟专用网络)等技术确保在远程访问时对数据进行加密,避免信息被监听或嗅探。定期检查摄像头是否存在公开访问漏洞,一旦发现异常,需及时断开网络,寻求专业技术支持进行修复。企业层面应对监控系统实施统一管理和安全策略,包括访问权限控制、日志审计、入侵检测等,加强对安全态势的动态监控。 从更广义的角度看,本次曝出的监控摄像头泄露问题凸显了物联网设备安全治理的紧迫性。

面对智能家居和智慧城市蓬勃发展,相关标准的制定和实施亟需加快,强化设备制造商、运营商以及终端用户的安全责任意识。政府和行业机构应推动出台更严格的安全合规规范,推动摄像头生产厂商默认启用强安全配置,禁止使用弱验证及明文传输协议,建立信息安全事件快速响应体系,防止类似事件再次发生。 总体而言,安全摄像头本应作为隐私保护和财产安全的守护者,但因配置疏忽和网络攻击,反而成为隐私泄露的漏洞和威胁源。在数字时代,安全不仅仅是技术问题,更是社会责任与信任的体现。每一位用户、每个相关企业都需主动承担起防范风险、提升安全意识的职责,才能筑牢数字边界,保障个人隐私及社会公共安全不被侵害。面对未来智能设备的持续普及,唯有重视安全与隐私的融合发展,才能构建更加安全可信的数字生活环境。

。